03/03/2016

L'enterrement (suite)

Ainsi en alla-t-il. A huit heures du matin, le couple était en route sur les petits chemins des Cévennes. Le trajet fut long, fort long. C’est que la jument était vieille et n’allait pas très vite. Elle peinait dans les côtes, qui étaient nombreuses, mais dans les descentes ce n’était pas mieux car elle avait tendance à freiner des quatre fers, sentant le poids du chariot derrière elle. Il faisait froid. Dans les vallées, c’était encore supportable, mais sur les plateaux dénudés, une bise glaciale venait transpercer les pauvres voyageurs. Le premier soir, ils firent halte dans une petite auberge, tant ils étaient transis de froid. Le lendemain, à six heures, ils étaient de nouveau sur les routes. L’obscurité était totale et c’était à se demander comment la jument parvenait à trouver son chemin. Il n’aurait plus manqué que de verser dans le fossé ! Norbert ne voulait même pas y songer, car il comptait bien être à temps pour l’enterrement, non seulement parce que cela ne se faisait pas d’arriver le lendemain à ce genre de cérémonie, mais surtout parce qu’il comptait bien se battre pour que sa femme obtienne une partie de l’héritage. «Heureusement que je suis là », lui disait-il, « sans cela tu te ferais plumer. Tes frères sont des vautours et ils prendront prétexte qu’ils sont fermiers pour emporter tout le matériel agricole : les charrues, les chevaux, les herses, tout y passera. Et s’ils vendent les vaches, tu n’auras rien du tout, pas un franc, car ils le feront en cachette. » Mais Marie se taisait. Elle se taisait et son regard portait au loin, vers l’horizon où là-bas le corps du père devait reposer dans son cercueil, installé sur des tréteaux au milieu de la cuisine. Rien que de penser aux grands rideaux noirs qu’on avait dû tendre partout, son cœur se serrait. Elle s’en moquait bien de ces histoires d’héritage dont Norbert lui rebattait les oreilles depuis qu’ils étaient partis. Tout ce qu’elle voyait, c’était que son père était mort, son père qu’elle avait tant aimé. Elle se revoyait petite fille, le suivant partout, et même adolescente, il y avait eu entre eux une complicité incroyable. Elle se souvenait encore du jour où il lui avait montré l’endroit secret où il cachait ses billets de banque. C’était dans la grande horloge en pied qui trônait près de l’âtre. Il avait ouvert la petite porte en bois qui abritait le mécanisme d’horlogerie et lui avait désigné l’enveloppe glissée dans un coin, gonflée de billets de banque. L’horloge qui était finalement le seul meuble convenable de la maison et dont on était si fier qu’on lui faisait sonner non seulement les heures, mais aussi les demies et les quarts, rien que pour le plaisir d’entendre son beau bruit sonore. Et puis aussi, il fallait bien le dire, pour que les visiteurs se rendent bien compte de la présence de ce meuble distingué, qu’on ne trouvait habituellement que dans les maisons des riches.

Distraitement, sans même y réfléchir, Marie laissa tomber ces mots : « C’est dans l’horloge que papa cachait tous ses sous. J’étais la seule à le savoir. » Norbert arrêta la jument d’un coup sec et regarda sa femme, éberlué.

– Tu es certaine de ce que tu dis ?

- Oui, il me faisait tellement confiance qu’il m’avait montré sa cachette. On était très proches, tu sais.

- Eh bien moi, elle me plaît bien ton horloge, tiens. Si tu ne reçois rien comme héritage, réclame au moins l’horloge, on n’aura pas tout perdu. Finalement, j’ai drôlement bien fait de prendre le chariot !

Il faisait presque nuit quand ils arrivèrent au col des trois pendus. En plein jour, la vue était superbe. D’’ici, on pouvait apercevoir derrière soi Saint-André de Lancize et devant, à une bonne vingtaine de kilomètres, Saint-Germain-de-Calberte. Mais bon, il faisait nuit et on ne voyait rien du tout. Ils se mirent à descendre lentement la pente qui menait dans la vallée. Ils avaient à peine fait un kilomètre quand la neige s’est mise à tomber. D’abord quelques flocons épars et puis bientôt une neige drue, faite de gros flocons humides qui collaient au visage et aux troncs des arbres. Satané pays. Et eux qui avaient décidé de ne pas s’arrêter, histoire de gagner du temps et aussi de ne pas trop dépenser en louant encore une fois une chambre chez l’habitant ! De toute façon, même s’ils l’avaient voulu, c’était impossible, il n’y avait pas la moindre demeure à vingt lieues à la ronde.

Ils marchèrent ainsi une bonne partie de la nuit. Marie était emmitouflée à l’arrière du chariot et on ne voyait même plus sa figure. Peut-être dormait-elle, mais ce n’était pas certain, car le froid était bien vif. Pour se réchauffer, Norbert marchait parfois à côté du cheval. Pauvre bête, de la neige durcie recouvrait toute sa tête et c’était à se demander si elle voyait encore le chemin. Plus le temps passait et plus on descendait vers le fond de la vallée, plus la couche de neige s’épaississait. Il faut dire que le flanc de la montagne était situé face au vent et exposé comme il l’était, c’est ici que la couche de poudreuse devait être la plus impressionnante. En moins d’une demi-heure, celle-ci avait déjà atteint vingt bons centimètres. C’était à ne pas y croire ! Même dans les Cévennes, on n’avait jamais vu ça ! Si ça continuait ainsi toute la nuit, il ne faudrait même pas espérer atteindre le deuxième col.

Et en effet, quand ils arrivèrent en bas dans la vallée, il fallut s’arrêter. Le cheval, qui avait de la neige jusqu’aux genoux, n’en pouvait plus et il refusa d’avancer. On se mit à l’abri comme on put derrière quelques sapins rabougris et il fallut bien attendre. Il devait être quatre heures du matin et le froid piquait comme une lame de rasoir. S’ils restaient là sans bouger, ils seraient morts avant d’arriver à l’enterrement, c’était certain. Norbert alla couper quelques branches de résineux et décida de faire un feu. Le comble, c’est qu’il y parvint ! On détela le cheval pour qu’il reprît des forces et qu’il pût s’abriter derrière les arbres. Quant à Marie à et son mari, assis devant le feu, emmitouflés dans l’unique couverture, ils se serrèrent l’un contre l’autre et finirent par s’endormir.

Quand ils se réveillèrent vers huit heures, le jour pointait à peine à l’horizon. Un calme impressionnant enveloppait la campagne. On n‘entendait aucun bruit et on se serait cru sur une autre planète. Le vent était tombé et il ne neigeait plus, c’était déjà ça. Norbert ralluma le feu et donna un peu d’avoine à la jument. Ensuite, lui et Marie mangèrent quelques tranches de pain à la confiture. Quand ils eurent terminé, le soleil se levait derrière les montagnes dans un ciel bleu d’une pureté incroyable. Tout était blanc autour d’eux et il était difficile de reconnaître le paysage. Il allait falloir bouger s’ils ne voulaient pas mourir de froid. Par précaution, on jeta quelques branches de sapin dans le chariot et on tenta de se remettre en route. On n’avait pas fait cent mètres, que déjà le cheval peinait dans la montée. Que faire ? Laisser tout là et continuer à pied ? Il n’y fallait même pas songer : vu la distance qu’il leur restait à parcourir, jamais ils n’arriveraient à temps pour l’enterrement. Il fallait juste espérer que l’autre versant serait moins enneigé et que le cheval retrouverait alors un rythme plus rapide. En attendant le pauvre n’en pouvait plus. De le neige plus haut que les genoux, il s’arc-que-boutait de toutes ses forces, mais n’avançait guère. On descendit du chariot, mais cela n’allait pas beaucoup mieux. Il fallut se résoudre à pousser. Quand on lui disait d’avancer, la pauvre jument faisait un effort et progressait d’un ou deux mètres. Derrière, les deux fermiers l’aidaient comme ils pouvaient, mais la hauteur de neige était telle et la pente était si forte, qu’après cinq mètres il leur fallait s’arrêter, épuisés. Comme trois bons kilomètres devaient les séparer du col, ils allaient y passer la journée. Norbert commençait à s’énerver. On était déjà le troisième jour et l’enterrement avait lieu le lendemain dans la matinée. L’héritage de Marie allait leur passer sous le nez ! Mais il eut beau s’énerver sur la pauvre jument, celle-ci ne pouvait pas donner davantage que ce qu’elle donnait. Vers midi, on fit une pause car Marie n’en pouvait plus non plus. Le visage rouge, buriné par le vent, les lèvres bleues, elle était méconnaissable. On fit une halte et on mangea un peu de jambon fumé avec le reste du pain. La ration d’avoine diminuait aussi. Ils n’avaient pas le choix : il fallait franchir ce col à tout prix et en tout cas avant la nuit.

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature

29/02/2016

L'enterrement

Il était quatre heures du matin quand on frappa à la porte. C’étaient des coups violents et répétés, qui ne s’arrêtaient un instant que pour reprendre de plus belle. Manifestement, le bougre qui était là dehors avait l’air de s’impatienter. Qui est-ce qui pouvait bien venir réveiller les gens à une heure pareille ? Et en plein hiver, alors qu’il faisait nuit noire ! Il fallait que ce soit drôlement urgent… Le père alluma une bougie et sortit du lit en maugréant. Il enfila un pantalon au-dessus de son pyjama et descendit le vieil escalier dont les marches craquaient. Dans la cuisine, il faisait glacial. De l’autre côté de la porte, l’autre continuait à frapper sans arrêt. Norbert tenta de distinguer par la fenêtre qui cela pouvait bien être, mais les carreaux devaient être gelés car à la lueur de bougie il ne vit que de grandes fleurs de givre qui remplissaient toute la vitre. Il allait bien falloir ouvrir. Il se dirigea vers l’étable et s’empara d’une fourche. Brusquement tirées de leur sommeil, les vaches le contemplèrent de leurs yeux vides, avec un air d’incompréhension. A pas de loup, il se dirigea vers la petite porte latérale qu’il ouvrit sans faire de bruit. Qu’est-ce qu’il faisait froid ! Il aurait dû enfiler un vêtement chaud… Mais aussi quelle idée de venir réveiller les gens à une heure pareille alors qu’il gelait à pierre fendre ! Cet énergumène allait en prendre pour son grade, ça c’était certain ! Norbert longea le mur de l’étable et une fois au coin de la maison, il regarda prudemment. Il était maintenant à quatre mètres du visiteur, lequel continuait à frapper sans arrêt contre la porte principale du logis. Fourche en avant il avança, en prenant garde de ne pas glisser sur les plaques de neige gelées. Quand il fut à un mètre, il hurla : « Qu’est-ce que vous venez foutre ici à une heure pareille ?» L’autre sursauta et se retourna d’un bond. Il était emmitouflé jusqu’aux oreilles et un grand bonnet de laine lui descendait presque sur les yeux. Impossible de savoir qui ça pouvait bien être.

– Norbert, enfin, tu m’as entendu !

– Ca pour t’entendre, je t’ai entendu, c’est certain ! Avec tout le raffut que tu fais… Mais ça ne me dit pas qui tu es et ce que tu viens faire ici à pareille heure. Il n’y a que les voleurs pour se promener ainsi au milieu de la nuit. Les bons chrétiens, eux, dorment tranquillement dans leur lit.

– Norbert, tu ne me reconnais pas ? Je suis Pierre.

– Quel Pierre ? Personne ne s’appelle Pierre ici au village…

– Non, Pierre, de la ferme de l’Almoine. Suis le fils du grand Jules.

– Pierre ? De l’Almoine ? Mais qu’est-ce que tu fiches ici en pleine nuit ? Ta ferme est à trois jours d’ici.

– Je vais t’expliquer. Mais je meurs de froid, on ne pourrait pas entrer une minute ?

– Si da. Viens par ici, on va passer par l’écurie, car de ce côté, l’huis est barricadé.

Une fois à l’intérieur, Norbert prit la bougie qu’il avait déposée sur le rebord d’une fenêtre et la leva à hauteur des yeux de son visiteur. Celui-ci ôta son bonnet et ce n’est que quand il fut certain que c’était bien là le Pierre de l’Almoine, le fils de Jules, que Norbert déposa sa fourche contre le mur.

– Allez, passe à la cuisine, je vais réveiller Marie et elle nous fera du feu, puis tu me diras pourquoi t’es venu jusqu’ici.

Mais Marie était déjà en bas, l’air inquiet et interrogateur. Quand elle eut reconnu le visiteur, son visage se décomposa. On ne vient pas réveiller les gens à une heure pareille sans que quelque chose de grave ne se soit produit. Sans rien dire, elle alluma le feu, pendant que Norbert allait chercher deux verres et une bouteille d’eau de vie. Quand les flammes se mirent à crépiter dans l’âtre et qu’il eut rempli les deux verres, il invita Pierre à s’asseoir et à trinquer un coup pour se réchauffer. Marie, elle, resta debout au bout de la table, observant les deux hommes avec attention tout en serrant autour de sa poitrine le vieux châle qu’elle avait enroulé autour de ses épaules et qui cachait tant bien que mal sa robe de nuit rapiécée.

– Allez, m’fi, maintenant qu’on a bu un bon coup, dis-nous un peu ce qui t’amène à pareille heure. Ca doit être drôlement important pour que tu coures les routes en pleine nuit avec un froid pareil et avec la neige qui risque de tomber d’un moment à l’autre.

– Oui, c’est important, pour sûr. C’est la Mélanie qui m'envoie et c’est au sujet du vieil Alfred.

– Mon père ? s’enquit aussitôt Marie.

– Ben oui, n’y en a pas d’autre au village. Il était déjà pas bien costaud, ces derniers temps, mais vl’a qu’il a glissé et qu’il s’est fracassé le crâne sur la grosse pierre en schiste qui sert de seuil à la maison. Il se meurt. Autant dire qu’il est fichu. Le curé est même venu pour l’extrême-onction et du coup on en a profité pour fixer la date de l’enterrement pour ce lundi à dix heures. Maintenant, il doit déjà être mort le pauvre. Ne traînez pas, j’ai mis plus de deux jours pour arriver jusqu’ici et si jamais la neige se met à tomber, vous ne pourrez pas franchir les cols.

– Ben ça alors, si on s’attendait à une pareille nouvelle. Certes, il était vieux, le beau-père, mais quand même… Le problème, c’est qu’il y a les vaches, là, à côté, qu’il faut nourrir tous les jours.

– T’inquiète pas, j’y ai pensé. Je vais rester ici moi et je vais te les soigner, tes vaches. Marie, c’est son père, elle doit être à l’enterrement et ce n’est pas toute seule qu’elle va faire ces deux ou trois jours de marche, à travers forêts et montagnes.

Marie ne disait rien. Le regard fixe, elle serrait un peu plus son châle contre sa poitrine, déjà résignée à ce malheur qui s’abattait sur elle et en même temps parfaitement digne.

– T’a raison mon gars. Marie doit aller enterrer son vieux. Et puis, pour tout dire, ça me ferait enrager que ses frères empochent tout l’héritage. J’ai jamais pu les voir, ceux-là. C’est pas pour rien qu’on est parti habiter bien loin. Bon, Marie, va t’habiller. Prends ta robe noire et surtout quelque chose de chaud car on va geler sur ces routes. Surtout sur les hauts plateaux, c’est là que le vent souffle le plus. Prépare à manger aussi, qu’on ne doive pas aller quémander notre nourriture en chemin. On va prendre le petit chariot et la jument…

(à suivre)

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature

27/02/2016

Poésie

01:25 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : chants corses

19/02/2016

Le chemin

Il est des chemins aux lisières du temps,

Des chemins qui serpentent longtemps,

Avant de nous mener au bout de nos rêves.

Il est des rêves d’hier et d’aujourd’hui,

Des rêves d’enfance,

Qui nous ont conduits en ces lieux.

Ces lieux mystérieux dont je ne sais rien,

Ces lieux où un jour je t’ai rencontrée,

Toute perdue au milieu de tes songes.

Des songes étranges et très secrets,

Des songes noirs et bleus,

Qui parlaient de tous les lendemains.

Des lendemains qui ne viendront pas,

Des lendemains qui resteront à jamais un rêve,

Puisque nos chemins se sont séparés

A la lisère du temps.

00:06 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature

15/02/2016

La poésie pour survivre

23:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julos beaucarne, verlaine

12/02/2016

"Obscurité"

Ci-dessous, une lecture de mon roman "Obscurité" par Christine Brunet :

Un père violent, une mère battue dominée, un fils maltraité... Lorsque le monstre s'en prend à la petite sœur, la mère trouve le courage de s'enfuir pour les mettre tous les trois à l'abri.

Fuir... Ne pas se retourner. Quel qu'en puisse être le prix : voici le fil de ce roman.

Jean-François nous propose avec "Obscurité" une sorte de road book à trois sur lequel plane l'ombre implacable du père dépossédé de ses souffre-douleur.

Trois personnages, ballottés au gré d'événements que la mère ne peut surmonter mais qui, peu à peu se découvrent une envie commune de liberté.

Un voyage vécu au travers des yeux du fils qui observe, juge, décide, évolue et va découvrir l'amour.

Des régions, des paysages, des villes émaillent un trajet chaotique, de simples prétextes pour des épisodes jamais très heureux, toujours négatifs au final.

Des rencontres certes fortes mais souvent vécues comme autant de violences : la figure du chasseur violeur, violent, effrayant, ponctue le récit un peu comme ce notaire inhumain, ces gendarmes trop rigides, ces gens qui pourraient les aider mais qui préfèrent les dénoncer.

Une mère et son fil déshumanisés par l'auteur qui leur refuse un prénom comme si les coups du père leur avaient enlevé cette simple existence que donne une identité formelle. La petite n'a pas encore été pervertie tout à fait et s'appelle Pauline : la seule candide de l'aventure, trop petite pour tout comprendre.

La mère inconsistante ne serait pas allée bien loin sans son fils de 12 ans, trop mûr pour son âge, trop lucide. Ce déséquilibre met le lecteur mal à l'aise et participe à ce sentiment lancinant que l'aventure ne peut durer et que cette fuite en avant se terminera mal.

Ce roman porte bien son nom... Obscurité... Celle de l'ombre pesante du père maltraitant, d'une justice aveugle, ou d'un destin inéluctable ? Peut-être celle de l'âme humaine, tout simplement.

Christine Brunet

www.christine-brunet.com

A lire aussi ici

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, obscurité

08/02/2016

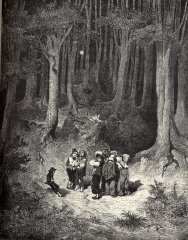

Les contes de Perrault

Je me disais, en lisant les contes de Perrault, que la forêt y tient décidément un rôle important. On connaît la forêt du petit Poucet, où le père va perdre ses enfants. Cette forêt est immense et impénétrable ou plus exactement si on y pénètre, on ne peut plus en ressortir. Par ses petits cailloux et ses morceaux de pain (nourriture cuite, qui symbolise la culture par opposition à la nature, nous aurait dit Lévi-Strauss), le jeune garçon tente d’échapper à cette nature sauvage et hostile qu’est la forêt, véritable labyrinthe végétal. On sait que son stratagème ne réussit pas : « les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s’égaraient et s’enfonçaient dans la Forêt. (…) Ils croyaient n’entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger ».

Mourant de faim, abandonnés par leurs parents à cause du manque de nourriture qui sévissait au logis familial, le Petit Poucet et ses frères risquent donc bien d’être dévorés tout crus par les loups de la forêt. Quand ils arrivent chez l’ogre, la femme de celui-ci les exhorte à fuir, mais les enfants préfèrent être mangés par l’ogre plutôt que dévorés par les loups.

A l’intérieur, on notera qu’un mouton entier est en train de cuire à la broche (on retrouve donc le thème de la nourriture, cette dernière ne faisant pas défaut chez l’ogre comme c’était le cas chez les parents des enfants). Malheureusement ils n’auront pas l’occasion de se restaurer car ils devront se cacher. L’ogre, lui, malgré tout ce qu’il a mangé, voudra quand même dévorer les garçons. Il ne dévorera en fait que ses sept filles, le Petit Poucet leur ayant enlevé leurs couronnes et les ayant remplacées par les bonnets de ses frères, ce qui induira l’ogre en erreur. Finalement, c’est avec l’aide des bottes de sept lieues qu’ils parviendront à regagner leur logis (par magie, donc), non sans s’être emparés du trésor de l’ogre.

On ne peut que rester admiratif par la piété filiale de ces enfants car alors que leurs parents les avaient abandonnés, non seulement ils reviennent vers eux, mais en plus ce sont eux qui vont subvenir à leurs besoins. Les rôles sont donc inversés, ce qui est une caractéristique des contes. Ainsi c’est Cendrillon, reléguée comme domestique, qui sera choisie par le prince. On retrouve le même thème dans Grisélidis, où le jeune roi refuse toutes les demoiselles de la Cour avant de s’éprendre d’une bergère. Notons qu’ici aussi la forêt a un rôle prédominant puisque c’est au cœur des bois qu’il découvre celle qu’il va aimer. Après s’être perdu lors d’une partie de chasse, il aperçoit la bergère avec ses moutons au milieu d’une clairière. La forêt est si grande et si touffue, que la jeune fille (qui ignore la condition du bel étranger) doit le raccompagner jusqu’à la sortie de la forêt, afin qu’il ne s’égare pas davantage. La forêt est donc bien un lieu hostile, mais comme les contes aiment inverser les valeurs, c’est au cœur de cette forêt que le prince va trouver la seule femme qui soit digne de lui. Certes elle est pauvre, mais elle n’a pas été corrompue par les moeurs de la Cour et son cœur est pur.

Dans Peau d’âne, la fille du roi échappe de justesse aux amours incestueuses de son père en se sauvant, recouverte d’une horrible peau d’âne. Elle survivra en devenant domestique mais là aussi, comme Cendrillon, elle sera remarquée par un beau prince (ce n’est pas par un soulier de verre qu’elle sera reconnue, mais par son anneau, que seul son doigt fin peut porter)

La Belle au bois dormant repose dans un château dissimulé parmi les arbres que les bonnes fées ont fait pousser pour l’abriter du regard des humains durant les cent ans que doit durer son sommeil. Comme par magie, seule le prince charmant parvient à passer entre ces arbres et à réveiller la belle endormie, qu’il épouse aussitôt.

Dans le Chaperon rouge, la forêt n’est jamais loin, non seulement parce que la petite fille rencontre un loup, mais aussi parce que celui-ci hésite à manger l’enfant « à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt ». Il préfère donc attendre et l’attirer dans un piège. Elle qui porte de la nourriture cuite (une galette) ou du moins travaillée (un pot de beurre) finira par être mangée toute crue après avoir traversé la nature sauvage qui sépare son village de celui de sa mère-grand.

« Promenons-nous dans le bois, pendant que le loup n’y est pas » chantions-nous quand nous étions enfants…Symbolisant la nature à l’état sauvage, la forêt est donc un lieu d’épreuve où l’individu (le Chaperon est fondamentalement seul, tout comme le Petit Poucet, à qui les frères ne sont d’aucune utilité) va être confronté à de grandes difficultés. Il en sortira généralement vainqueur, mais aura changé. En un mot, il sera devenu plus adulte (le Petit Poucet va nourrir ses parents, la Belle au bois dormant va sortir de l’adolescence pour devenir une femme à marier et bientôt une mère, et Grisélidis, non seulement devient femme, mais aussi reine, elle qui n’était que bergère).

Cependant, pour sortir victorieux de l’épreuve, il faut d’abord accepter de se perdre dans le labyrinthe végétal qu’est la forêt. Certes des sentiers la traversent, mais ceux-ci s’entrecroisent et ne font que perdre davantage le héros. Point d’Ariane ici, pour indiquer la sortie à nos jeunes Thésée. On notera d’ailleurs que les héros sont souvent des garçons et s’il y a des filles, elles ont un rôle plus passif puisqu’elles sont arrachées à la forêt pour devenir reines et mères.

Pénétrer dans la forêt, c’est accepter d’être confronté à son destin. Il n’y aura pas de retour possible dans le sens où on ne ressortira pas comme on y était entré. Dans ce monde végétal, tout est identique (les arbres se ressemblent) et on n‘a aucune vision. Ainsi, le Petit Poucet doit grimper à un arbre pour s’orienter et c’est grâce à une lumière qu’il découvrira la maison de l‘ogre. Tout ce qu’il connaissait n’a plus d’utilité (les morceaux de pain, dernière nourriture qui le rattachait au foyer familial, ont disparu, mangés par les oiseaux sauvages) et il doit affronter son destin seul, en ne comptant que sur lui-même pour échapper au danger. Confronté à un être extraordinaire (l’ogre) le héros devra faire preuve de courage et d’imagination pour s’en sortir (intervertir les couronnes des filles avec les bonnets des garçons ou s’emparer du trésor de l’ogre en faisant croire à sa femme qu’il faut payer une rançon pour son mari qui aurait été attaqué par des brigands).

La forêt n’est donc pas un but en soi, c’est un lieu hostile qu’on ne fait que traverser et qu’il faut parvenir à quitter. A la sortie, le héros est devenu libre, libre d’être lui-même et d’exploiter tous ses talents. Mais avant, il faut accepter de mourir à celui que l’on était, c’est-à-dire un enfant. La Belle au bois dormant meurt d’ailleurs symboliquement lors de son sommeil qui dure cent ans. Autour d’elle tous les domestiques sont eux aussi endormis et quand le prince charmant parvient enfin en ce lieu, il est saisi par la présence de la mort : « C’était un silence affreux : l’image de la mort s’y présentait partout (= dans la forêt), et ce n’étaient que des corps étendus d’hommes et d’animaux qui paraissaient morts ». Le Petit Poucet risque la mort en présence de l’ogre tandis que le Chaperon rouge sera finalement mangé. Mais cette mort préfigure le passage obligé vers un autre état, l‘état adulte et donc le retour dans la communauté des hommes. Ayant vaincu sa peur, le héros a maintenant un rôle à jouer dans la société (les jeunes filles se marient et deviennent des femmes, les jeunes garçons sont devenus des hommes). On notera d’ailleurs avec quelle rapidité les mariages sont conclus, preuve que la finalité du conte est de dire qu’une jeune fille doit devenir une femme et une mère (« et ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants »). L’histoire du Chaperon rouge ne dit pas autre chose car la faim que le loup a de cette fille doit se comprendre comme une faim sexuelle. D’ailleurs il la dévore au sens propre après l’avoir invitée à le rejoindre dans le lit de la mère-grand.

Etant donné le rôle différent assigné aux hommes et aux femmes, on ne s’étonnera pas que là où le jeune garçon traverse la forêt afin d’en sortir, la jeune fille s’y réfugie plutôt provisoirement (voir la forêt qui protège la belle endormie dans la Belle au bois dormant ou Grisélidis qui conserve sa virginité et sa naïveté au beau milieu de la forêt profonde). Notons quand même que c’est rarement de leur propre initiative que les garçons pénètrent dans la forêt (c’est le père du petit Poucet qui décide de perdre ses enfants dans les bois). Faut-il y voir un rite initiatique, la société (les parents) rejetant leurs enfants loin d’eux afin de les obliger à s’assumer seuls et à devenir adultes ? Faut-il même y voir une initiation sexuelle ? Après tout c’est en pénétrant dans la forêt que le roi trouve Grisélidis et que le prince va réveiller une jeune fille qui l’attendait dans son sommeil depuis cent ans, laquelle va devenir sa femme. L’acte charnel étant tout de suite consommé (après un mariage vite expédié), on pourrait dire que pénétrer dans la forêt est un préliminaire obligé pour posséder une femme et finalement pour pouvoir la pénétrer.

Cette femme n’est jamais victime (pas de viol ici) et est au contraire fort consentante. En trouvant l’amour, elle acquiert aussi un statut social enviable : non seulement elle devient une mère respectable (ce qui, selon la morale du conte, semble être ce pour quoi elle est faite) mais aussi souvent une reine. Réalisation personnelle et réalisation sociale sont pourtant parfois remises en question. Ainsi, si Grisélidis la bergère connaît d’abord le parfait amour avec le roi son mari, celui-ci se montre par la suite si méchant avec elle (il l’humilie, il lui fait croire que leur petite fille est morte ou encore il veut éprouver sa docilité en la répudiant, ce qu’elle accepte humblement) qu’elle perdra provisoirement son statut social de reine en retournant en hardes vivre dans sa forêt (dans une version antérieure à celle de Perrault, on lui hôte même ses vêtements devant toute la Cour et c’est complètement nue qu’elle est reconduite dans les bois). Comme elle croit que son enfant est mort, elle n’est donc plus mère non plus et a tout perdu. L’histoire cependant se terminera bien (ce n’est pas un conte pour rien) et le roi viendra la rechercher, non sans avoir au préalable éprouvé la soumission de sa femme une dernière fois. En effet, il lui demande de devenir la servante de sa future épouse (qui n’est autre que leur fille qui a grandi, thème incestueux s’il en est) ce qu’elle accepte encore. Emu par son bon caractère, il la reprend pour femme et reine et marie sa fille à un noble jeune homme dont elle est amoureuse.

Le destin de la femme semble donc moins enviable que celui des hommes dans les contes. Certes leur passivité et leur soumission leur permettent de devenir reines (pensez à Cendrillon qui accepte son rôle de domestique sans rechigner et qui va même jusqu’à repasser les vêtements de ses soeurs qui vont au bal), mais ce statut social peut donc toujours être remis en question puisque finalement elles dépendent du bon vouloir de leur mari.

Les hommes, eux, quittent l’enfance et trouvent le courage et la liberté d’agir en affrontant la forêt ou bien ils sont déjà au départ rois ou princes. On peut donc dire que le rôle attribué à chacun des deux sexes est très conventionnel.

Il existe finalement beaucoup de cruautés dans ces contes qu’on dit « pour enfants » : le Chaperon rouge dévoré par le loup, le Petit Poucet abandonné dans la forêt et qui a failli se faire manger par un ogre, l’inceste dans Peau d’âne, le dur destin de Grisélidis, etc.. Quant à la forêt profonde, symbole de la nature sauvage, lieu non-culturel par excellence, elle représente le chaos originel qu’il faudra vaincre pour parvenir à un nouveau mode de vie plus harmonieux.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature

01/02/2016

Le chaperon rouge, étymologie

Revenons encore une fois au conte du Petit Chaperon rouge.

Mais avant d’aller plus loin, il conviendrait de s’interroger sur le sens de ce « chaperon ». Ce terme désigne une coiffure à bourrelet terminée par une queue que portaient les hommes et les femmes du Moyen Âge. Selon Furetière, cette coiffure serait restée en usage pour les hommes jusque sous le règne de Charles VII. Pour les femmes, le chaperon était plutôt « une bande de velours qu’elles portaient sur leur bonnet ; et c’était marque de bourgeoisie ». Le terme a désigné également un grand voile dont les veuves se couvraient la tête et le «bourrelet à pendant d'étoffe, garni d'hermine, fixé sur l'épaule gauche de la robe des magistrats, docteurs, professeurs ».

L’idée de base est donc bien celle d’une étoffe qui recouvre. Chaperon est en fait un diminutif de chape.

Le Robert historique nous apprend que « cape », puis « chape » est issu du bas latin « cappa », désignant un capuchon et manteau à capuchon. Notre mot « cape » actuel est de formation savante.

La « chape de plomb » était le nom d’un ancien instrument de torture qui est passé dans l’usage avec une valeur figurée. Sinon, le terme a pris une valeur technique en maçonnerie : la chape qui recouvre un mur.

Le chaperon, quant à lui, est comme je l’ai dit un diminutif de chape et désignait donc une coiffure à bourrelet terminée par une queue. Dans le conte de Perrault, c’est par métonymie que le terme a désigné la petite fille qui portait le chaperon. A mon avis la couleur rouge choisie n’est pas innocente puisqu’elle préfigure le carnage perpétré par le loup. Si on veut bien accepter la théorie qui veut voir dans le conte l’éveil d’une jeune fille à la sexualité (cf. aussi l’expression « voir le loup », « avoir déjà vu le loup ») cette couleur rouge pourrait faire référence aux premières règles de la puberté. Quant à voir une autre allusion sexuelle dans la queue du bonnet, il y a un pas que je ne franchirai pas.

Revenons plutôt à l’histoire de la langue.

Par extension et au figuré, le chaperon a fini par désigner « une personne respectable, généralement d'un certain âge à qui l'on confiait naguère (parfois encore aujourd'hui) pour des raisons de convenance et notamment pour les sorties, la surveillance d'une jeune fille ou d'une jeune femme. » (Dictionnaire de l’Académie, 1932).

Furetière parle de « grand Chaperon » pour désigner ces dames respectables qui accompagnent les jeunes filles. Le Dictionnaire de l’Académie (1694) reprend la même définition : « on appelle figurément grand chaperon les femmes d’âge qui accompagnent les jeunes filles dans les compagnies, par bienséance et comme pour répondre de leurs conduites ».

L’idée de protection que contenait le mot chaperon est donc passée dans le sens moral.

Notons aussi que ce sens du mot « chaperon » renvoyait donc bien une personne et dès lors Perrault n’a eu aucune difficulté à nommer la petite fille de son conte par sa coiffe.

Quant au verbe « chaperonner », utilisé surtout au participe passé, il signifiait à l’origine « coiffé d’un chaperon », mais le sens strict s’est limité au domaine de la fauconnerie (« Petit casque de cuir dont on recouvre le crâne et les yeux des rapaces »). Au sens dérivé, chaperonner veut dire « accompagner une jeune personne pour la protéger et la surveiller ».

Pour revenir à notre conte de Perrault, on remarquera donc toute l’ambiguïté du terme « chaperon » puisque la petite fille ainsi habillée était supposée être protégée (contre les intempéries, mais aussi moralement) alors qu’en réalité elle est livrée à elle-même sur les routes où rode le loup. C’est d’ailleurs sur les conseils du loup qu’elle prend le chemin le plus long (tandis que le loup prend le plus court). De plus, tandis que le loup se met à courir, la petite fille prend le temps de cueillir des fleurs (reflet de ses états d’âme romantique, préfiguration de l’amour ?)

La couleur rouge, celle du sang, accolée au chaperon supposé la protéger est donc une sorte de contradiction ou si vous aimez les figures de style, un oxymore.

00:05 Publié dans Langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature

28/01/2016

De Charles Perrault et de ses contes

Je viens de terminer la lecture des « Contes » de Charles Perrault. Les lecteurs fidèles de Marche romane se souviendront sans doute que le conte du Petit Chaperon rouge a déjà fait l’objet de plusieurs notes (ici, ici et même ici où je m'amusais à réécrire le conte). J’avais fait remarquer à l’époque que les versions populaires primitives de ce conte étaient beaucoup moins policées que celle de Perrault. Pour le dire autrement, leur côté direct et même carrément cru rendait la signification cachée du conte (le désir sexuel) beaucoup plus explicite. Finalement, j’en étais venu à accuser Perrault d’avoir falsifié une histoire qui appartenait depuis toujours au génie des peuples. Maintenant que je l’ai lu et que j’ai lu l’excellente introduction de JP Collinet (Université de Dijon), je me rends compte que les choses sont un peu plus complexes. En effet, le pauvre Perrault a dû affronter le vent de la critique à partir du moment où il a voulu faire imprimer des contes. Ces histoires que les grands-mères racontent aux petits enfants ne peuvent pas relever d’un genre littéraire ! D’autant plus que les partisans des Anciens, dans la fameuse querelle des Anciens et des Modernes, ont beau chercher, ils ne trouvent pas vraiment d’équivalent dans l’Antiquité. Point de lettres de noblesse pour les contes, donc, qui ne sont qu’un divertissement populaire et encore, uniquement destiné aux enfants. Fontenelle avait bien remarqué que le conte (comme l’opéra ou la lettre galante) était propre à son époque et n’avait pas d’équivalent antique, mais en plus il avait estimé que La Fontaine en avait définitivement fixé la formule. Ceci explique pourquoi les premiers contes de Perrault sont en vers (Grisélidis et Peau d’Ane). Pour nous, lecteurs modernes, cela nous semble un peu curieux et artificiel, mais c’était en fait le seul moyen trouvé par Perrault pour imposer le conte dans le domaine littéraire. Il a tenu aussi à lui donner une morale exemplaire, afin d’échapper à la critique habituelle, qui disait que ce genre était licencieux. L’héroïne Grisélidis, par exemple, en épouse soumise, accepte toutes les lubies méchantes de son mari avec résignation. Le conte ne peut donc être accusé de pervertir les femmes, comme certains avaient tendance à le croire.

Cet aspect moral et bienséant que j’avais donc tendance à reprocher à Perrault s’explique finalement pour des raisons historiques et de mentalité. Il n’y avait pas d’autre moyen pour l’auteur de s’exprimer s’il voulait écrire un conte. La Fontaine lui-même avait eu des ennuis avec ses « Nouveaux contes » et il avait dû renier « cet ouvrage infâme ». Il fallait donc être prudent. Mais il est clair que Perrault n’est pas La Fontaine et il n’excelle pas dans cet exercice versifié, qui n’a pas le côté pétillant de son illustre prédécesseur.

Il faudra donc attendre les contes suivants, en prose cette fois, pour que le talent de Perrault puisse vraiment s’exprimer. Cela n’empêchera pas la critique de se déchaîner. Il est vrai que le dictionnaire de l’Académie lui-même donnait du conte cette définition : « le vulgaire appelle conte au vieux loup, conte de vieille, conte de ma mère l’oie, conte de la cigogne, à la cigogne, conte de peau d’âne, conte à dormir debout, conte, jaune, bleu, violet, conte borgne, des fables ridicules telles que sont celles dont les vieilles gens entretiennent ou amusent les enfants ». Dans un tel contexte, oser écrire des contes et les faire imprimer, surtout quand on est membre de l’Académie française, demande un certain courage, on en conviendra.

Perrault répondra à ses détracteurs dans la préface de l’édition suivante. Il reprendra les passages qu’on lui reproche et arrivera à la conclusion que chacun critique un passage différent et que s’il écoutait tout le monde il ne resterait rien de son conte. Il en conclut qu’il y aura toujours quelqu’un pour critiquer quelque chose et qu’il vaut donc mieux ne pas tenir compte de ces avis divergents.

Petit à petit, cependant, les contes que Perrault publie sont appréciés par certains. L’abbé Dubos apprend ainsi à Pierre Bayle que « Chez le libraire Barbin s’impriment les contes de ma mère l’oie par M. Perrault » Il se croit cependant obligé d’ajouter, comme pour se justifier lui-même : « Ce sont là « bagatelles auxquelles il s’est amusé autrefois pour réjouir ses enfants. » En effet, à cette époque Perrault était veuf. De plus, un peu tombé en disgrâce, il avait perdu la quasi-totalité de ses charges. Il s’était donc replié sur la vie de famille et sur l’éducation de ses enfants. Comme quoi, on tient peut-être à cette circonstance personnelle le fait que Perrault soit allé puiser dans les contes enfantins pour en faire une œuvre littéraire de qualité. Quelque part, sans le savoir, il a peut-être sauvé de l’oubli tous ces contes populaires de la tradition orale, en les fixant définitivement dans une belle langue classique. Car si ces contes étaient encore bien présents dans la tradition orale du XVIIème siècle, qui dit qu’ils existeraient encore aujourd’hui, à l’ère d’Internet, des SMS et du téléphone portable ? De même que Lévi-Strauss a sauvé les mythes des populations amérindiennes en les transcrivant et en les analysant (voir les quatre tomes remarquables des « Mythologiques »), Perrault a sans doute sauvé les contes de notre tradition populaire.

Dès 1699, l’abbé de Villiers admirait le style naturel que Perrault avait su donner à ses contes, comparable « au style et à la simplicité des nourrices. » Or, comme il le remarque, les nourrices sont ignorantes. « Il faut (donc) être habile pour bien imiter la simplicité de leur ignorance ».

Certes, il y avait déjà du merveilleux dans d’autres œuvres du XVIIème siècle (le Grand Cyrus de Madeleine et George de Scudéry comporte paraît-il des éléments surnaturels et légendaires, mais je ne l’ai pas lu. Il est vrai qu’il comporte 7.485 pages…), mais il a fallu Perrault pour concentrer dans les contes ce merveilleux et lui donner ses lettres de noblesse. Evidemment, pour que cela fût possible, il a bien dû se plier aux exigences de la morale de son temps. Plutôt que le critiquer pour cela, soyons-lui reconnaissants de ces belles histoires qu’il nous a laissées.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : charles perrault, contes

19/01/2016

Des riches et des moins riches

On apprend que sur notre planète, 62 personnes posséderaient autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. A moins que vous ne soyez une de ces 62 personnes, vous trouverez comme moi, je suppose, que cette situation est absolument scandaleuse. Si le concept de la lutte des classes, si cher à Karl Marx autrefois, semble un tantinet dépassé de nos jours, il faut pourtant prendre conscience que la situation est devenue plus inégalitaire qu’au dix-neuvième siècle.

Certes, vous me direz que le niveau de vie de la population occidentale n’est pas si mauvais que cela et en tout cas n’est en rien comparable à la situation de la classe ouvrière décrite autrefois par Zola. Sans doute, mais il y a deux choses qu’il ne faut pas perdre de vue : d’abord, il faut prendre conscience que l’Occident conserve une position privilégiée. Autour de nous, les pays d’Afrique ou d’Amérique latine, par exemple, sont toujours victimes d’une pauvreté endémique et continuent à vivre dans des conditions matérielles déplorables. Ensuite, il faut savoir que chez nous les choses évoluent à grands pas. Toute notre sécurité sociale et tout notre droit du travail sont quotidiennement remis en question par le néolibéralisme ambiant. Malgré leurs diplômes, les jeunes ne trouvent pas de travail ou doivent accepter des salaires de famine et des contrats précaires. On licencie à tour de bras, le nombre de chômeurs ne cesse d’augmenter et ceux qui travaillent sont exploités au maximum car dans le cadre de l’économie de marché, il faut être compétitif. Autrefois chaque pays protégeait son commerce et son industrie par des barrières douanières. On nous a expliqué que tout cela était dépassé et que les frontières n’existaient plus. Du coup, chaque firme privée est obligée de proposer sur le marché des produits moins chers que ceux fabriqués par ses concurrents. Il faut donc mettre la pression sur les travailleurs, les payer le moins cher possible et en licencier un certain nombre.

Dans cette affaire, seul le patronat y a gagné. Mais les petites entreprises et même celles de taille moyenne ne s’en sortent pas, tant la concurrence est impitoyable. Elles font faillite ou se font racheter par de grands groupes, qui détiennent finalement toute la richesse. Le traité transatlantique que nos dirigeants européens s’apprêtent à signer va consacrer le triomphe des multinationales, qui pourront attaquer les Etats en justice auprès d’une juridiction privée si ces Etats ont le toupet de leur imposer des critères environnementaux ou sociaux (salaire minimum, protection des travailleurs, sécurité au travail, etc.) qui freineraient leur droit à s’enrichir.

Bref, le fossé entre les riches et les pauvres va encore s’accentuer et dans vingt ans c’est toute la classe moyenne européenne qui risque de se retrouver dans la même situation que la plupart des citoyens d’Afrique aujourd’hui. Il ne faut pas être grand clerc pour prédire que les années qui viennent seront particulièrement sombres. Ce que vivent les Grecs aujourd’hui est un avant-goût de ce qui nous attend demain.

http://www.rtbf.be/info/economie/detail_en-2015-62-person...

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_les-1-les-plus-r...

Enfants afghans dans un dépotoir de Kaboul

27 août 2008 |Agence France-Presse (photo)

00:05 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (16)

13/01/2016

Le village

L’horizon, c’est la forêt. Elle est partout et encercle le village en vagues successives bleues ou noires.

Sous le pont, près de l’église, coule la rivière, grosse des pluies de l’hiver. Elle gronde et s’agite, cascade et tressaute, éternel bruit de fond qui est l’âme de ce lieu.

Les hommes, on ne les voit pas. Ils sont calfeutrés chez eux et laissent passer la mauvaise saison. Assis devant l’âtre de leurs ancêtres, ils doivent regarder les flammes se tordre et lécher les pierres de schiste. Parfois, une buche s’effondre dans le foyer et mille étincelles jaillissent qui se reflètent dans leurs yeux songeurs.

La petite église est fermée, une chaîne rouillée en barre l’accès. Les dieux sont partis ou bien ils sont morts.

Au milieu du cimetière, une vielle en manteau se recueille. Elle songe aux temps anciens, quand des gamins couraient sur la place et que les gros chevaux de labour frappaient le pavé de leurs sabots sonores. Elle songe à l’Alphonse, qui les menait avec douceur et les commandait à la voix. L’Alphonse qui git là, sous la pierre noire, depuis maintenant vingt ans.

Dans les ruelles, derrière les maisons, aucune jeune fille amoureuse n’attend, les lèvres entrouvertes, que vienne la rejoindre un prince aux yeux rieurs et à la moustache piquante. Il n’y a plus que le vent, qui gémit entre les pierres froides et qui s’infiltre sous les portes.

La place est déserte. Point de monument. Seule, dans un coin, une charrue rouillée émerge à peine des herbes sauvages..

La pluie se met à tomber et la vieille revient du cimetière, trottinant comme elle peut. Elle a hâte d’être chez elle, de refermer la porte et d’attendre que passent les jours et les nuits jusqu’à l’été prochain. Alors, encore une fois, elle pourra s’asseoir dehors et tricoter, tout en écoutant la rivière. Les hirondelles, ivres de vitesse, viendront la frôler et leurs cris mettront un peu de vie dans le village mort.

Pour l’instant c’est l’hiver, il pleut et l’Alphonse n’est plus là.

Dans la forêt proche, on entend comme un murmure. C’est sans doute un animal sauvage, à moins que ce ne soit le vent, qui tord les branches des sapins noirs.

Photo personnelle

15:01 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature

08/01/2016

De l'édition

Chaque année, la quantité de livres publiés augmente. Je ne sais plus où j’ai lu que lors des vingt-cinq dernières années le nombre de livres sur le marché avait doublé mais que dans le même temps le nombre de lecteurs avait diminué de moitié. Soit un rapport de un à quatre. A côté de cela, l’impression numérique se renforce. Ainsi, j’ai reçu hier dans ma boîte mail une publicité d’Amazone qui propose à n’importe qui de publier en ligne et gratuitement tout manuscrit qui traînerait dans un tiroir. En gros, cela signifie qu’après la disparition des libraires, celle des éditeurs est déjà programmée. Quant au contenu qui sera alors proposé au public, on ne peut que rester perplexe quant à sa qualité. Le meilleur côtoiera le pire. Déjà que certains éditeurs publient un peu n’importe quoi, préférant miser sur des auteurs qui leur rapporteront de l’argent plutôt que de sélectionner des textes vraiment littéraires.

On peut comprendre une telle démarche de la part d’un petit éditeur, qui chaque mois risque de devoir mettre la clef sous le paillasson. Il est bien obligé, de temps à autre, de publier des textes qui plairont au grand public afin d’assurer l’équilibre de ses comptes. Le problème, c’est que les grandes maisons, qui ont pourtant les reins plus solides, ont tendance à faire la même chose, surtout depuis qu’elles ont été rachetées par de grands groupes et qu’elles ont perdu leur pouvoir de décision.

Et c’est là sans doute que se situe le nœud du problème. On avait autrefois des éditeurs (petits ou grands) qui se faisaient un honneur de publier des textes de qualité. Aujourd’hui, à partir du moment où ce sont les actionnaires qui décident, il est clair que l’aspect littéraire d’une œuvre devient tout à fait secondaire et que seul compte le profit. Bref, on vend des livres comme on vend du savon ou des boîtes de conserve. Du coup, on comprend mieux pourquoi on publie autant de livres ces dernières années. Cette profusion n’est pas liée à un besoin du grand public, qui subitement s’intéresserait à la littérature. Non, elle est simplement liée à la volonté de faire de l’argent. Ne nous y trompons donc pas. S’il y a plus de livres sur le marché, ce n’est pas qu’il y ait plus d’auteurs désireux de faire passer un message, mais simplement que le monde de l’édition est maintenant aux mains de grands financiers.

Notre société a la littérature qu’elle mérite. Les idéologies et les idéaux ont été bannis au profit d’un matérialisme marchand. Dieu sait que je ne suis pas religieux dans l’âme, mais alors que j’éprouve du respect pour la grandeur et la beauté des cathédrales (et même pour l’apologie du sacré que ces constructions de pierres nous livrent), je n’en ai aucun devant le consumérisme qu’on nous impose pour le plus grand profit de quelques privilégiés.

Pour se convaincre de cette mainmise de l’argent sur la littérature, il suffit de feuilleter la presse, qui nous offre régulièrement le classement des meilleures ventes. On ne nous dit plus pourquoi, sur le fond, telle œuvre est excellente, on nous dit qu’elle est bonne parce qu’elle s’est bien vendue. Curieux raisonnement, mais raisonnement particulièrement vicieux car outre le fait qu’on ne sacralise que ce qui se vend bien, on en profite pour influencer les lecteurs potentiels qui n’auraient pas encore acheté le dernier roman à succès. « Comment, vous ne l’avez pas encore lu ? Mais il s’est vendu à 300.000 exemplaires ! » On joue donc sur le côté moutonnier du public pour lui dire ce qu’il doit lire et le critère, on l’a vu, est purement commercial. Est forcément bon un livre qui se vend bien. En d’autres termes, l’excellence se mesure à l’échelle du profit et le succès prime sur le talent.

Quelle est triste cette société où les mots se sont effacés devant les chiffres !

Vous me direz que ce n’est pas parce qu’un livre se vend bien qu’il est forcément mauvais. Non bien sûr et heureusement, d’ailleurs. Il n’empêche que cette course effrénée au profit fausse le jeu puisqu’elle intervient dans le contenu des livres. On édite à condition que le sujet du livre risque d’intéresser le plus grand nombre. Point de recherche philosophique pointue donc, ni de réflexion par trop existentielle. Point non plus de livre qui remettrait en cause les « valeurs fondamentales» de notre société ou qui dénoncerait le système lui-même (la toute-puissance de l’argent au détriment de l’humain, par exemple). Non, on recherchera des sujets consensuels, un peu choquants à la limite, mais qui se vendront bien.

Le cinéma n’échappe évidemment pas à cette dérive. Outre le fait que les films américains (violence et sexe) ont la cote auprès du grand public (il est vrai que dès 1945, dans le cadre du fameux plan Marshall, les USA avaient imposé qu’un certain nombre de films américains soient projetés dans nos salles et que les chansons américaines atteignent un certain quota à la radio) il est clair que les commentateurs ne parlent plus que du sujet traité. On a rarement une réflexion poussée sur les qualités artistiques du film en lui-même (prises de vue, qualité des images, jeu des acteurs, déroulement de l’intrigue, manière dont elle est traitée, etc.) mais plutôt des commentaires sur le sujet traité (thèmes du divorce, du viol, de la fidélité dans le couple, de la maladie, etc.).

Un roman, à son tour, aura plus de chance d’être édité s’il aborde des faits de société ou une tranche de vie. A la limite, si un citoyen ordinaire a vécu une expérience traumatisante, on ira le trouver pour lui demander de raconter son histoire. Qu’il ne sache pas écrire et qu’il ne l’ait jamais fait n’a pas beaucoup d’importance. On lui trouvera bien un « nègre » pour rédiger à sa place. Cela nous fera un best-seller (je déteste ce mot et pas seulement parce qu’il est anglais) qui sera vendu à 100.000 exemplaires en une semaine et dont la durée de vie n’ira pas au-delà, mais qui aura rapporté beaucoup d’argent à ses commanditaires.

L’argent, toujours l’argent, donc. A titre d’exemple, voici le titre d’un article concernant le film « Star Wars » que je me garderai bien d’aller voir : « Star Wars en passe de devenir le film le plus rentable de tous les temps ». Le plus rentable ? Sans doute, mais qu’est-ce qu’on s’en moque ! J’invite d’ailleurs les plus courageux d’entre vous à lire l’article en entier. Ils verront à quoi se réduit la critique cinématographique dans certains journaux grand public : http://www.7sur7.be/7s7/fr/1526/Showbiz/article/detail/25...

L’argent, toujours lui, était d’ailleurs au centre de la publicité d’Amazone dont je parlais plus haut. Non seulement n’importe qui pouvait proposer n’importe quel texte pour une publication en ligne, mais on assurait que ceux qui avaient franchi le pas ne l’avaient pas regretté et que certains avaient même renoncé à leur travail, pourtant bien payé, pour s’adonner entièrement à l’écriture, plus lucrative. J’en suis resté tout pantois.

Roman de chevalerie écrit entre 1500 et 1503 par le médecin Nicolas de Houssemaine, docteur régent de la faculté de médecine d’Angers,

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : littérature

04/01/2016

Epiphanie

Épiphanie : du grec « τ α ̀ Ε π ι φ α ́ ν ι α » neutre pluriel substantivé de l’adjectif « ε ̓ π ι φ α ́ ν ι ο ς », « qui apparaît ». Le verbe « ε ̓ π ι φ α ι ́ ν ω » signifie par ailleurs « faire voir, montrer » (l’idée première est celle de la lumière du soleil qui éclaire).

Dans l’Eglise catholique, L’Epiphanie désigne donc la manière dont le Christ se manifeste auprès des hommes (baptême dans le Jourdain, transformation de l'eau en vin aux noces de Cana, etc.)

Ensuite, la tradition a restreint l'usage du mot Épiphanie à la visite des mages, qui étaient sans doute des prêtres zoroastriens.

Zoroastre, aussi appelé Zarathoustra, est un prophète perse (plus ou moins contemporain de Périclès en Grèce) qui eut une révélation du dieu Mazda. Il s’ensuivit une religion qui est une des premières à être monothéiste et qui parlait déjà de l’immortalité de l’âme et du jugement dernier. Elle a donc directement influencé le christianisme, qui est loin d’avoir tout inventé.

Mais revenons à nos mages. Selon saint Matthieu, ceux-ci furent guidés jusqu’à la crèche par une étoile (sans doute notre évangéliste voulait-il signifier par-là que le vieux monothéisme zoroastrien se soumettait au nouveau Messie qu’était le Christ). Ce récit, qui n’a évidemment aucun fondement historique, a pris beaucoup d’importance au Moyen Âge, où les mages sont même devenus des rois (prénommés par ailleurs Gaspard, Melchior et Balthazar). Notons parmi eux la présence d’un Africain noir (sans doute pour indiquer que la venue du Christ concernait tous les hommes)

L'Épiphanie se célèbre le 6 janvier, mais ces derniers temps l'Église catholique a préféré la fixer au premier dimanche qui suit le 1er janvier.

Quant à la galette des Rois, si l’on en croit les historiens, la fameuse fève cachée dans le gâteau rappellerait l'Enfant Jésus que les mages, les yeux fixés sur leur étoile, avaient mis pas mal de temps à découvrir. Vous n’oublierez pas ce détail, j’en suis sûr, lorsque vous dégusterez votre galette. J

Notons encore que si en France les enfants reçoivent des cadeaux à Noël (les adultes aussi, d’ailleurs, sans doute parce qu’ils sont restés de grands enfants), en Belgique c’est Saint Nicolas (le six décembre) qui leur apporte des jouets. En Espagne, par contre, ces sont bien les rois mages qui remplissent cette fonction le six janvier.

19:11 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : rois mages, epiphanie

31/12/2015

Soirée de réveillon

En ce soir de réveillon, c’était décidé, il irait retrouver Agnès et lui dirait qu’il avait eu tort de partir, que la vie sans elle n’était pas possible et que l’amour qu’il avait éprouvé pour elle était toujours là. Il ne savait pas comment elle réagirait, mais ce qui était sûr, c’est qu’il n’y avait pas de meilleur moment pour tenter de se réconcilier que la Nouvelle Année. Bon, il avait beaucoup de tort à se faire pardonner, c’était certain, mais il ne pouvait pas continuer à vivre comme il le faisait, se contentant de petits boulots et passant d’une femme à l’autre sans jamais en aimer aucune. Il se rendait bien compte que depuis son départ il n’avait fait que décliner, dormant une semaine ici, deux semaines là-bas, errant sans cesse, n’ayant pas de domicile fixe, dépendant des amis, des copains, et surtout des filles de hasard rencontrées dans les cafés. Car en plus il s’était mis à boire et fréquentait maintenant assidument les cafés. Lui qui autrefois ne buvait que du thé, il était maintenant capable d’ingurgiter deux bouteilles de vin en une soirée, quand ce n’était pas une vingtaine de bières. Non, ce n’était plus possible, il devait sortir de cette déchéance !

Un jour, ou plutôt une nuit, il s’était mis à réfléchir et, tout en caressant le sexe de la fille couchée à ses côtés, il avait pris conscience qu’Agnès lui manquait, qu’il l’aimait toujours et qu’il n’avait jamais aimé qu’elle. Pourquoi était-il parti, finalement ? Il avait du mal à le comprendre. Sans doute l’habitude et la vie quotidienne trop routinière avaient-elles affadi petit à petit ses sentiments. Agnès, pourtant, débordait toujours d’amour à son égard, mais il y avait des jours où elle devenait morose et où on finissait par s’ennuyer en sa compagnie. Elle passait son temps à ranger la maison, à remplir le lave-vaisselle, à préparer les tartines pour le casse-croûte du lendemain, à s’occuper du lave-linge, à donner à manger aux chats, et à prendre les poussières sur la télévision. Bref, rien de très érotique, tout cela. Alors, insensiblement et sans qu’il s’en aperçoive lui-même, il avait cessé de la désirer. Quand, toutes ses tâches ménagères accomplies, elle venait enfin le rejoindre dans le grand lit de chêne, il dormait souvent depuis une demi-heure. Si elle le réveillait, câline et nue, il finissait par la repousser en grognant, car il savait que son désir à lui ne serait pas au rendez-vous. Mieux valait jouer l’indifférent que de risquer de voir son honneur viril en prendre un coup. Alors, dépitée, Agnès prenait un livre et lisait jusque tard dans la nuit. C’était encore une belle occasion de râler sous prétexte que la lampe était gênante et qu’il ne parvenait pas à dormir. Le ton montait de part et d’autre et Agnès finissait par sortir du lit et par rejoindre le salon en bas, non sans avoir caché sa nudité à l’aide d’un vieux peignoir mal attaché qui laissait entrevoir sa belle poitrine. Alors il restait là dans le noir, frustré, mécontent de lui et d’Agnès.

Ne parvenant pas à trouver le sommeil, il finissait par redescendre à son tour. Il va sans dire que sa compagne l’accueillait alors avec un rire sarcastique et moqueur. Quand il tentait de l’enlacer malgré tout pour essayer de désamorcer la dispute qui n’allait pas tarder à surgir, elle le repoussait violemment, refermant autant qu’elle pouvait les deux côtés du peignoir. De plus en plus frustré, il remontait et finissait par s’endormir la lampe allumée et plongeait alors dans un sommeil sans rêve et peu réparateur.

Bref, entre eux, cela n’allait plus et c’était pour cela qu’un jour il était parti. Mais voilà, il se rendait compte qu’il l’aimait toujours. Il aurait suffi de se parler et d’établir quelques règles de vie pour que tout fût parfait. D’accord pour remplir le lave-vaisselle chaque soir, mais les poussières sur la télévision auraient pu attendre un autre moment. Et lui, quand elle se montrait câline et désirante, il aurait quand même pu répondre à ses attentes. Ce n’était pourtant pas compliquer de prendre dans ses bras la femme qu’on aime, de lui donner quelques baisers dans le cou et de l’entendre déjà gémir de satisfaction.

Allons, c’était décidé, il irait retrouver Agnès le soir du réveillon. Il débarquerait avec un beau cadeau (il avait trouvé les œuvres complètes de Proust dans la Pléiade. Elle qui aimait passer ses nuits à lire, elle ne pourrait qu’apprécier) et ils feraient la paix. A dix-sept heures, il se mit donc en route pour parcourir les soixante kilomètres qui le séparaient de leur maison commune. Mais voilà qu’après un quart d’heure la voiture avait montré des signes de fatigue. Elle avait d’abord toussoté, renâclé, puis avait fini par s’immobiliser complètement. Idiot qu’il était ! Il avait oublié de remettre de l’essence ! Voilà ce que c’était que de passer ses soirées dans les cafés ! Il dut donc faire du stop jusqu’à une pompe à essence, remplir un bidon que le tenancier voulut bien lui prêter, puis encore revenir à la voiture. Il était près de vingt heures quand enfin il redémarra. Mais il fallait rendre le bidon si gentiment prêté par le pompiste. Il s’arrêta donc à la station-service où on le réveillon avait déjà commencé, du moins les apéritifs. On l’invita à trinquer, pour oublier ses déboires. Que faire d’autre un soir de réveillon ? Refuser aurait été impoli et il décida d’appliquer tout de suite les bonnes résolutions qu’il comptait bien adopter avec Agnès. Il devait se montrer plus souple avec les gens et ne pas les froisser. Il s’attabla donc avec la famille du pompiste et avec deux trois amis qui étaient là. Il but quelques verres, grignota quelques toasts et finit par repartir. Ce ne fut pas facile, car chaque fois qu’il se levait on remplissait son verre. Il le vidait donc dans la bonne humeur générale, écoutait une blague, en racontait une à son tour, et riait comme un fou avec ces gens si sympathiques qu’il ne connaissait pourtant ni d’Eve ni d’Adam.

Quand enfin il se retrouva dans sa voiture, il était près de vingt-deux heures. Ce n’était pas grave en soi, il ne restait plus que cinquante kilomètres à parcourir, mais il prit conscience que s’il voulait surprendre Agnès en plein réveillon, il ne fallait plus trainer. Il accéléra et prit quelques risques mais cette fois la chance était avec lui. En effet, près d’un rond-point, les gendarmes avaient installé un barrage, sans doute en vue de vérifier le taux d’alcoolémie des conducteurs. Si on l’avait arrêté, il était cuit, c’était certain, avec tout ce qu’il venait d’ingurgiter ! Mais heureusement ces fichus poulets étaient déjà occupés avec trois autres voitures et on le laissa passer. Ouf !

Un peu plus loin cependant, en traversant un petit village, voilà qu’il tombe sur une bande de fêtards qui marchaient au milieu de la chaussée. Il lui fallut bien s’arrêter pour les laisser passer. Mais qui était-ce, là, dans la foule ? Incroyable, c’était Jean ! Jean, un copain d’école qu’il n’avait plus revu depuis au moins vingt ans ! Au point où il en était, Agnès pourrait encore bien l’attendre une demi-heure de plus. Il gara la voiture et rejoignit la bande au café de la mairie, qui était tout illuminé pour la Saint Sylvestre. Jean lui offrit un verre, qu’il lui rendit. Puis les autres s’y mirent aussi et bientôt, tout en parlant du temps passé et des bons souvenirs d’école, il se retrouva avec trois verres devant lui, qu’il vida sans même s’en rendre compte.

Quand le cabaretier mit tout le monde dehors, à trois heures du matin, et que les lampions s’éteignirent, il regagna sa voiture en titubant. Il s’installa au volant et n’eut même plus la force de mettre la clef de contact. Il s’endormit comme un loir et rêva à la nouvelle vie qu’il allait mener avec Agnès.

Pendant ce temps-là, celle-ci venait de tout ranger au rez-de-chaussée et, toute souriante, elle regagnait sa chambre, où l’attendait son nouveau compagnon. Dès qu’elle apparut dans sa nouvelle robe de chambre rose, celui-ci lui sourit et l’enlaça affectueusement. Elle n’avait jamais rien connu de si bon.

13:08 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature

26/12/2015

La vengeance est un plat qui se mange froid

Mon pays, c’est l’Albanie, et à l’âge de vingt-cinq ans je n’avais encore jamais quitté mon petit village où je vivais parfaitement heureux. Il en a été ainsi jusqu’au jour où ma sœur Alasina a décidé d’épouser un chrétien. Vous vous rendez compte du scandale ? Non seulement ce gars n’était pas originaire de nos montagnes et il habitait à cinquante kilomètres d’ici, dans la plaine, mais en plus il était chrétien ! Si elle avait eu un peu de décence, ma sœur aurait renoncé d’elle-même à cet amour, mais elle s’est entêtée. Notre mère a bien fait une ou deux remarques, pour la forme, mais elle ne s’est pas vraiment opposée à ce mariage. Je la soupçonne au contraire d’avoir admiré Alasina pour son courage, comme si c’était un honneur pour une fille de braver l’opinion publique. De plus, en agissant ainsi, la mère semblait dire qu’elle n’avait pas été heureuse en se soumettant à nos traditions et en acceptant pour époux le garçon que ses parents avaient choisi pour elle. Ce n’était vraiment pas gentil pour mon père ! Lui, au contraire, il s’était montré beaucoup plus énergique et il avait crié et hurlé plusieurs fois, en frappant du poing sur la table. Il avait même crié si fort que dans sa colère il avait fini par gifler Alasina de toutes ses forces. Du coup, elle était partie sans se retourner, elle avait épousé son chrétien et on ne l’avait plus revue.

Pendant plus d’un an on n’a pas eu de nouvelles d’elle. La maison semblait morte maintenant, car Alasina était comme un petit oiseau plein de vie qui chantait tout le temps. La mère préparait seule les repas et je voyais de la tristesse dans ses yeux. Quant au père, du jour où sa fille était partie avec cet énergumène, il n’avait plus fréquenté le café où il aimait tant jouer aux dés ou aux échecs avec les autres hommes du village, après la prière à la mosquée. En été, il ne s’était plus assis sous le tilleul centenaire de la grande place, pour discuter tranquillement à l’ombre avec les voisins. Il n’osait plus se montrer, c’était clair. Moi-même, quand j’allais abattre les arbres dans la forêt et que je croisais les jeunes du village, ils me lançaient des méchancetés incroyables. Certains crachaient même par terre en me croisant. Fichue Alasina, elle avait bien gâché notre vie !

Puis un jour on a reçu une lettre d’elle. Elle annonçait qu’elle attendait un enfant et elle demandait la permission de nous rendre visite. La mère a regardé le père craintivement et lui, il lui a répondu qu’elle n’avait qu’à agir comme elle l’entendait puisqu’après tout c’était sa fille. Elle a vu dans cette réponse un accord tacite, alors que si elle avait analysé les paroles du père, elle aurait compris qu’il lui disait : « Fais ce que tu veux, c’est ta fille, ce n’est plus la mienne. »

Ils sont arrivés en calèche un dimanche, jour de repos des chrétiens. Alasina était enceinte de sept mois, ça ne pouvait pas se cacher, c’est sûr ! A table, (c’était un repas froid, avec des tranches de veau et de la salade au yoghourt, je m’en souviens très bien) tout le monde semblait heureux de se retrouver et de faire connaissance avec l’étranger, mais moi, à part quelques mots, je n’ai rien dit. Vers la fin de l’après-midi, comme tout cela me tapait sur les nerfs, j’ai attrapé mon fusil et j’ai dit que j’allais tirer quelques lapins, mais ce n’était qu’un prétexte pour pouvoir m’éclipser. J’en avais assez supporté ! La mère a semblé déçue à cause de mon attitude, mais le père m’a regardé longuement dans les yeux. J’en ai déduit que j’avais son accord.

J’ai manqué le premier lapin, car ma main tremblait, mais les deux autres, je les ai bien eus. Ensuite, je me suis assis sur une pierre au bord de la route, pour me reposer. C’est alors que la calèche est arrivée comme prévu. Aussitôt, j’ai bondi en brandissant les deux lapins par les oreilles. La calèche s’est arrêtée et le mari d’Alasina m’a souri : « Une belle prise, vraiment ! » « Oui, une belle prise, un coup double, même ! » ai-je répondu en riant aussi. Puis j’ai laissé tomber les lapins, j’ai saisi mon fusil qui était chargé et je lui ai tiré dessus en plein visage. Alasina a hurlé. Alors j’ai braqué le fusil sur son ventre de femme et j’ai tiré trois coups. Comme elle ouvrait la bouche de stupéfaction ou de douleur, je lui ai enfoncé le canon du fusil dans le gosier et j’ai encore tiré un coup. Ca lui apprendra à ne pas respecter les traditions et à se comporter comme une trainée ! Non, mais…

Depuis, je vis dans la montagne. On dit que les gendarmes me recherchent, c’est bien possible. Mais je les connais, ils ne vont pas faire beaucoup de zèle pour une histoire d’honneur vengé. Dans quelques mois l’affaire sera oubliée. En attendant, pour manger, je tire sur tous les lapins qui ont le malheur de croiser ma route.

Ce texte était paru en juin 2015 sur le blogue des éditions Chloé des Lys :

22:01 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature

13/12/2015

Eve et l'océan

Eve en son lit lisant

Lisant des livres qui parlent de rêves

Des rêves d’Eve

Qui lit nue, assise sur son séant

Dans son lit comme si elle était devant l’océan.

Nue elle lit et rêve

Rêve à des livres parlant d’océan.

Elle voit ou croit voir des goélands,

Des oiseaux blancs, des cormorans,

Qui là-haut, dans le ciel, tournent sans trêve,

Inlassablement.

Sur le sable de la plage

Elle tourne une page,

Eve qui lit nue dans son lit et qui attend.

Jean-Jacques Henner (1829 - 1905)

22:14 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature

05/12/2015

"J'accuse"

La célèbre invective de Zola, reprise ici par Michel Collon, qui dénonce, mieux que je ne pourrais le faire moi-même, tout ce qui a amené les attentats de Paris et que notre presse s’est bien gardée de vous révéler, préférant vous laisser dans l’ignorance depuis quatre ans.

Pour tous ceux et toutes celles qui veulent comprendre et chercher les causes profondes et qui ne se contentent pas de réagir émotionnellement aux faits sanglants que nous venons de vivre.

Pour tous ceux et toutes celles qui ne font pas confiance à nos dirigeants quand ils disent qu’ils vont nous protéger alors qu’en réalité ils sont indirectement responsables de la situation actuelle. Et quand je dis « indirectement », je veux dire qu’ils ne sont pas les seuls responsables, mais qu’ils ont contribué à ce que ce djihadisme sanguinaire prenne de l’ampleur.

22:53 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : syrie, attentats de paris, djihadisme

02/12/2015

Un nouveau livre !

Vous aurez tous remarqué que j’étais peu présent sur mon site ces derniers temps. Tout d’abord, il y a eu le massacre du 13 novembre à Paris, qui rendait toute prise de parole un peu vaine. Et puis, à côté de cela, il y a eu l’écriture, ce merveilleux refuge. Non point une écriture en direct, pour un blogue, mais une écriture plus réfléchie, en retrait. Pour le dire plus simplement et plus clairement, je relisais un manuscrit dans le but de l’envoyer à un éditeur. Voilà qui est fait et il me faut maintenant attendre une bonne année pour avoir une réponse. En espérant qu’elle soit positive.

Ce qui ne m’empêche pas de vous annoncer une bonne nouvelle, à savoir la parution imminente d’un deuxième livre (dont le manuscrit avait été envoyé, lui, fin décembre 2014 et qui vient d’être accepté). J’ai déjà des exemplaires en main, mais il faudra patienter jusqu’en février 2016, à mon avis, pour pouvoir se le procurer via le site de l’éditeur ou pour le commander en librairie.

Il s’agit d’un recueil de poésie, objet invendable s’il en est, mais dont l’existence me réjouit. En effet, comme disait le Cyrano de Rostand : « C'est bien plus beau lorsque c'est inutile ! » ou, pour reprendre la théorie de l’art pour l’art si chère à Théophile Gautier, « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ».

23:58 Publié dans Littérature, Poésie | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : le temps de l'errance, poésie

15/11/2015

Attentats de Paris

Que dire encore après tout cela ?

Que dire si ce n'est que ce sont toujours des innocents qu’on retrouve parmi les victimes ?

Faut-il regarder en arrière, chercher des causes et dénoncer le fait que l’Occident a voulu se servir de ces fanatiques religieux pour renverser les régimes qui lui déplaisaient ?

Faut-il regarder en avant et prendre conscience que tout peut recommencer demain, ici, ailleurs, n’importe où ?

Faut-il se demander comment éradiquer tout cela ?

Faut-il avoir peur et se replier sur soi ou au contraire vivre comme si de rien n’était, pour ne pas donner raison aux terroristes ?

Je ne sais pas. Vous non plus sans doute. ,

Pour le moment, sous le choc, on a juste envie de se serrer les uns contre les autres, pour croire encore en l’humanité.

Les survivants des attentats racontent l’horreur qu’ils ont vécue, mais ils racontent aussi les gestes de solidarité des Parisiens à leur égard. Cela seul peut nous réjouir le cœur et nous permettre d’espérer.

Cela plus que le discours belliqueux de nos dirigeants, qui oublient qu’en soutenant hier ces fanatiques en Libye ou en Syrie ils ont indirectement contribué à la mort de milliers de civils innocents dans ces pays. Aujourd’hui les morts sont parmi nous car une bande de fanatiques bien organisée est capable, maintenant, de défier l’Occident.

Ces fanatiques sont d’autant plus dangereux qu’ils sont parmi nous, dans nos murs.

D’un autre côté, je ne voudrais pas être musulman, vivre en Europe et supporter le regard de la population.

Tout cela est très complexe.

Tout ce que je retiens, c’est qu’à cause de personnes fanatisées et sans foi (si j’ose dire) ni loi, deux communautés vont se regarder avec méfiance et vivront dans la peur.

Tout ce que je retiens c’est que 129 personnes innocentes sont mortes et qu’elles n’auraient pas dû mourir.

129 personnes qui ne demandaient qu’à vivre en paix.

Photo Jérôme Delay. AP

23:25 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : attentats de paris

28/10/2015

Miroir d'automne

Le temps s’écoule lentement

Sur la page blanche glissent les mots

Les mots qui parlent du temps qui fuit

Qui fuit et ne revient jamais

Les saisons tournent inexorablement

Et les feuilles tombent à nouveau

Dans le miroir seul mon visage a changé

Et ma jeunesse s’en est allée

Le vent emporte tout

Sauf le souvenir que j’ai de toi

Toi qui t’es glissée de l’autre côté du miroir

En emportant tout ton amour

La page restera blanche

Il n’y a plus rien à dire

11:08 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature

10/10/2015

Retour final

Le ciel est gris, infiniment gris.

Par la fenêtre il regarde le jardin, où il ne se passe rien. Les dernières feuilles sont tombées et pourrissent dans les flaques des allées.

Derrière lui, la vieille horloge compte le temps, seconde après seconde, inexorablement. Toc-Toc-Toc… C’est ainsi depuis son enfance et jamais elle ne s’est arrêtée de compter.

Le château est vide, ils s’en sont tous allés. Les plus jeunes sont partis vers d’autres contrées et les plus vieux reposent désormais au cimetière, dans l’immense caveau de famille. Quant à l’unique femme, il y a bien longtemps qu’elle a abandonné la place, le laissant désemparé, lui l’époux légitime et le seul héritier de tout le domaine.

Maintenant il pleut et le jardin que plus personne n’entretient semble encore plus triste.

Il soupire.

Autrefois, pour rompre cet ennui qui le prenait toujours au début de l’automne, il avait voyagé. Oui, il avait parcouru le monde ! Il avait vu Bombay, la côte indienne et les forêts où se cache le tigre. Sur une pirogue, il avait descendu l’Amazone et en Afrique, il avait parcouru des déserts. Il avait erré dans les souks arabes, s’était perdu dans la forêt congolaise et avait chassé le lion dans les savanes herbeuses. Des femmes, il en avait connu des dizaines. Des asiatiques aux longs yeux en amandes et des persanes dont le corps était enduit d’huile au parfum envoutant. Il se souvient d’une fille du désert dont on ne voyait que les yeux et qui était si belle quand elle avait laissé tomber ses vêtements qu’il avait rêvé d’elle pendant des années. Oui, des femmes, il en avait aimé beaucoup et il avait été aimé d’elles. Une fois parti, elles lui écrivaient dans leur langue des lettres incroyablement longues auxquelles il ne comprenait jamais rien.

Certes, il avait voyagé et avait parcouru le monde. Mais il avait compris que l’homme est partout le même, la couleur de la peau ne faisant rien à l’affaire. Au Vietnam ou en Jamaïque, au Sahel ou dans l’Ethiopie profonde, ce sont les mêmes combines louches, les mêmes trahisons, les mêmes coups fourrés. Il s’agit toujours de tromper l’autre et de s’enrichir à ses dépens. Partout, le pauvre peuple est manipulé pour assouvir les désirs des plus grands. Partout, ce ne sont que crimes, guerres et sang répandu. Même de l’amour des femmes il avait fini par douter. Que cherchaient-elles, finalement, en donnant leur corps à cet étranger de passage ? Ne cherchaient-elles pas à oublier la médiocrité de leur vie quotidienne en se tournant vers un rêve d’autant plus beau qu’il était éphémère ? Lassé de tout, après avoir parcouru tout ce qu’on pouvait parcourir, il était retourné dans son château.

Et là, la vieille pendule l’attendait, qui n’avait pas arrêté de compter les secondes pendant son absence. Il se retrouvait donc seul et vieux, perdu dans l’immensité des pièces vides.

Il regarde par la fenêtre. Le ciel est toujours gris et triste. Dans les allées, les feuilles pourrissent lentement dans les flaques d’eau.

Toc-Toc-Toc. L’horloge n’en finit pas de compter, tandis qu’au cimetière il reste une place vide dans le grand caveau orné des armoiries de la famille.

23:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature

21/09/2015

Souvenir