31/07/2016

"Romance avec le passé" de Laure Hadrien (Editions Chloé des Lys)

Je termine le livre de Laure Hadrien, « Romance avec le passé », que j’ai lu avec beaucoup d’intérêt. Le thème est simple et émouvant : deux êtres qui se sont connus et aimés dans leur jeunesse se retrouvent vingt ans après, grâce à Internet. Leur idylle reprend et Muriel fait le voyage en Suisse pour retrouver Hugo à Genève, avec la ferme intention, cette fois, de ne pas laisser passer sa chance. Il faut dire qu’elle est restée célibataire et qu’elle a conservé tout au fond d’elle le souvenir romantique de ce premier amour qui est finalement le seul qui ait jamais compté. Hugo, de son côté, vient justement de divorcer et se retrouve libre. Rien ne semble donc s’opposer à leur future union.

Sauf que ce serait compter sans le talent de la romancière, qui nous fait comprendre que les choses ne sont pas si simples. Les deux héros ont évolué et l’image que chacun a conservée de l’autre ne correspond plus tout à fait au personnage en chair et en os qu’il a maintenant en face de lui. Si la correspondance échangée via Internet s’était montrée prometteuse et avait permis de renouer une ancienne complicité, il n’en va pas forcément de même quand il s’agit de se découvrir « en vrai ».

Dans un premier temps, c’est Muriel qui se montre un peu distante : elle refuse le verre d’alcool que Hugo lui propose ou semble rester indifférente devant le cadeau qu’il lui offre, ce qui le décontenance. Ensuite, c’est l’inverse. Muriel s’impose un peu prématurément dans l’appartement de Hugo. Elle découvre son univers, fait de contrastes (si tout dans le salon est super-ordonné, la chambre est un véritable capharnaüm) et en discutant elle se rend compte très vite que Linda, la femme dont il vient de divorcer, reste anormalement présente dans sa vie, ce qui la décontenance à son tour.

Le roman suit son cours ainsi et par petites touches le lecteur découvre lentement Hugo, à travers les yeux incrédules de Muriel. D’un côté il est issu d’un milieu beaucoup plus aisé qu’elle ne l’avait imaginé, mais aussi ce milieu impose des conventions de façade auxquelles elle n’est pas habituée. Lorsque Hugo l’emmène en promenade le long des lacs suisses, il ne pense qu’à lui montrer les endroits où il a vécu enfant et semble se complaire dans ses souvenirs, tandis que Muriel attend un baiser romantique. Pourtant elle veut continuer à se rapprocher de lui car elle est frustrée. En effet, il lui semble que quelqu’un d’autre (en l’occurrence Linda) a vécu avec Hugo la vie qu’elle aurait dû avoir et qu’elle n’a pas eue (enfants, maison, voyages, etc.). Mais il n’y a rien à faire ! Elle a beau se souvenir de la force de son amour quand elle était encore adolescente et vouloir rattraper le temps perdu, quand l’un fait un pas, l’autre recule et inversement. Les deux héros se côtoient, se cherchent, mais ne se trouvent pas car ils ne sont jamais sur la même longueur d’onde en même temps. Les espoirs de Muriel s’envolent les uns après les autres et finalement elle découvre que le fringant Hugo est aujourd’hui au bout du rouleau. Seul, quasi sans emploi, à court d’argent, facilement irascible, songeant au suicide, il ne ressemble plus à l’image qu’elle avait conservée de lui. II ne lui reste donc plus qu’à reprendre l’avion, définitivement seule.

C’est donc à un drame humain, à un drame existentiel, que nous a conviés Laure Hadrien, dont le style classique et bien balancé est agréable à lire. Subtilement, par des détails et des dialogues savoureux, elle nous fait entrer dans l’intimité de ces deux êtres qui se cherchent sans jamais se trouver. On a l’impression d’un puzzle qui se met méticuleusement en place. La moindre description qui semble anodine dans un premier temps (celle du mobilier de Hugo par exemple) prend tout son sens quelques pages plus loin en donnant des renseignements sur les personnages (ces meubles sont tout ce qu’il reste d’une période opulente passée). Quant à Hugo lui-même, il semble avoir une double personnalité. Parfois charmant, mais irrité l’instant d’après, entreprenant à ses heures, mais pour mieux reculer le lendemain, il est victime de sa situation. Coincé entre Linda qui reste présente dans sa vie par convention et parce qu’il faut sauver les apparences pour la société et Muriel, il louvoie sans cesse. Lui aussi se retrouvera seul, usé comme sa vieille voiture, et si la correspondance amoureuse qu’il venait d’entretenir lui avait fait du bien, voulait-il vraiment de la présence de Muriel ? Il n’est pas certain qu’il le sache lui-même.

02:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (42) | Tags : littérature

27/07/2016

Marie

Cela faisait trois jours qu’ils se retrouvaient sur un banc, dans le parc communal. Trois jours qu’il la découvrait petit à petit, lui posant mille questions sur sa vie. Et elle, elle répondait ingénument, le plus honnêtement du monde, ce qui la rendait encore plus attrayante. Car il n’y avait pas à dire, elle était belle à croquer et quand le soir tombait et qu’ils se séparaient, il mourait d’envie de l’embrasser. Mais bon, ce n’était encore qu’une connaissance, même pas encore une amie et il ne fallait pas brûler les étapes. Et puis tout ce jeu de l’approche et de la conquête était délicieux et il convenait de le faire durer. Pourtant, une fois seul sur le chemin qui le ramenait chez lui, il n’arrêtait pas de rêver au moment où il la prendrait enfin dans ses bras pour l’enlacer.

Aujourd’hui, il avait appris son nom : Daverdisse. Son prénom, Marie, il le connaissait déjà. Marie Daverdisse ! Il se répétait ces syllabes avec délectation et il lui semblait que plus il les prononçait, plus la jeune fille lui devenait proche et familière. C’était comme si en apprivoisant son nom, il devenait intime avec la personne elle-même.

Tout en marchant, il tentait de se remémorer l’histoire qu’elle venait de lui raconter, une histoire qui avait eu lieu il y a très longtemps, pendant la guerre de 14-18. Il ne savait pas très bien pourquoi elle lui avait parlé de cela, ni même comment elle avait eu connaissance de ces faits horribles. S’il avait bien compris, un officier allemand avait été tué par des résistants et en représailles les soldats avaient rassemblé toute la population du village sur la place de l’église. Ensuite, ils avaient tiré dix numéros au sort et avaient fait sortir des rangs ceux qui occupaient la place correspondant au numéro. Ils étaient donc dix, neuf hommes et une jeune fille, qu’on avait poussé sans ménagement vers le mur de l’église. Pour les hommes, ce fut vite réglé : il y eut quelques détonations et ce fut tout. Pour la fille, ce fut un peu plus long, mais quand elle ressortit de l’église, les vêtements déchirés, elle n’eut pas le temps de raconter ce qui lui était arrivé : une balle derrière la tête la fit taire à tout jamais.

Voilà l’histoire lugubre que Marie lui avait racontée, sans qu’il sache exactement pourquoi. Le lendemain, qui était un jeudi, elle ne vint pas s’asseoir comme d’habitude sur le petit banc, dans le parc communal. Le vendredi non plus, ni les jours qui suivirent. Redoutant un malheur, le pauvre amoureux se mit à sa recherche, mais il eut beau interroger les passants, personne ne semblait connaître son amie. Le village n’était pourtant pas si grand que cela ! Complètement désemparé, ne sachant où aller, il finit par se réfugier près de l’église. Assis, le dos appuyé contre le fameux mur où avaient été fusillés les habitants de 1914, il regardait distraitement les tombes qui s’alignaient devant lui. Soudain, mu par un pressentiment, il se leva d’un bond et se dirigea vers la tombe la plus proche. L’inscription gravée dans la pierre le laissa sans voix et le plongea dans une grande perplexité :

Marie Daverdisse

1898 -1914

Assassinée par l’occupant.

01:51 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature

30/06/2016

Pause estivale

12:05 | Lien permanent | Commentaires (0)

29/06/2016

Une chanson de Julos Beaucarne

A écouter et à méditer. Et se souvenir de cette parole de La Boétie : "Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux."

"Depuis qu’Lumumba fut tué

Pour avoir dit sa vérité

Depuis qu’Lahaut est là en haut

Parce qu’il avait parlé tout haut

Depuis qu’on étouffa une fille

Dans un avion pour pas qu’elle crie

Les loups ont des têtes de mouton

Derrière les roses y a des chardons

Celui qui se tient haut perché

Il a le droit d’vous supprimer

De beaux enfants sautent sur des mines

Mais on n’arrête pas la machine

D’autres sont drogués pour tuer

Et la cocaïne les défait

Nous vivons en pleine barbarie

Les soldats violent toujours les filles

Chez nous un jeune homme fut visé

Tiré comme lièvre en un pré

Pour le diamant Kisangani

A été totalement détruit

Y a des fabriques et des boutiques

De fusils à deux pas d’ici

La mort fait vivre nos ouvriers

L’emploi est sauf, on laisse couler

Des femmes sont tuées à chaque jour

Par jalousie par leurs amours

Y a des p’tites filles qui sont forcées

Et toute leur vie en est gâchée

Y en a d’autres à qui on enlève

Le clitoris, leur vie s’achève

A trois ans, on tourne la page

Leur vivance est déjà veuvage

Nous sommes six milliards tout en bas

Maraboutés au nom de quoi

Au nom du pèse, au nom du fisc

Et du sacro saint bénéfice

Mineurs et majeurs détournés

Par des bonimenteurs roués

Qui veulent que nous marchions au pas

Et dans les souliers de leur choix

C’est celui qui est tout en bas

Qui est bien plus fort qu’il ne croit

Si nous le voulons toi et moi

Le cauchemar s’arrêtera

6 milliards de p’tits regardants

Peuvent devenir acteurs puissants

6 milliards de gens conscients

Ensemble changent le cours du temps"

15:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature

26/06/2016

Al Andalus

Il est là-bas des palais de rêves qu’ont construits des génies.

Dans la nuit andalouse, quand monte la lune dans le ciel noir,

Se découpent les créneaux d’une forteresse d’un autre temps.

Dans les jardins endormis, si tu prêtes l’oreille,

Tu entendras le murmure des fontaines

Et le doux chant de l’eau qui retombe en pluie dans les vasques bleues.

Murmure magique, douce mélodie

Dont les syllabes ressemblent aux paroles de celle que tu aimas.

Celle-là qui un soir s’en alla, magicienne du silence,

Au travers des arceaux arabes des palais andalous.

Reste la mémoire et les sanglots de la fontaine.

Mais parfois, quand la lune resplendit,

Il me semble voir une ombre qui se glisse, féminine et svelte,

Le long des murs de l’Alhambra.

Ce n’est sans doute qu’un rêve.

Pourtant, dans les jardins du Generalife, l’odeur entêtante des roses

Parle encore d’amour dans la chaleur enivrante de la nuit andalouse.

01:01 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature

19/06/2016

Premier amour

Il l’attendait chaque jour à la sortie de son lycée. Il l’observait de loin, sans rien dire et surtout sans oser l’approcher. Lui, il était d’une autre école, de l’enseignement laïque et son père était socialiste. Elle, cela se voyait, était d’un autre monde, plus beau, plus aisé, et chaque dimanche elle accompagnait ses parents à la grand-messe, cela il le savait. Deux mondes différents et entre eux un abîme qui interdisait toute tentative. Comment aurait-il seulement osé l’aborder ? Au fond de lui-même, pourtant, il savait que tout cela n’était que des prétextes qui lui permettaient de se complaire dans sa timidité. Eût-elle été du même niveau social que lui qu’il n’aurait pas fait un pas de plus. Mais comment aborder une jeune fille quand on a seize ans et qu’elle est belle comme l’amour ?

Alors il l’observait de loin. Une fois les cours terminés il plantait là tous ses copains et se ruait à travers les rues de la ville pour être là quand elle sortirait. Heureusement, dans ce lycée chic, on sortait dix minutes plus tard que dans les autres écoles, histoire sans doute de montrer une différence de classe. Le fait d’être élève dans cette institution prouvait qu’on n’était pas comme les autres. Elle, en tout cas, n’était pas comme les autres, ça c’était certain ! Fine, élancée, elle resplendissait dans son petit uniforme. Une jupe bleue avec de beaux plis et un chemisier blanc impeccable sur lequel on devinait de loin une chaîne en or avec un crucifix. Qu’est-ce qu’il aurait donné, lui le mécréant, pour être à la place de ce crucifix, bien positionné sur la poitrine de cette jeune fille. Parfois, chez lui, il imaginait non seulement qu’il lui parlait mais qu’il prenait dans sa main ce crucifix, pour lui prouver que tout agnostique qu'il fût, il n'en était pas moins disposé à faire un pas en direction des mystères qu’elle vénérait. Mais en fait de mystère, il songeait surtout à la chair blanche et tendre qui se trouvait sous le chemisier et qui s’élevait et s’abaissait à chaque respiration. A propos de respiration, quand de telles idées lui venaient en tête, il se retrouvait sans souffle, affolé et désemparé, ne sachant comment mettre un terme à ce trouble qui s’emparait de lui.

Il l’observait donc de loin, qui papotait avec ses copines, puis qui se dirigeait seule vers l’arrêt de l’autobus. Alors il se mettait à la suivre à une distance respectable, en ayant bien soin de ne pas attirer son attention. De toute façon, même si elle s’était retournée (ce qu’elle n’avait jamais fait) elle n’aurait pas été étonnée de sa présence à lui (pour autant qu’elle le remarquât) puisqu’il prenait le même bus qu’elle. Elle le connaissait donc de vue et n’avait jamais manifesté la moindre inquiétude quand il passait devant elle, l’air indifférent, pour aller s’appuyer au mur qui prolongeait l’abri de verre où elle se réfugiait, protégée du soleil comme de la pluie. C’était alors dix minutes de bonheur, dix minutes qui devenaient parfois quinze ou même vingt, quand la circulation du centre-ville retardait les transports en commun. Une nouvelle fois il l’observait à la dérobée. Assise sur un banc et plongée dans un livre, elle ne remarquait pas à quel point il la dévorait des yeux. Ah, ces boucles de cheveux noirs qui descendaient en cascade jusqu’aux oreilles ! Comme il aurait voulu les écarter et de sa lèvre effleurer la peau du cou, qui devait être douce et blanche…

Mais l’autobus finissait toujours par arriver, rompant le charme. Elle fermait son livre et d’un pas souple et nerveux pénétrait dans l’énorme véhicule. Il la suivait en retrait, se mêlant à la foule des autres élèves parmi lesquels il se noyait afin de rester invisible. On longeait le parc, puis le grand fleuve. Enfin, on pénétrait dans les quartiers aisés, là où des villas s’alignaient entre des bosquets de bouleaux ou de noisetiers. Elle descendait, son livre à la main, toujours de la même démarche souple et gracieuse. Une dernière fois, il essayait de la suivre du regard, mais déjà le bus virait à angle droit et amorçait la descente qui le ramenait vers les bas-quartiers, là où étaient les usines et les fabriques et où s’alignaient des rangées de maisons identiques aux briques noircies par les fumées.

Un jour, oui, un jour, il descendrait au même arrêt qu’elle et il l’aborderait. Il lui expliquerait que s’il avait laissé le bus continuer sans lui, c’était pour avoir l’occasion de lui parler. Alors, étonnée, elle l’écouterait et pour la première fois remarquerait sa présence. Il parlerait de tout, de rien, et elle sourirait en l’observant à la dérobée. Quand ils seraient arrivés devant sa maison, il prendrait un air détaché pour dire qu’il continuait sa route, mais elle, dans un mouvement spontané, viendrait gentiment l’embrasser sur la joue avec dans le regard un feu qu’elle n’avait jamais eu Elle lui dirait « A demain » et avant que la grande porte cochère ne se referme derrière elle, il verrait une dernière fois ses prunelles brillantes. Ce serait le bonheur absolu et c’est en sifflotant qu’il s’acheminerait vers la vile basse, tout simplement heureux et laissant ses seize ans déborder de joie.

Oui, voilà ce qu’il ferait. Mais pas aujourd’hui. Non, aujourd’hui il était trop tôt encore pour entreprendre une telle démarche. Et puis il risquait de pleuvoir et les gros nuages noirs qui s’amoncelaient dans le ciel étaient d’un mauvais présage. Non, il faudrait choisir un jour de printemps, quand l’air doux et les premiers bourgeons mettaient tout le monde en joie. Non, aujourd’hui, il se contenterait de l’observer en train de papoter avec ses copines devant l’entrée du lycée.

Allons, la voilà qui dit au revoir et qui prend la direction de l’arrêt de bus. D’où il se trouve, il voit une grosse voiture qui avance à vive allure sur la chaussée. Il voit aussi la jeune fille qui s’apprête à traverser. Distraite, elle n’a rien vu ! Alors, comme malgré lui et par réflexe, il crie son prénom de toutes ses forces : « Isabelle ! » Et la voilà qui s’immobilise au milieu de la route et qui regarde dans sa direction, étonnée. « Isabelle ! » crie-t-il encore. Pendant une seconde leurs regards se croisent puis la voiture arrive dans un hurlement de freins et percute la jeune fille.

C’est fini.

Pendant des années il repensera à cet événement. S’il avait pu, comme les autres jours, se taire et garder le silence, peut-être vivrait-elle encore. La première fois qu’il avait osé l’apostropher avait aussi été la dernière. La vie est vraiment cruelle parfois. Depuis il reste seul, sans rêve et la conscience remplie de remords.

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature

16/06/2016

Citation

"La poésie est un cadeau de la nature, une grâce, pas un travail. La seule ambition de faire un poème suffit à le tuer. "

Henri Michaux

18:25 | Lien permanent | Commentaires (12)

05/06/2016

Sable

Le sable de la plage est comme une ardoise

Que la mer efface jour après jour

Et toujours les pas des amoureux disparaîtront

Dans les profondeurs océanes.

Quand il ne reste rien que quelques grains de sable

Que le vent emporte en tourbillons improbables

Comment croire encore que Roméo et Juliette ont pu se rencontrer

Et marcher ici même dans la brise marine ?

Comment imaginer qu’ils ont pu s‘aimer devant l’immensité du monde

Et se faire des promesses éternelles sous le vol blanc des grands oiseaux de mer ?

A l’horizon passe un bateau en partance vers un Orient lointain.

Bientôt il aura disparu et il ne restera de lui qu’un souvenir

Qui s’effacera petit à petit dans la mémoire des vieux marins.

Et voilà la marée qui monte encore une fois à l’assaut de la plage

Et efface pour la millième fois les traces de tes pas.

Seule demeure la profondeur océane et la brise marine qui emporte tout

Absolument tout

Même les grands oiseaux blancs de nos rêves.

02:34 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature

02/06/2016

"Meurtre en Ardenne" de Jacques Degeye aux Editions Eole

Autre rencontre lors du salon du livre de Vresse-sur-Semois, celle du souriant Jacques Degeye, historien de formation, et qui vient d’ailleurs de publier chez Chloé des Lys une étude sur la Russie de Poutine.

Mais c’est de son roman « Meurtre en Ardenne », dont je veux vous parler. Roman policier, évidemment, puisque le livre s’ouvre sur un décès suspect, qui se révélera vite être un empoisonnement. Il s’ensuit une enquête et après quelques rebondissements on trouve le coupable qui finit en prison. Dit comme cela, rien qui sorte de l’ordinaire. Sauf que l’auteur a ancré son intrigue dans un cercle familial où, on s’en rend compte petit à petit, les relations sont compliquées. Déjà, bien avant le meurtre, il y avait eu un suicide. Aucun rapport me direz-vous ? Si, justement, car l’homme qui s’est suicidé l’a fait par désespoir parce que sa femme Camille le trompait. Quant à la victime assassinée, elle mourra parce qu’elle trompait sa femme Julie avec sa belle-sœur… Camille. Deux sœurs donc dont l’une vole le mari de l’autre à son insu. Car il y a beaucoup de non-dit dans ce roman. Il y a ceux qui ignorent tout comme Julie (et qui à ce titre devient victime du destin qui la frappe au moment où elle s’y attend le moins) et ceux qui agissent dans l’ombre comme Camille.

On remarquera que le thème de la dualité est omniprésent dans ce roman. Julien, la personne assassinée (donc le mari de Julie ou l’amant de Camille, comme vous voulez) est d’abord un fonctionnaire, mais il est aussi un écrivain. Sa femme ne connaît finalement que le fonctionnaire (rassurant dans sa routine quotidienne, mais offrant une vie un peu ennuyeuse tout de même, ce qui l’oblige elle à se réfugier dans son travail d’infirmière), tandis que sa soeur Camille, qui est traductrice, ne verra en Julien que l’écrivain, avec qui elle a plein d’affinités intellectuelles. Autres dualités : chaque couple a deux enfants, nous sommes en présence d’un double triangle amoureux et nous assistons à une rivalité entre deux soeurs. Et en plus il y a deux décès, un meurtre et un suicide. L’auteur s’interroge sur la différence que la société fait entre les deux : alors que le meurtrier est puni, personne ne se pose la question de savoir pourquoi le mari de Camille s’est suicidé. Or c’est par désespoir, parce que sa femme le trompait. Indirectement, elle est donc la cause de sa mort, comme elle est la cause de la mort de son amant Julien (tué à cause de son adultère). Du simple roman policier, nous avons donc glissé vers des questions quasi existentielles aux nœuds cornéliens autrement plus passionnantes.

On notera aussi chez les protagonistes le désir de s’échapper de la vie quotidienne à tout prix. Julien en écrivant des romans le soir après son travail de fonctionnaire, sa femme en se noyant dans son travail d’infirmière qui lui donne l’impression d’être utile, Camille en collectionnant les amants. A côté de tout cela il y a la jeune génération, qui observe tout cela et parmi laquelle l’assassin pourrait bien se cacher.

Jacques Degeye nous a donné là un roman au style sobre et agréable, qui se lit avec plaisir.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature

30/05/2016

"Le miroir d'une vie" de Nadège Piéron

Dans ces salons ou ces bourses aux livres, on parle et c’est assurément ce qui les rend intéressants. Il faut dire que les rencontres avec le public se transforment le plus souvent en rencontres entre auteurs et c’est très bien aussi.

Ce jour-là, j’avais été intrigué par ma voisine. Très jeune, assise dans un fauteuil roulant, elle arborait pourtant un grand sourire. Ou trouvait-elle la force de ne pas en vouloir à la vie, qui manifestement ne l’avait pas gâtée ? On a parlé un peu, pas beaucoup, quelques banalités, finalement. Mais elle écrivait, ce qui m’intéresse toujours au plus haut point, et j’ai tout de suite pressenti qu’elle devait puiser là une force certaine. Les gens heureux n’ont pas d’histoire et aux racines de l’écriture on trouve souvent une faille, une déchirure ou un drame. Dans son cas, il ne fallait pas aller chercher bien loin. Pourtant, je ne savais encore rien.

Revenu chez moi, j’ai lu son livre de poèmes. Le premier texte m’a semblé un peu naïf.

Mon cœur souffre quand tu es loin de moi

Mon cœur sourit quand je suis dans tes bras

Bon, soit. Mais à la deuxième page, le sujet devenait plus interpellant : « Pourquoi moi ? Pourquoi pas elle ? » Elle, la sœur jumelle qui ne souffrait pas d’un handicap. Question existentielle s’il en est. Oui, pourquoi ? Pourquoi la vie s’acharne-t-elle sur certains et pas sur d’autres ? Pourquoi est-elle si injuste ? Il n’y a pas de réponse, on peut juste poser la question pour montrer qu’on est conscient de cette injustice. L’écriture, c’est cela aussi : dire.

Le livre, du coup, commençait à prendre un certain poids et à devenir beaucoup plus profond.

Ensuite venaient des poèmes d’amour, dans lesquels on sentait que la jeune femme avait trouvé l’âme sœur, le compagnon idéal. Un sourire aux lèvres, le lecteur que j’étais était content pour elle. Enfin, la vie s’était montrée tendre et généreuse à son égard. L’injustice était en grande partie réparée et voilà sans doute ce qui expliquait le sourire qu’arborait la poétesse.

Vient ensuite un poème intitulé « Aurore » qui s’adresse à l’enfant désiré, à la fille que la jeune femme voudrait avoir. C’est beau et émouvant de s’adresser ainsi à un enfant qui n’est pas encore né. Sur un plan littéraire, c’est très réussi. On sent le rêve qui s’exprime par les mots :

J’ai tellement peur

De ne pas voir naître ce bonheur.

Pour moi,

Tu es déjà là.

Mais le bonheur est court et soudain le rêve se brise. L’homme qui partageait la vie de l’auteure a disparu. Le futur père, l’amoureux, l’amant merveilleux, s’en est allé rejoindre les étoiles, sans doute frappé par la maladie.

Et là on arrête sa lecture. On se dit que ce n’est pas possible, autant de malheur. On a peut-être mal compris. Mais quand on revient aux poèmes, la vérité est bien là :

Je suis envahie par le désespoir

Je ne sais plus y croire

Viennent ensuite des poèmes remplis de tristesse, de solitude et de manque, très beaux, très émouvants.

Quand on referme le livre, on n’est plus le même. C’est un petit livre, certes, mais qui reflète toute une existence. Le titre, « Le miroir d’une vie », auquel on n’avait tout d’abord pas prêté attention prend subitement tout son sens.

Et on se souvient une nouvelle fois du sourire de la jeune femme, à la bourse aux livres, et on se demande plus que jamais où elle trouve cette énergie vitale. En elle-même, manifestement, et dans les mots qu’elle écrit et qui relèvent d’une démarche cathartique. Quand je disais que ceux qui écrivent le font par nécessité…

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature

28/05/2016

"Le Puma" de Joël Remy

Rencontre intéressante, l’autre jour, au salon du livre de Vresse-sur-Semois, avec Joël Remy, qui m’avait gracieusement offert le livre qu’il venait présenter. Je viens d’en terminer la lecture et je dois dire que je me suis laissé emporter par ce récit qui se situe en Bolivie et au Pérou et dont le réalisme-magique n’est pas sans rappeler celui de Garcia Marquez.

Le thème du livre est celui d’une quête. Quête réelle, puisque la femme du héros, Bernard Desille, a mystérieusement disparu et que celui-ci part à sa recherche jusqu’à l’autre bout du monde, mais quête existentielle aussi puisque ce voyage est avant tout initiatique. En effet, confronté à une autre civilisation où le mystère et le chamanisme ont toujours droit de cité, notre personnage va peu à peu accepter cette autre manière de concevoir l’univers. Il va donc progressivement abandonner son point de vue d’Occidental cartésien pour adopter celui des Incas ou des Indiens de l’Amazone. Sa quête est aussi un voyage au bout de lui-même, car dans cette aventure aux mille rebondissements il va se transformer. Lui qui au début paniquait à la vue du moindre serpent devra faire preuve d’un courage de plus en plus grand, découvrant en lui des qualités dont il ne soupçonnait pas l’existence.

Ce livre peut se lire à plusieurs niveaux. Il y a indéniablement un aspect politique, avec l’armée qui est sur le point de prendre le pouvoir afin d‘établir une dictature et qui n’hésite pas à massacrer les faibles, les indiens en premier. Il y a de la poésie aussi et le lecteur se laisse emporter dans des paysages superbes, sur les routes des Andes ou au cœur des marécages amazoniens. Il y a surtout des relations humaines de qualité, que le héros tisse avec divers personnages qui deviennent des amis intimes et qui l’aident d’une manière exemplaire dans sa recherche. On appréciera les rapports authentiques tissés avec les paysans péruviens, qui n’hésitent pas à ouvrir leur maison à leurs hôtes de passage. Ce roman peut-être lu aussi comme un roman policier car c’est à une véritable enquête que Bernard Desille se livre. Il y a des gens qui le surveillent et le prennent en photo, il y a des enlèvements, du chantage, du cynisme. Mais cet ouvrage est d’abord un roman d’initiation. Le héros traverse des rivières pour accéder à un autre monde. Sans vêtements et nu, couvert d’argile comme les Indiens, il devient différent et renaît à une autre vie, une vie centrée sur l’essentiel, à savoir l’amour qu’il éprouve pour sa compagne.

Mais il y a surtout ce côté magique, qui oblige le lecteur à remettre en question son point de vue occidental sur le monde. Et c’est là qu’intervient le Puma, cet animal mythique qui donne son titre au livre. C’est le Puma qui donnera à Bernard la force de combattre ses ennemis et qui le guidera sur le chemin qui devrait l’amener vers sa femme. Celle-ci, avant de disparaître mystérieusement, lui a d’ailleurs laissé quelques signes qu’il tentera d’interpréter pour la localiser. Quant au Puma, purement imaginaire au départ, il suffit de croire en lui pour qu’il apparaisse réellement, guide éternel sorti tout droit de la mythologie indienne. On n’est pas loin du fantastique dans la dernière partie du livre, mais c’est très beau, très prenant, un peu comme un conte merveilleux.

Je ne vous dirai pas ici si le héros retrouvera ou non sa femme, vous laissant le soin de le découvrir en lisant cet ouvrage, qui vaut franchement le détour.

Notons que l‘auteur, jeune retraité, était instituteur et directeur de plusieurs écoles dans notre belle province du Luxembourg. Il a été aussi bénévole dans une association humanitaire ce qui l’a mené à visiter la Bolivie, où il a puisé son inspiration pour le présent livre.

01:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

24/05/2016

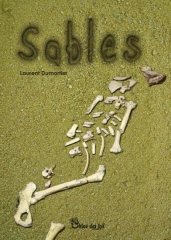

"Sables" de Laurent Dumortier

Dès la première phrase qui est une sorte d’exergue, le ton est donné : « Chaque grain du sablier qui s’écoule est un morceau de vie qui tombe, une chute dans le néant du passé. Le futur est là, sous nos yeux, mais il est irrémédiablement condamné… »

On l’aura compris, les textes que l’on va lire ne brilleront pas par leur optimisme. L’auteur nous dit que la vie (notre vie) nous file irrémédiablement entre les doigts. A peine vécu, le moment présent est déjà du passé et ne nous appartient plus. Quant au futur, inutile de se réjouir, il sera bientôt, lui aussi, du passé. La vie (notre vie) nous apparaît donc comme illusoire. Privés de futur, nous ne sommes déjà plus que du passé avant même d’avoir été.

J’adore ce genre d’approche, qui fait réfléchir tout en nous donnant une gifle pour nous réveiller. Car la littérature, cela me semble aller de soi, n’est pas là pour nous raconter des histoires (dans les deux sens du terme) mais pour nous amener à la conscience. On peut dire que Laurent Dumortier y arrive pleinement car on ne sort pas tout à fait indemne de ses textes.

Ceux-ci sont courts, très courts même, et l’auteur s’en explique au début de son petit recueil. Il ne veut pas, ici, s’embarrasser de la psychologie de ses personnages (sans quoi il aurait écrit un roman) mais nous présenter « un instantané, une photographie d’un événement ». Dès lors, le genre littéraire adopté doit correspondre à ce qu’il veut exprimer. Ses récits voulant aller à l’essentiel, une ou deux pages suffisent amplement pour nous montrer que la mort n’est jamais loin et qu’elle nous guette au tournant.

Le thème du sable (celui du sablier, qui symbolise le temps qui fuit) est le leitmotiv qui traverse toutes ces petites nouvelles, aussi sombres que percutantes. Sable du désert, rose des sables un peu magique, sable avec lequel on fabrique le verre, sables mouvants dans lesquels on s’enfonce désespérément sans espoir d’en ressortir, sable qui envahit l’espace et qui risque de nous étouffer, sable des plaines de jeux où les enfants disparaissent… Tous ces sables sont inquiétants et nous rappellent que notre vie actuelle, que l’on croit bien stable, peut très vite basculer dans l’horreur.

Car certaines des nouvelles de ce recueil sont à la limite du fantastique, ce qui leur donne un petit côté original que personnellement j’ai adoré. Bon, je ne vais pas ici vous donner trop de détails, mais retenez que ce côté fantastique sert surtout à nous montrer que notre vie confortable peut basculer à tout moment. Comme je le disais au début : nous n’avons pas de futur, le temps de nous apercevoir que nous sommes éphémères et déjà nous avons passé.

L’illustration de couverture (merci à France Delhaye !) est en elle-même un résumé du livre, puisqu’elle nous montre un squelette dont les os sont déjà partiellement éparpillés sur un lit de sable. Beau raccourci pour dire que chaque grain de sable qui s’écoule du sablier nous rapproche de l’instant fatal. « Vulnerant omnes, ultima necat » (Toutes blessent, la dernière tue), disaient les anciens Romains en parlant des heures. Voilà une formule que Laurent Dumortier aurait pu faire sienne, assurément.

Bonne lecture, ne traînez plus pour vous procurer ce livre, car le temps presse, je vous assure !

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature

19/05/2016

"Nuageux à couvert" de Marcelle Dumont, aux Editions Chloé des Lys

Nuageux à couvert de Marcelle Dumont

Joli recueil de nouvelles que nous offre là Marcelle Dumont. C’est le premier livre que je lis d’elle mais je n’ai vraiment pas été déçu (pour ceux et celles qui n’auraient pas compris, cette tournure est une litote pour dire que j’ai adoré).

Souvent les lecteurs sont un peu réticents à lire des nouvelles. Ils ont tort, car chaque texte pris isolément est souvent très fort. Sans doute préfèrent-ils les textes plus longs, qui leur permettent de rester avec les mêmes personnages pendant 250 pages. Sur ce point-là, évidemment, on ne peut que leur donner raison et j’avoue que moi-même j’étais tellement pris dans les différentes histoires racontées ici que j’aurais voulu qu’elles se poursuivent. Loin d’être là un défaut, c’est plutôt la preuve d’une grande qualité littéraire.

Ceci dit, à y bien réfléchir, les textes de Marcelle ne sont pas des nouvelles au sens strict. En effet, une nouvelle est généralement courte et sa fin doit être surprenante. Ici, certains textes sont tout de même assez longs et la situation qu’ils décrivent se poursuit jusqu’au bout. Plutôt qu’une fin étonnante, on a plutôt une fin inéluctable, qu’on sentait venir, mais qui du coup plonge le lecteur dans une réflexion existentielle. En effet, les histoires racontées, qui tournent pourtant autour de l’amour et du désir, finissent quasi toutes de manière dramatique. Non pas qu’il y ait des crimes (à vrai dire, il y en a un, mais chut, je ne veux rien révéler) mais plutôt une sorte de destin auquel les personnages n’échappent pas. Pourtant, on n’est pas ici dans la tragédie grecque, avec des dieux qui se jouent des hommes et de leur « ubris », de leur orgueil. Non, on a plutôt des personnages qui recherchent l’amour à tout prix, pour différentes raisons, et qui du coup se retrouvent dans une relation de couple peu satisfaisante. Quelque part, ils sont donc responsables de la situation dans laquelle ils se sont mis. Pourtant, Marcelle Dumont ne les condamne pas. On dirait plutôt qu’elle voudrait les voir réagir, prendre enfin leur vie en main et retrouver leur liberté. Mais les pauvres n’y arrivent pas, car les hommes (ou plutôt les femmes, car ce sont surtout elles les héroïnes) sont faibles.

Différents cas de couples mal assortis sont envisagés (ce qui donne au recueil une unité certaine et il suffit de suivre ce fil rouge pour passer d’un texte à l’autre). Il y a la petite bourgeoise hautaine, fière de sa beauté, dont la mère repousse tous les prétendants car ils ne sont jamais assez bien pour elle et qui finira vielle fille. Il y a celle qui veut fuir sa mère à tout prix et qui pour cela épouse le premier venu. Il y a celle qui rêve de voit enfin mourir ce mari mal aimé qui végète maintenant dans un lit, quasi inconscient. Il y a la petite employée qui passe son temps de midi avec un collègue bien sympathique, mais qui se rend compte un jour qu’elle est sur une pente dangereuse. Il y a les amoureux de la Grande Guerre, qui ne peuvent que s’écrire des lettres de plus en plus tendres. Pourtant le beau Poilu restera dans sa tranchée et en reviendra pas. Il y a deux marchands de glace italiens qui se battent pour les beaux yeux d’une demoiselle un peu provocante. Il y a celle qui a épousé un artiste un peu fou, avec qui la vie est tout simplement impossible, mais qu’elle aime et qu’elle aimera toujours, même quand le couple se sera défait. Il y a Christine, qui sombre peu à peu dans la folie (un cas d’Alzheimer ?) au décès de son mari. Ce texte est beau et poignant, car la décrépitude de l’héroïne est décrite par petites touches, ce qui prouve que Marcelle Dumont sait raconter une histoire. Tout est vu en fait par les yeux naïfs et incrédules de Christine, qui ne comprend plus rien au monde qui l’entoure et qui perd peu à peu la mémoire. Il y a enfin la petite tenancière d’une pompe à essence qui finit par prendre un amant pour échapper à sa vie morne.

Dans tous les cas, donc, les femmes de ces histoires avaient misé sur l’amour et elles se retrouvent malheureuses et prises au piège. Marcelle Dumont semble donc vouloir nous donner une leçon de lucidité. Ne rêvez pas, ne comptez pas sur les autres et encore moins sur le prince charmant. Trouvez plutôt assez de force en vous pour vous assumer.

Le style est très classique, très beau et se lit sans difficulté aucune. Les mots et les phrases coulent comme une rivière et le lecteur se laisse emporter par ce flot continu. C’est vraiment là un beau recueil.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature

17/05/2016

Edmée de Xhavée, "Villa Philadephie", Editions Chloé des Lys

Je l’avais commandé.

Il m’est parvenu, je l’ai lu, il m’a plu.

Lui, c’est le dernier livre d’Edmée De Xhavée, « Villa Philadelphie ». Il s’agit d’un récit où tout se dédouble, mais où le semblable est finalement différent. C’est l’histoire de deux sœurs qui se marient et à qui leurs parents ont acheté deux maisons jumelles, afin que même adultes elles ne soient pas séparées. Le jardin et la véranda sont même communs, ce qui facilite les échanges. Dans ce jardin, se dresse une nymphe de pierre toute moussue, statue unique qui symbolise le destin de la femme (amour et désir). Et en effet, chacune des sœurs, sortant de l’adolescence, va devoir choisir son destin de femme. Le lecteur va vite se rendre compte que leurs chemins vont être très différents. Le désir des leurs parents de les réunir sous un même toit est donc une illusion. Ce sont eux qui se sont imaginé qu’elles étaient semblables, mais il n’en était rien. Rosalie est énergique, pleine de vie et a épousé un homme qui l’adore. Eveline est plus effacée, plus terne, et on la remarque moins. Il faut dire que depuis sa petite enfance, elle est dominée par son aînée car celle-ci a besoin d’attirer l’attention sur elle. Aimée, la mère, rentrera dans son jeu sans même le remarquer et complimentera toujours son aînée au détriment de la cadette. Rien d’étonnant que celle-ci devienne plus effacée et épouse un homme sans relief qui ne se marie que par convention et non par amour.

La dualité, cependant, continue en apparence. Mariages, fausses couches, premières naissances, les deux sœurs semblent connaître la même vie. Sauf que la première resplendit et que l’autre est terne, sauf que l’une est aimée et que l’autre n’est même pas désirée. Et c’est là que tout bascule. Se rendant compte de l’échec de son mariage, Eveline cherchera en elle-même le sens de son existence. Elle puisera sa force dans son amour de mère et dans sa richesse intérieure. Du coup, petit à petit elle va se transformer jusqu’à finir par rayonner. Les étranges broderies qu’elle réalisait adolescente, ternes d’un côté et exubérantes de couleurs de l’autre (toujours ce thème de la dualité, donc) préfiguraient déjà cette évolution.

Mais tandis qu’Eveline tire son bonheur d’elle-même, sa sœur Rosalie continue à avoir besoin du regard des autres (celui de son mari, mais surtout celui de sa mère) pour exister. Elle brille, certes, mais à travers leurs yeux.

La vie avance et Edmée De Xhavée fait défiler les années devant nos yeux. Le roman commence en 1920 et se termine au début des années soixante. Par petites touches, l’auteur nous fait découvrir la vie aisée de la bourgeoisie de Verviers, enrichie par le commerce de la laine, puis c’est la guerre, qui emportera le mari de Rosalie, et enfin le lent déclin de la cité lainière. Derrière le destin des héros, on peut donc lire en filigrane celui de toute une région.

L’écart entre les deux sœurs s’est maintenant creusé à un point tel qu’elles sont devenues bien différentes. Alors qu’Eveline a toujours son mari, son fils Paul et une fille qui est née sur le tard, Roseline est veuve et vit seule avec son grand fils, qui tout doucement regarde ailleurs. N’ayant plus personne pour l’admirer et la mettre sans cesse en valeur (Aimée, la mère, vient de décéder) elle sombre tout doucement dans une sorte de folie, accusant même sa sœur cadette des pires crimes. Vieillissante, l’image que son miroir lui renvoie est désormais celle d’une femme décrépite et laide (toujours ce thème du double, où le même est finalement différent de ce que l’on croyait).

Les enfants se marient et quittent la maison. Eveline se rend compte qu’elle ne peut plus rester là, entre sa sœur en pleine décrépitude et qui ne lui adresse même plus la parole et son mari plus que terne et qui ne s’intéresse qu’à sa collection de papillons. Elle décide donc de prendre définitivement sa vie en main et de partir. La villa sera vendue et détruite. Seule subsistera la nymphe dans le jardin. Faite en pierre, elle était finalement la seule à devoir être immuable et éternelle.

C’est donc un beau roman qu’Edmée De Xhavée nous offre là. Comme d’autres l’ont déjà écrit ailleurs, on sent en elle une grande aisance à analyser l’âme féminine et le moindre regard ou la moindre parole de ses héroïnes est toujours finement décortiqué. Le lecteur découvre ainsi, par petites touches, leurs aspirations et leurs déceptions, leurs désirs et leurs regrets. J’ai particulièrement apprécié le lent continuum qui nous montre le cheminement de chacune des deux sœurs et qui fait que finalement la situation s’inverse. C’est Eveline la timide et l’effacée qui finira par rayonner et par prendre sa vie en main tandis que celle que l’on croyait brillante et qui n’était finalement que superficielle, sombrera perdue dans sa propre médiocrité.

Derrière tout cela, il y a l’amour. Certes Rosalie était aimée de son mari comme de sa mère (tandis qu’Eveline l’était beaucoup moins), mais en femme égoïste elle s’est nourrie de cet amour et n’a rien donné en retour. Une fois les êtres qui l’admiraient disparus, elle s’est retrouvée pour la première fois face à elle-même et ne l’a pas supporté. Eveline au contraire avait de l’amour en elle et même si elle en a moins reçu, elle a su se construire à partir de ses rêves et de ses aspirations. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’à la fin du roman elle quitte la villa Philadephie pour commencer une nouvelle vie pleine d’espoir à l’étranger.

En conclusion, je recommande vivement ce livre bien écrit, au style agréable, à tous ceux qui aiment l’analyse de l’âme humaine. J’ai pris un réel plaisir à le lire.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature

13/05/2016

Manque de temps

J'ai peu de temps, ces jours-ci et je suis occupé de tous côtés : le boulot, le potager et des salons du livre.

Lors de ces derniers, on croise peu le public mais on fait des rencontres étonnantes avec d'autres auteurs. J'ai donc lu leurs livres et en ai fait un petit commentaire sur ma page Facebook. Ben oui, je n'aime pas Facebook, qui contient tout et n'importe quoi (et où il y a rarement de grands articles de fond comme on en trouve sur les blogs) mais je m'y suis mis pour être visible comme auteur débutant car il paraît que c'est là que tout se passe. Bon, ne soyons pas naïfs non plus et comme disait je ne sais plus qui, "Avoir beaucoup d'amis sur Facebook, c'est un peu comme être riche au Monopoly".

Bref, tout ça pour dire que je me suis amusé ces derniers jours à rédiger quelques critiques de livres, ceux des auteurs rencontrés ou ceux qui sont édités comme moi chez Chloé des Lys (articles publiés dans ce cas sur le blog de l'éditeur). A chaque fois, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la qualité des recueils. Comme quoi, on peut découvrir quelques perles chez les petits éditeurs et il n'est pas mauvais de sortir des sentiers battus.

Bref, ayant peu de temps à consacrer à Marche romane, je vais publier ici dans les jours qui viennent les quelques critiques dont je viens de parler.

00:00 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (16)

06/05/2016

Chaperon rouge sang

Au coin d’un bois j’ai rencontré le petit Chaperon rouge qui pleurait. Assise sur une souche, la pauvrette semblait désespérée.

– Qu’y a-t-il, petite, qui te bouleverse à ce point ?

– Un chasseur a tué le loup, le grand loup gris qui hantait ces parages.

– C’est peut-être une bonne chose, non ? Un loup, c’est méchant…

– Non, celui-là je le connaissais. On parlait souvent ensemble et je lui offrais des galettes de mon panier, celles que ma mère cuisait pour ma mère-grand.

– je vois, ce loup était ton ami. Peut-être au fond de toi l’aimais-tu ? Tu n’aurais pas été un peu amoureuse ?

– Non, mais je l’aimais bien. Parfois on se roulait sur l’herbe et j’aimais sentir ses poils contre la peau de mon visage.

– C’est ce que disais, tu étais un peu amoureuse.

– Mais non. Pourtant j’adorais quand il me léchait la figure et qu’il descendait dans le cou. J’avais des frissons partout.

– Bon, je ne vais pas insister, mais…

– J’aimais aussi quand il soulevait ma jupe et qu’il mettait sa tête sur mes cuisses nues.

– Tu vois ? Tu l’aimais, c’est tout.

– Mais non, je te dis. L’amour c’est autre chose. L’amour c’est un chevalier qui arrive sur son cheval blanc et qui t’emporte au paradis. Lui, c’était un loup. Mais quand il avait mangé deux ou trois galettes et qu’il m’embrassait, j’adorais.

– Parce qu’en plus il t’embrassait ?

– Bien sûr, qu’est-ce que tu crois ? Je suis une grande fille, déjà. Et bientôt je serai une femme.

– Certes. Mais quand même, un loup… Qu’aurait dit ta mère si elle avait su cela ?

– Elle m’aurait dit de prendre un autre chemin, celui des aiguilles, par exemple. Et d’éviter le loup

– Et toi, qu’aurais-tu fait ?

– Je ne l’aurais pas écoutée, bien sûr ! J’aurais pris l’autre chemin et j’aurais offert toutes les galettes à mon ami le loup.

– Je vois. Et que vas-tu faire, maintenant que le grand loup gris, ton ami, est mort ?

– Je ne sais pas. Je ne vois plus trop l’intérêt d’aller chez ma mère-grand. Elle est vieille et n’entend presque plus rien. Mon ami le loup, lui, avait de grandes oreilles et je pouvais lui confier tous mes chagrins.

– Tu as des chagrins à ton âge ? Quel genre de chagrins ?

– Bien sûr ! Pourquoi n’aurais-je pas le droit d’avoir des chagrins ?

– Je ne sais pas. Je croyais que c’était réservé aux grandes personnes.

– Bien sûr que non !

– Et quel genre de chagrin avais-tu ?

– J’aurais voulu passer toutes mes journées et toutes mes nuits avec mon ami le loup. J’aurais tellement aimé sa chaleur quand il se serait blotti contre moi.

– Oui, je comprends. Tu dois terriblement en vouloir à ce chasseur…

– Si je le croise, je le tue.

– Et comment t’y prendras –tu ?

– Je ne sais pas. Encore que… Tu sais, je suis une femme ou c’est tout comme. Il suffit de faire un peu de charme et il va déposer son fusil pour m’embrasser. A ce moment-là, je n’ai plus qu’à prendre le fusil.

– Diable ! Tu ferais cela ?

– Et pourquoi pas ? Il a bien tué mon ami le loup !

– Oui, c’est ce que je disais. Tu devais être amoureuse.

01:25 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature

01/05/2016

Contestation

Il y aura toujours quelque part un homme debout

Un homme qui dira non et qui fera trembler tous les gouvernements

Il y aura toujours quelque part des peuples qui se révolteront

Des peuples qui refuseront de se soumettre

Il y aura toujours certes des prisons pour enfermer les contestataires

Des prisons pour tenter de les faire taire

Mais il y aura toujours aussi des livres et des écrits pour dénoncer et pousser à la révolte

Des livres et des écrits pour faire réfléchir et pour dire non

Tant qu’il y aura de tels livres, tout espoir restera permis

02:01 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature

20/04/2016

Aube

Il était là, le vivace et le bel aujourd’hui du poète.

Il était là dans cette frondaison émergeant de la brume matinale de mes rêves.

O toi, l’arbre, qui portait tous les printemps du monde,

Je te salue.

J’ai quitté le chemin, je me suis approché et j’ai caressé ton écorce,

Cette peau rugueuse avec laquelle tu avais franchi tant de siècles.

C’est à ce moment, quand le brouillard s’est levé,

Que j’ai su que nous nous comprenions,

Comme deux êtres frères issus de la grande création.

Car un arbre n’est-il pas vivant lui aussi,

Au même titre que moi ?

Ne vit-il pas lui aussi au rythme des saisons

Et ne finit-il pas par mourir quand sa tâche est accomplie,

Après avoir proclamé toute la beauté du monde ?

Merci à toi, mon frère, d’avoir égaillé ma journée.

Merci d’avoir été là, sur mon chemin,

Pour me faire comprendre que le printemps était de retour dans ma vie.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature

18/04/2016

Au-dessous du volcan

D'après BMFTV

Ce volcan me fascine parce qu’il renvoie à ma lecture d’Au-dessous du volcan de l’écrivain Malcolm Lowry. On y retrouve, derrière une histoire d’amour impossible, un consul britannique perdu au cœur du Mexique et qui sombre dans l’alcool. Cependant cet alcoolisme, on l’aura compris, n’est pas d’ordre médical, mais existentiel. C’est à cause de son impossibilité à vivre que le consul se réfugie dans l’alcool, dans une sorte d’autodestruction qui va le conduire à sa perte après s’être confronté à tous ses démons intérieurs. Sa femme aura beau venir le chercher, il préférera rester dans son enfer, tout cela sous le somptueux volcan Popocatepetl, lequel vient donc d’entrer en éruption aujourd’hui…

23:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : litterature

13/04/2016

Avec le temps.

Avec le temps va tout s'en va

L'autre qu'on adorait qu'on cherchait sous la pluie

L'autre qu'on devinait au détour d'un regard

Entre les mots entre les lign's et sous le fard

D'un serment maquillé qui s'en va fair' sa nuit

Avec le temps tout s'évanouit

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : leo ferré

09/04/2016

Départs

Il était né au milieu de la mer

Sur une île de granite rose recouverte de genêts jaunes.

Parfois il prenait un bateau ivre pour partir au bout de ses rêves

Et affronter sa peur et tous ses démons intérieurs.

Il partait sous un ciel bleu quand le vent était fort

Et naviguait des jours durant

Se laissant bercer par l’océan, ses vagues et son chant.

Quand il avait dépassé tous les horizons

Et que ses voiles s’étaient perdues dans la nuit du temps

Il mettait le cap sur son île.

Dans les petits matins blafards celle-ci surgissait soudain de la brume,

Masse de granite rose surmontée de genêts jaunes.

Alors il accostait lentement et laissait sur le sable humide

Son bateau échoué, ses rêves et tous ses espoirs.

00:45 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature

06/04/2016

Les saisons

Donnez-moi toutes les saveurs du printemps,

Donnez-moi les giboulées de mars et ses bises glaciales,

Donnez-moi les tendres fleurs et les vertes prairies,

Donnez-moi le premier vent du Sud et son souffle amical,

Donnez-moi des rivières gonflées par toutes les pluies d’avril.

Donnez-moi l’été et les moissons de juillet,

Donnez-moi les orages et leurs cieux déchirés,

Donnez-moi la chaleur étouffante des plaines du Languedoc,

Donnez-moi la Provence et toutes ses cigales,

Donnez-moi les récoltes généreuses du mois d’août finissant.

Donnez-moi l’automne et l’ivresse des vendanges,

Donnez-moi la Normandie et ses vergers croulant de fruits,

Donnez-moi les équinoxes de septembre,

Donnez-moi les tempêtes à la pointe de Bretagne,

Donnez-moi les premières gelées et les brouillards de novembre.

Donnez-moi janvier perdu dans sa longue nuit,

Donnez-moi le silence des paysages tout blancs,

Donnez-moi la pluie, donnez-moi le vent,

Donnez-moi mille soirées pour lire au coin du feu,

Donnez-moi l’hiver, quand tout espoir s’est retiré.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature

04/04/2016

Printemps

Aujourd’hui, j’ai marché au milieu du printemps.

Les hauts fûts noirs forestiers étaient encore perdus dans l’hiver, mais à leurs pieds les jeunes arbres rivalisaient de feuilles et de bourgeons. La jeunesse insouciante dit toujours la vie mieux que personne…

Il faisait chaud, incroyablement chaud, pour la première fois depuis les équinoxes de septembre.

Dans une prairie, un cheval fou s’est roulé dans l’herbe et la poussière, ivre de bonheur. Il savait, le bougre, que l’avenir lui appartenait puisque la grande nuit reculait pas à pas, la grande nuit du froid et de la mort.

Point d’oiseaux encore pour s’étonner de la nouvelle douceur, mais quelques insectes furtifs et tenaces qui déjà cherchaient l’emplacement d’un nid éventuel. Ainsi va la nature, inépuisable et optimiste, toujours à recréer la vie, la vie changeante et mouvante en éternel recommencement.

Aujourd’hui, j’ai marché dans tous les printemps et j’en ai presque oublié les souvenirs anciens de mes amours perdues.

Sans doute toi aussi marches-tu quelque part, remplie de bonheur et oublieuse des vieux hivers. Sans doute toi aussi as-tu compris que la vie est changeante et mouvante et que les lendemains seront forcément différents.

Seuls les hauts fûts noirs sont restés dans l’hiver et ne sont pas près d’en sortir.

Photo personnelle 03.04.16

00:09 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature

31/03/2016

De la disparition de la ruralité

Une interview de Pierre Bergounioux :

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : bergounioux, littérature

29/03/2016

Attentats. Aucune réaction du monde musulman ?

Très intéressant article où l'auteur (un citoyen belge qui travaille à Bruxelles et vit sous la menace permanente de nouveaux attentats), se pose la même question que moi : pourquoi les musulmans ne descendent-ils pas en masse dans la rue, dans une sorte de grande marche blanche, pour dénoncer les actions néfastes que certains d'entre eux commettent au nom de leur religion? Pourquoi ne disent-ils pas clairement qu'ils n'approuvent pas ?

Personnellement, je ne me gêne pas pour critiquer mon clan quand je ne suis pas d'accord avec certaines de ses actions. Je l'ai encore fait dans l'article précédent en dénonçant l'attitude ambiguë de l'Occident qui dans un premier temps a soutenu d'une manière ou d'une autre le djihadisme dans l'espoir de renverser le régime syrien. Je suis le premier à dire que c'était une attitude scandaleuse dont nous payons aujourd'hui les pots cassés.

Alors ce ne serait pas mal, en effet, si les musulmans qui vivent parmi nous s'insurgeaient un peu plus ouvertement contre les derniers attentats qui viennent d'avoir lieu.

Bon, vous me direz que je ne suis pas non plus descendu dans la rue pour critiquer la politique internationale de nos dirigeants. C'est vrai. Sauf que là je risquais de me retrouver quasi tout seul.

Lire l'article ici.

00:05 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (18)

27/03/2016

Attentats

Sur la cause profonde des attentats...

Enfin quelqu'un qui se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, le ministre belge Didier Reynders se félicitait de voir des jeunes partir combattre en Syrie. Il espérait simplement (j''ai entendu qu'il le disait lors d'une interview à la radio) qu'ils étaient du "bon côté", autrement dit avec les djihadistes contre Bachar el Assad. L'Occident a donc bien financé tous ces "rebelles" dans l'espoir de faire tomber le régime syrien. Celui-ci n'était certes pas un exemple de démocratie, mais il avait l'avantage d'être laïc et de faire vivre ensemble dans la paix et la concorde des peuples de religions différentes. On voit où on en est aujourd'hui. si le régime de Bachar était tombé, le drapeau noir de l'EI flotterait sur Damas.

N'arrivant pas à renverser le régime, l'Occident a changé de politique et a fait semblant d'aller bombarder l'EI. Le but était en fait de s'implanter militairement dans la région. Une fois on se sert de ces terroristes (comme par exemple pour renverser Kadhafi), une autre fois on prend prétexte de leur présence pour protéger le gouvernement légal (comme la France l'a fait au Mali où elle a retrouvé en face d'elle ses anciens alliés djihadistes de Libye).

Lors des négociations de Genève, tout le monde continue à dire que Bachar est le problème et qu'il doit partir. Et qui mettrait-on à sa place ? Des "opposants modérés" ? Mais ceux-ci n'existent tout simplement pas. Tous ces combattants mercenaires sont tous liés de près ou de loin à Al Quaïda et au djihadisme et revendiquent un islam pur et dur basé sur la charia. Alors remplacer Bachar pour imposer la charia me semble être une bien piètre victoire pour la démocratie.

En attendant, comme l'Occident s'est officiellement retourné contre les djihadistes (mais toujours avec l'espoir de prendre leur place en Syrie, de conserver les territoires qu'ils occupent et finalement de détruire la régime syrien), ceux-ci viennent commettre des attentats chez nous. Des innocents paient donc de leur vie la politique ultra-libérale de nos dirigeants, qui ne recherchent évidemment pas le bonheur du peuple syrien mais qui visent plutôt les richesses du sous-sol de ce pays. Et puis il faut ouvrir de nouveaux marchés, pour vendre nos produits de consommation.

Vous me direz que le djihad se serait bien développé sans cette aide de l'Occident. Sans doute, car l'Arabie le finance. Mais justement, pourquoi continue-t-on à entretenir de bonnes relations avec cet Etat ?

Vous trouverez ici un article qui va dans le même sens.

Bruxelles, crédit photo : REUTERS

00:46 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (8)

20/03/2016

Chemin forestier

Il est, au fond des bois, des chemins mystérieux que personne n’ose emprunter.

On dit que ce sont des chemins qui mènent au bout des rêves,

Mais on dit tant de choses…

On dit aussi que les rares téméraires à s’y être aventurés ne sont jamais revenus.

Il est des forêts pleines de mystères où vivent librement des animaux sauvages.

Ce doit être cela le rêve : être libre, s’aventurer dans des sentiers inconnus, et s’y perdre à jamais.

Je regarde celui-ci, qui s’enfonce noir dans les fougères rousses

Et qui disparaît là-bas, entre deux grands chênes.

Quelques oiseaux chantent, tels des sirènes

Et les branches souples des arbres s‘agitent lentement au vent,

Comme le fait le doux roulis de la mer.

Vais-je me perdre dans cette immensité verte d’où émergent quelques rochers tranchants ?

Saurai-je éviter ces récifs, moi qui ne sais même pas naviguer ?

Mais les sirènes sont les plus fortes et déjà je m’avance, rêvant à des nudités blanches étendues dans le sous-bois moussu.

Il fait plus frais ici et de la terre monte une senteur troublante et qui fascine.

Odeur des feuilles mortes d’un vieil automne, parfum des genets en fleurs, ou effluve de résine d’un bosquet de pins.

Un oiseau a lancé son cri d’alarme devant l’intrus qui s’avance.

Tout est maintenant silencieux.

Je suis passé entre les deux grands chênes

Et suis entré dans la forêt profonde.

Photo personnelle

00:23 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature

18/03/2016

Les passantes (à toutes les femmes croisées et qui nous ont fait rêver)

- 1re strophe

- Je veux dédier ce poème

- À toutes les femmes qu'on aime

- Pendant quelques instants secrets

- À celles qu'on connaît à peine

- Qu'un destin différent entraîne

- Et qu'on ne retrouve jamais

- 2e strophe

- A celle qu’on voit apparaître

- Une seconde à sa fenêtre

- Et qui, preste, s’évanouit

- Mais dont la svelte silhouette

- Est si gracieuse et fluette

- Qu’on en demeure épanoui

- 3e strophe

- A la compagne de voyage

- Dont les yeux, charmant paysage

- Font paraître court le chemin

- Qu’on est seul, peut-être, à comprendre

- Et qu’on laisse pourtant descendre

- Sans avoir effleuré sa main

- 4e strophe (non présente dans la chanson)

- A la fine et souple valseuse

- Qui vous sembla triste et nerveuse

- Par une nuit de carnaval

- Qui voulut rester inconnue

- Et qui n’est jamais revenue

- Tournoyer dans un autre bal

- 5e strophe

- A celles qui sont déjà prises

- Et qui, vivant des heures grises

- Près d’un être trop différent

- Vous ont, inutile folie,

- Laissé voir la mélancolie

- D’un avenir désespérant

- 6e strophe (non présente dans la chanson)

- A ces timides amoureuses

- Qui restèrent silencieuses

- Et portent encor votre deuil

- A celles qui s’en sont allées

- Loin de vous, tristes esseulées

- Victimes d’un stupide orgueil

- 7e strophe

- Chères images aperçues

- Espérances d’un jour déçues

- Vous serez dans l’oubli demain

- Pour peu que le bonheur survienne

- Il est rare qu’on se souvienne

- Des épisodes du chemin

- 8e strophe

- Mais si l’on a manqué sa vie

- On songe avec un peu d’envie

- A tous ces bonheurs entrevus

- Aux baisers qu’on n’osa pas prendre

- Aux coeurs qui doivent vous attendre

- Aux yeux qu’on n’a jamais revus

- 9e strophe

- Alors, aux soirs de lassitude

- Tout en peuplant sa solitude

- Des fantômes du souvenir

- On pleure les lèvres absentes

- De toutes ces belles passantes

- Que l’on n’a pas su retenir

Il manque deux strophes du poème dans la chanson de Brassens. On peut les retrouver ici dans la traduction en italien de Fabrizio de André :

00:20 | Lien permanent | Commentaires (7)

09/03/2016

"Le temps de l'errance"

J’en avais parlé précédemment, mais maintenant il est là. Je veux parler de mon deuxième livre, qui vient officiellement de sortir fin février. Il s’agit d’un recueil de poésie, cette fois, genre qui semble effrayer les quelques personnes autour de moi à qui j’en ai parlé. Je crois que le public a une conception erronée de la poésie, qu’il voit comme des textes rimés qui ne riment à rien justement. Les gens semblent croire que l’auteur s’est forcé pour trouver des mots qui ont la même terminaison mais que dans le fond son texte n’exprime pas grand-chose. Si c’était le cas, ils auraient raison, mais il n’en est rien. Point de rimes chez moi, ni d’assonances, mais des mots qui viennent du plus profond de l’être et qui peuvent dire la douleur et la nostalgie, mais aussi l’émerveillement devant la beauté du monde. Alors que le roman raconte une histoire qu’il déroule de manière chronologique, la poésie, elle, dit l’instant. C’est le ressenti du poète à un moment donné qui se retrouve sur le papier. Rien de narcissique non plus dans ma démarche, rassurez-vous. Chacun, je crois, devrait pouvoir se reconnaître dans le contenu de ces vers libres (et de nombreuses pages sont même en prose) qui veulent faire passer des impressions et des émotions.

Pour les curieux, c’est ici, sur le site des éditions Chloé des Lys.

00:05 Publié dans Littérature, Poésie | Lien permanent | Commentaires (26) | Tags : littérature, le temps de l'errance

07/03/2016

L'enterrement (fin)

Ils se remirent donc en route et atteignirent le sommet vers dix-huit heures, quand la nuit commençait à tomber. Il n’y avait rien, ici, tout était désert. On ne voyait que des montagnes enneigées et dénudées à perte de vue et il n’y avait aucun bois pour s’abriter du vent qui recommençait à souffler. Que faire ? Avec les branches de sapin qu’on avait emportées dans le chariot on fit un dernier feu et on mangea le reste du jambon. Il n’y avait plus de pain. Pour le cheval, il n’y avait plus d’avoine non plus et impossible de dégager une épaisseur de neige d’un mètre pour essayer de trouver une pauvre herbe rabougrie. Il allait falloir continuer si on ne voulait pas mourir de faim et de froid. Norbert s’inquiétait beaucoup pour la jument, mais Marie n’allait pas très bien non plus. Heureusement, on entamait la descente et sur ce versant la neige semblait moins dense. Vers minuit, cependant, ils se retrouvèrent devant une congère. Le chemin était encaissé à cet endroit et la neige s’y était amoncelée. Il fallut dégager à la pelle pour que le chariot pût passer. Norbert était épuisé et plus il était fatigué, plus il s’énervait et criait. Tout ça à cause de ce fichu beau-père qui aurait quand même bien pu mourir en été ! On n’arriverait jamais à temps ! Pour sûr que la messe serait à peine dite et le cercueil à peine déposé dans la tombe que les trois frères allaient se partager le magot. Fichue neige et fichu pays !

Une fois la congère franchie, ils continuèrent la descente, le cheval devant, tirant tant qu’il pouvait dans la neige, bien qu’il eût l’estomac vide, Nobert à ses côtés, qui l’injuriait copieusement, et Marie recroquevillée dans le chariot, qui claquait des dents et qui pleurait doucement. Au petit matin, ils arrivèrent près d’une habitation. Au moins ils étaient sauvés. Ils frappèrent à la porte de Théophile, qu’ils connaissaient bien, car il était du même village que Marie. Il les fit entrer tout de suite. Le problème, c’était le cheval. La pauvre bête n’en pouvait plus. Exténuée, mourant de faim, elle penchait la tête comme si elle allait elle aussi rendre l’âme. Impossible pourtant d’aller la conduire dans l’écurie. La couche de neige était si épaisse qu’il était impossible d’en ouvrir la porte. Alors on ne fit ni une ni deux (après tout, entre paysans on se comprend) : on la fit entrer dans la cuisine où on l’attacha à la grande pompe à eau qui était près de l’évier. On lui donna de l’avoine dont elle se régala, puis on alla se réchauffer auprès du feu qui crépitait dans la cheminée. Théophile offrit une eau de vie de prune qu’il avait confectionnée lui-même. Inutile de dire qu’après deux verres, nos deux voyageurs tombèrent endormis dans les fauteuils. Vers midi, ils se réveillèrent. Leur hôte leur avait préparé une omelette géante avec des lardons. Comment refuser une telle hospitalité ? De toute façon, il était trop tard pour l’enterrement, qui était certainement terminé maintenant. Ceux qui avaient assisté à la cérémonie devaient être eux aussi en train de manger et de déguster jambons et pâtés, tout cela prélevé sur l’héritage évidemment ! Tant qu’à faire d’arriver en retard, mieux valait se restaurer et reprendre des forces. On discuta, on trinqua avec le vin de la vigne, puis on reprit de l’omelette, qu’on dégustait avec de grandes tranches de pain blanc. Après le repas, Théophile offrit du café avec un morceau de gâteau. D’où est-ce qu’il sortait cela, c’était un grand mystère... Puis on but encore quelques verres d’alcool de prune, pour la route. Seule Marie resta sobre, assise dans son coin, pensive et triste. Vers quinze heures, on reprit le chemin. On tira la jument hors de la cuisine et on attela le chariot. Il ne restait à parcourir que dix kilomètres en terrain plat et la neige commençait à fondre. Il aurait pu mourir un jour ou deux plus tard, le beau-père, cela aurait été quand même plus simple ! Théophile embrassa Marie et la prit affectueusement dans ses bras, tout en lui souhaitant bon courage, puis Norbert héla la jument e ton se mit en route.

Quand ils arrivèrent enfin près de la ferme, tout était calme et on ne remarquait rien d’anormal. Pour tout dire, il n’y avait aucune activité. Curieux. L’enterrement ayant eu lieu à dix heures du matin, toute la parenté aurait-elle déjà quitté les lieux ? Ce n’était pas possible, certains avaient dû venir de loin, eux aussi, et ils ne devraient logiquement repartir que demain, après avoir logé sur place. A moins que la belle-mère n’eût organisé le déjeuner pour les invités dans la salle paroissiale… Oui, c’était sans doute cela, ils devaient tous être là-bas. Marie et Norbert regardèrent la maison. Comme tout semblait triste et vide, subitement. Dans l’étable, une vache beugla longuement. Sans doute n’avait-elle pas reçu sa ration de foin quotidienne ou peut-être même que personne n’était venu la traire ce matin. On peut comprendre, les jours d’enterrement, plus rien n’est respecté. Norbert détacha le cheval et le conduisit à l’écurie. Marie le suivit en se frottant les yeux avec son mouchoir. Elle attendit que son mari eût terminé de donner à manger à la jument car elle ne se sentait pas la force d’entrer seule dans le corps du logis. Elle savait que la première chose qu’elle verrait, en ouvrant la porte, ce serait le fauteuil vide de son père, près de la cheminée. Il ne serait plus là, comme autrefois, à l’accueillir avec son grand sourire, chaque fois qu’il la voyait. Elle se rendait compte subitement qu’elle avait été la préférée de ses enfants, sans doute parce qu’elle était la seule fille. Elle se rendait compte aussi à quel point ils avaient été complices dans le passé. Evidemment, depuis qu’elle était mariée et qu’elle habitait loin, ils ne se voyaient plus que deux ou trois fois par an. Pourquoi n’était-elle pas venue plus souvent le saluer ? Malgré elle, des larmes emplissaient ses yeux et elle avait beau les essuyer, elles revenaient sans cesse. Norbert, tout occupé avec le cheval, la regardait à la dérobée, un peu agacé par tant de sensiblerie. Ben oui, quoi, le beau-père était mort, mais il avait son âge aussi. Beaucoup n’arrivaient pas à soixante-quinze ans. Certes, il aurait encore pu vivre dix ans, vingt, même, mais c’était comme cela, la vie décidait pour nous.

Ils quittèrent l’écurie et se retrouvèrent dehors. Il faisait de nouveau froid et on sentait que la neige avait cessé de fondre. Elle allait tenir plusieurs jours, la garce, ce qui ne faciliterait pas le chemin du retour. En attendant, il fallait bien se décider à entrer. S’il n’y avait personne, ils iraient directement jusqu’à la salle paroissiale, derrière l’église. Norbert secoua ses grosses chaussures contre le seuil et ouvrit la porte, suivi par Marie, toute tremblante d’émotion. Incroyable ! Dans le fauteuil près de la cheminée, le père était là, tranquillement assis. En entendant le bruit de la porte, il ouvrit des yeux étonnés, puis, reconnaissant sa fille, il sourit largement et se leva lentement, en s‘appuyant sur l’accoudoir. Norbert eut à peine le temps de retenir Marie, qui venait de s’évanouir.

On la transporta dans le fauteuil où elle revint à elle après une minute. Puis il fallut bien s’expliquer et justifier cette visite inhabituelle. On avait appris pour l’accident, la chute sur le seuil, la commotion, alors oui, on était venus parce qu’on était inquiets. Par ce temps, oui… C’était Pierre, le fils de la ferme de l’Almoine, qui était passé à la maison et qui avait raconté que cela semblait grave. Non, on n’avait pas hésité malgré la neige. Après tout, en hiver, on n’avait pas grand-chose à faire dans une ferme. Et en été on n’avait jamais le temps, alors, voilà… On s’était dit qu’une petite visite ferait plaisir. Comment ? Est-ce qu’ils n’avaient pas eu froid en route ? Oh non, tout s’était bien passé. Ils avaient le chariot et Marie était bien emmitouflée sous les couvertures. Et le passage des cols ? Non, sans problème. Oh, il y avait bien eu un peu plus de neige au sommet, mais il leur en aurait fallu davantage pour les arrêter. La preuve, ils étaient ici.

Puis Mélanie, la mère de Marie entra, un peu crispée car elle ne savait pas ce qu’ils avaient bien pu dire à son vieillard de mari, mais quand elle comprit que celui-ci n’avait rien deviné sur le motif réel de leur visite, elle parut rassurée. Elle expliqua qu’elle se chargeait provisoirement de nourrir les bêtes et de traire les vaches, afin que le malade se reposât un peu. Mais celui-ci grogna et jura ses grands dieux que demain ou mercredi au plus tard il serait d’attaque. Il prit sa fille à témoin : c’était quand même un peu fort ! Pour une petite chute de rien du tout on le tenait cloitré au coin du feu. Un homme n’était pas fait pour cela, sacrebleu !

Le soir, lors du repas autour de la grande table, on parla beaucoup du temps passé, lorsque Marie était enfant. Celle-ci, assise à côté de son père, rayonnait d’une joie évidente. A minuit moins cinq, la grande horloge sonna douze coups. Il en avait toujours été ainsi : dans la famille, on était toujours un peu en avance. Pendant que les autres poursuivaient leur discussion, Norbert jeta sur l’horloge un regard noir, tout en se demandant comment il ferait le jour où il lui faudrait l’emporter sur son chariot.

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature