06/03/2008

Le Manuscrit trouvé à Saragosse (suite)

Dans la prolongement de la note précédente, il faut souligner qu’habituellement, nous avons un auteur et un manuscrit. Enfin, c’est un peu plus compliqué que cela, puisque le manuscrit en question peut parfois subir des transformations importantes au fur et à mesure des corrections apportées par l’auteur. Ceci dit, même si on ne peut jamais vraiment dire que l’ouvrage est définitivement achevé, il arrive toujours un moment où il est publié. La situation est alors figée par le fait que le manuscrit se transforme en livre.

Ici, dans le cas de Potocki, nous sommes en présence de deux manuscrits pour un même roman S’il avait publié son œuvre de son vivant, il aurait opté pour une des deux versions (on peut supposer qu’il aurait choisi la dernière) et l’autre serait pour nous restée dans les limbes du processus de création.

Du coup, le choix de la bonne version revient à l’éditeur, qui se transforme un peu en auteur pour la circonstance. Ainsi, le premier éditeur polonais du « Manuscrit trouvé à Saragosse », Chojecki, mériterait peut-être le nom de co-auteur. En effet, il a manifestement publié (et traduit) la version de 1804, mais comme elle était incomplète, il s’est inspiré de celle de 1810. Il a donc dû agencer les chapitres pour former un tout cohérent (car on a dit à quel point les deux manuscrits pouvaient être différents). Peut-être même a-t-il rédigé lui-même certaines transitions. Il a donc dû, sans trahir l’esprit du roman, le reconstruire quelque peu. Ce « faux » permet en tout cas une lecture cohérente et agréable.

Le livre final n’est donc pas à cent pour cent l’œuvre de Potocki, mais est le fruit d’une collaboration (si on peut dire) entre l’auteur, le traducteur, l’éditeur polonais et l’éditeur français (qui, en 1958, retraduit à partir du polonais).

Ceci dit, on peut supposer que tout livre édité est quelque part la version proposée par l’éditeur. C’est le cas pour les classiques (il a dû choisir telle version plutôt que telle autre), mais aussi pour les contemporains (il a demandé de raccourcir tel passage, de développer tel autre, de modifier la fin, etc.)

Peut-on parler, comme certains, de «processus créatif transindividuel » ? Peut-être bien. Sans parler du fait que chaque écrivain reproduit, qu’il le veuille ou non, une partie des livres qu’il a lus, non qu’il en fasse un vulgaire plagiat, mais simplement parce que le processus de création passe par la mémoire et donc aussi par le souvenir des livres que l’on a lus. C’est la notion d’intertextualité : c’est avec de la littérature qu’on fait de la littérature.

En poussant le bouchon plus loin, on pourrait donc dire que l’œuvre d’un écrivain (retouchée par son éditeur) continue d’exister chez les autres auteurs puisqu’ils s’en inspirent pour créer leurs propres œuvres.

Le lecteur lui-même, étape ultime de ce grand jeu de réécriture, ne va-t-il pas contribuer à faire vivre cet imaginaire ? En faisant siennes les réflexions trouvées dans les livres, en se les appropriant (dans le sens que Montaigne donnait à ce mot), il crée à son tour et à son insu tout un univers mental qu’il va contribuer à répandre autour de lui.

15:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, potocki, manuscrit trouvé à saragosse

04/03/2008

Le manuscrit trouvé à Saragosse

Nous connaissons tous ce merveilleux livre qu’est le « Manuscrit trouvé à Saragosse ». Celui-ci est étonnant à plus d’un titre. D’abord parce qu’il fut rédigé directement en français par Jean Potocki, un comte polonais, ce qui en dit long sur le rayonnement de la langue française à la fin du XVIII° siècle. Il n’y a tout de même pas eu beaucoup d’écrivains qui ont renoncé à leur langue maternelle pour écrire dans une autre. Dans le domaine français, à part Beckford et Beckett, je n’en vois pas tellement. Ah si, Maeterlinck, mais qui regrettera toujours de n’avoir pas pu s’exprimer dans la langue de son peuple, à savoir le flamand (l’aristocratie et la haute bourgeoisie flamande parlaient le français à l’époque. Maeterlinck comprenait donc le flamand mais ne le parlait pas).

Mais revenons au roman de Potocki. Outre le fait, donc, qu’il a été écrit en français, ce livre est aussi un chef d’œuvre de composition. Véritable labyrinthe, chaque chapitre se termine de la même manière, ce qui est tout de même un tour de force. Exemple classique du roman à tiroirs, cet ouvrage va bien au-delà de la prouesse stylistique puisque les destinées des différents personnages se reflètent les unes dans les autres, créant un monde imaginaire qui devient un véritable univers. Le héros, arrivé en Espagne pour devenir capitaine des Gardes wallonnes, connaîtra en fait une aventure initiatique. L’action se situe dans la chaîne des Alpujarras. A chaque fois qu’il rencontre quelqu’un, la personne rencontrée lui raconte sa vie. Dans le récit qui est alors fait (histoire dans l’histoire, donc) il est fait allusion aux narrations que d’autres protagonistes ont pu faire à celui qui est en train de raconter (histoire dans l’histoire dans l’histoire). Ces personnages dont on parle, le héros finira par les rencontrer. Ils se mettront à donner leur propre version des événements (dont nous avions déjà connaissance sous un autre éclairage). Nous sommes donc finalement en présence d’une quintuple mise en abîme.

C’est assurément un tour de force. Sans compter que ce n’est pas gratuit et que le lecteur se laisse prendre au jeu

Quelqu’un comme Nabokov se vantait dans « Feu pâle » d’avoir atteint ce que l’on pouvait faire de mieux en matière de trame narrative. C’est lui qui le dit, mais son roman m’avait laissé relativement froid, alors que dans le « Manuscrit trouvé à Saragosse » est bien autre chose.

S’il a autant d’attraits, ce livre, c’est qu’au-delà de la technique narrative (exceptionnelle, répétons-le) il est aussi une somme romanesque de tous les genres. Voici ce qu’on en dit sur le site des éditions Corti, qui republièrent le roman en 1989 :

« roman picaresque, histoire de brigands, roman noir, conte fantastique, roman libertin, conte philosophique, histoire d’amour, toutes ces formes s’entrelacent en un ballet féerique parfaitement réglé. Cette complexité n’est pas gratuite : le texte devient le miroir d’un univers à perspectives multiples, où coexistent des systèmes de valeurs, des conceptions religieuses et philosophiques, des sentiments de l’honneur apparemment incompatible. C’est la "modernité" apparente d’un texte qui, tel Gulliver, Don Quichotte et les grands romans du XXe siècle, transcende son époque et le genre du roman. »

L’histoire du manuscrit n’est pas dénuée d’intérêt non plus.

Du vivant de Potocki, seules furent imprimées mais non commercialisées les Journées 1 à 13 et quelques extraits (Avadoro et Dix journées de la vie d’Alphonse Van Worden) soit à peu près la moitié du texte.

En 1847, Edmond Chojecki publia à Leipzig une traduction intégrale en polonais, d’après un manuscrit qu’il tenait des archives de la famille Potocki et qu’il aurait ensuite détruit.

En France, il faudra attendre 1958 et Roger Caillois pour prendre connaissance du roman (un quart environ)

Corti, en 1989 se basera sur la totalité des sources accessibles (les imprimés, les autographes et copies manuscrites de fragments de l’œuvre et la traduction de Chojecki). C’est dans cette édition que j’ai lu le livre autrefois.

J’apprends maintenant qu’une nouvelle version vient de sortir chez Garnier-Flammarion.

Il faut savoir qu’en 2002, Dominique Triaire et François Rosset, deux chercheurs lancés sur les traces de Potocki, découvrent six manuscrits mal classés dans les archives de Poznan (Pologne). Il s’agit d’une deuxième version du « Manuscrit trouvé à Saragosse ». Il est vrai que l’auteur avait commencé à écrire son œuvre avant 1794 et que la rédaction et les réécritures successives durèrent plus de vingt ans (jusqu'au suicide de Potocki).

Il existait donc deux versions, celle de 1804, assez baroque et celle de 1810 entièrement remaniée et présentée « sous une forme plus sérieuse et encyclopédique » nous dit-on chez Garnier-Flammarion.

Notons que l’édition de Corti reprenait la version de 1804 et pour certains passages (la fin), traduisait la version polonaise décrite plus haut (elle-même étant donc une traduction du texte français de Potocki). Ici, nous aurions donc la version authentique en français (celle de 1810) et donc les mots réels employés par l’auteur.

Cependant, les deux versions sont finalement assez différentes. Le romancier a tellement remanié son manuscrit qu’on peut presque dire que nous sommes en présence de deux romans différents. C’est la raison pour laquelle que F. Rosset et D. Triaire ont finalement décidé de publier les deux versions en parallèle et dans deux volumes (d’abord chez Peeters en 2006, puis maintenant chez Garnier Flammarion en janvier 2008).

C’est que si la version de 1810 nous donne un texte mieux structuré et qui est vraiment de la main de Potocki, celle de 1804, même si elle inachevée (elle s’interrompt brutalement) et même s’il a fallu la compléter à partir des traductions en polonais, reste plus attachante dans son foisonnement même. Ainsi, certains épisodes particulièrement riches et centraux pour la signification d’ensemble du roman ont été supprimés dans la version « complète » de 1810 (qui, si elle va jusqu’à la fin de l’histoire, n’en est pas moins « abrégée » par le fait de la suppression de ces passages). Par exemple, des dizaines de pages consacrées au personnage du Juif errant ont été supprimées dans la version de 1810. De plus, il paraît (je n’ai lu que l’édition Corti, donc la version de 1804 complétée à partir des traductions) que le principe de répartition des intrigues en journées diverge considérablement. Dans la version de 1804, le récit s’interrompt souvent et mène en parallèle diverses narrations superposées, ce qui n’est pas le cas en 1810. Le ton aussi, serait différent. Plus enjoué et exubérant en 1804, il devient moins libre et plus retenu en 1810.

Tout ceci est tout de même incroyable. On a un auteur qui écrit pendant plus de vingt ans (dans une langue qui n’est pas la sienne) sans être reconnu comme écrivain et qui ne verra pas son oeuvre publiée de son vivant (sauf des extraits : les dix premières journées sur plus de soixante, dans une édition de 1805 tirée à une centaine de volumes seulement). On imagine facilement quels durent être ses doutes et par quels moments de découragement il a dû passer. En France, il faut attendre 1958 pour que ce roman «français » voie le jour. Enfin, on se retrouve avec deux manuscrits, ce qui fait que ce n’est plus l’auteur qui fait le livre, mais l’éditeur, qui, par ses choix, en compose le contour.

Il y a vraiment de quoi s’y perdre et la destinée des manuscrits est finalement à l’image même de l’histoire racontée. C’est une incroyable aventure où tout s’emboîte à l’infini sans que l’on sache jamais vraiment où est la vérité.

22:51 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, potocki, manuscrit trouvé à saragosse

29/02/2008

Classiques Garnier

Fondées en 1833, les éditions Garnier Frères se sont éteintes en 1983. J’appréciais surtout la collection des «Classiques G arnier», ces gros livres jaunes abondamment annotés. Il s’agissait tout de même d’éditions scientifiques sérieuses dont le prix de revient était nettement inférieur à celui de la Pléiade. Avec des couvertures souples en carton (mais qui résistent), ces livres étaient plus faciles à emporter que leurs prestigieux concurrents sur papier bible, lesquels, par leur côté tape à l’œil, semblent condamnés à être lus dans l’intimité de votre bibliothèque plutôt que dans un train.

Imaginés en 1893, ces livres jaunes de Garnier voulaient fournir de la littérature à prix modique. Jean Giono se souvenait de cette époque: «Euripide, Eschyle, Sophocle, Aristophane, Virgile, coûtaient 0,95 F dans les Classiques Garnier. Avec mes deux francs, j'avais deux de ces gens-là et il me restait deux sous.»

Au cours du XXe siècle, la tendance à l'érudition va l’emporter sur l’aspect social (ils n’étaient quand même pas bon marché non plus). Puis, il y eut la concurrence des livres de poche proprement dits, dont l'appareil critique a eu tendance à se développer (notes, introduction, dossier en fin de volume, etc.)

Bref, rachetés en 1998 par la société Classiques Garnier Multimédia (filiale d'Infomédia), les Classiques disparaîtront en juillet de la même année pour être relancés en septembre, toujours sur le même principe : édition de référence et textes puisés dans le patrimoine littéraire. Le format, paraît-il, avait changé (je n’en possède aucun de cette époque) : nouvelle maquette et surtout expérience multimédia (un CD accompagne le volume afin, je suppose, d’entendre la voix de l’écrivain quand c’est possible ou celle d’un grand critique quand ce ne l’est pas).

Ainsi, j’ai trouvé dans Google :

Les plus grandes oeuvres de la littérature française : le cédérom

Paris, Classiques Garnier multimédia, 2002, 335 p., + 1 CD-ROM

Ce CD-Rom réunit 168 textes écrits par 77 auteurs, du Chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes (1170) au Diable au corps de Radiguet (1923). Une vingtaine sont lus par le comédien Jacques Bonnaffé. On accède à une oeuvre en choisissant une période, son auteur ou son titre, tous classés par ordre alphabétique.

Pour chaque texte est aussi mentionnée l'édition choisie. Il est également possible d'effectuer une recherche d'occurrence sur un mot ou une partie de mot. Tous les textes, imprimables, peuvent être copiés sur le disque dur, à condition d'ajouter manuellement le suffixe de l'extension voulue.

Bon, concrètement, cela signifie que la collection a voulu se mettre au goût du jour en misant sur un public plus large (dans l’exemple cité, il s’agit manifestement d’une anthologie) et des moyens de communication modernes (le CD-room).

Ce choix a-t-il été judicieux ? Il semblerait que non. A ma connaissance, les « classiques Garnier » ont disparu de la circulation sans faire de bruit. On ne les trouve plus dans les librairies, même les bonnes. C’est un pan de l’histoire de l’édition qui disparaît. Un pan de notre jeunesse aussi.

Maintenant, il se pourrait bien que le fonds ait été repris une nouvelle fois par un autre éditeur et que les livres soient toujours publiés sous un autre nom et sous un autre format. Si quelqu’un est au courant de quelque chose, qu’il se manifeste.

20:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, classiques garnier

27/02/2008

Cultiver son jardin

« Il faut cultiver notre jardin » disait le Candide de Voltaire.

Le problème, avec ce genre de citation que l’on extrait du contexte dans lequel elles ont été écrites, c’est qu’on finit par leur faire dire à peu près n’importe quoi.

Le sens premier est qu’il vaut mieux vivre modestement sans trop se soucier des affaires du monde, dont on ne parviendra jamais pas à modifier le cours des événements.

Maintenant, on pourrait tout de même prendre ces termes dans un sens second, sans en altérer la philosophie générale. Le terme « jardin », au lieu de désigner un jardin réel (et faire référence à une activité bucolique reposante), pourrait renvoyer à la culture. L’expression, alors, voudrait dire : mieux vaut vivre pour soi, en s’intéressant aux connaissances qui peuvent nous enrichir, plutôt que de perdre notre temps à nous impliquer dans la grande agitation du monde.

Ce qui nous renvoie à une autre notion : la culture n’est-elle pas un repli sur soi ? De prime abord, non, puisqu’elle est avant tout une ouverture vers l’extérieur (et qu’elle m’oblige à quitter les préoccupations de mon « moi » nombriliste), mais d’un autre côté elle peut être considérée comme un plaisir et donc comme un refuge.

Ainsi, je peux préférer flâner entre les rayons d’une librairie plutôt que de m’abreuver à la télévision des propos éloquents d’un homme politique de renom en train de visiter une foire agricole. Ou, si j’apprends l’incident qui s’est produit lors de cette foire agricole, plutôt que de m’agiter en prenant parti, je peux, plus sagement, relire le passage des comices agricoles dans « Madame Bovary ». Ce sera plus bénéfique pour moi et me permettra de prendre du recul avec l’agitation ambiante.

Mais est-ce que ce recul, si salutaire qu’il soit, n’est pas une sorte de fuite ? Car cela revient à ne plus vouloir voir le monde qui m’entoure en me réfugiant dans une activité que j’aime bien..

On pourrait tenir le même raisonnement pour les écrivains. Doivent-ils parler de poésie ou prendre parti dans la lutte politique ? Et s’ils adoptent cette dernière attitude, doivent–ils le faire dans leur oeuvre ou simplement en tant que citoyen ?

Comme quoi, quand on commence à se poser des questions, on n’arrête plus.

15:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, voltaire

25/02/2008

Le nouveau roman est mort.

A l’enterrement dAlain Robbe-Grillet, à Caen, il n’y avait pas un éditeur (à l’exception des fils de Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit ), pas un académicien, pas un membre du jury Médicis, dont il fut pourtant un des fondateurs). On remarquait juste la présence du directeur de « l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine » installé à Caen, précisément (à l’abbaye d’Ardennes, si ma mémoire est bonne). On sait que l’auteur avait cédé ses archives à cet Institut et on en déduit que son directeur ne pouvait pas faire autrement que d’être présent..

Ce silence du monde des lettres est impressionnant. Certes, il y avait bien quelques officiels, comme le président du Centre national du livre, ou bien une représentante de la ministre Christine Albanel (qui ne s’et pas déplacée en personne), ainsi que les actuels et précédents présidents du conseil régional de Basse-Normandie, mais en dehors de ces délégations obligées, rien.

Cet enterrement en dit long sur l’influence posthume de Robbe-Grillet et de son nouveau roman. Le « pape » s’en est allé dans l’indifférence générale. Lui qui avait atteint, à une certaine époque, les sommets non pas de la popularité, mais en tout cas de la célébrité, le voilà qui part seul vers sa demeure d’éternité. A n’avoir écrit que sur les choses, il s’est sans doute attiré la haine des humains, ses semblables. Cela nous fait comprendre que la gloire est souvent passagère. Seule la postérité décidera s'il convient de conserver quelque chose de son œuvre.

11:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, nouveau roman, robbe-grillet

22/02/2008

Pouchkine

Pouchkine, "récits."

Livre trouvé d’occasion dans la collection aujourd’hui disparue du livre de poche classique (relié et couverture rouge). Enfin, le livre de poche classique existe toujours, mais pas avec cette couverture rouge en gros carton épais. Au moins voilà des ouvrages qui durent et qui ne risquent pas de se couper en deux quand je les ouvrirai dans quinze ans, comme c’est habituellement le cas avec mes « Marabout Université » et les autres poches. Celui que je tiens en main date de 1964 et il a fait ses preuves. De plus, comme il a été acheté un euro chez un bouquiniste, je me dis que la lecture reste tout de même accessible pour celui qui le veut vraiment. Pendant longtemps j’ai d’ailleurs systématiquement acheté en occasion. Cela permettait d’avoir des livres de meilleures qualité à des prix souvent dérisoires. L’inconvénient, évidemment, c’est que vous êtes tributaire de ce qu’il y a en rayon (ou dans les boîtes). Il ne faut pas espérer trouver un livre précis, mais avec un peu de temps on finit toujours par tomber dessus.

Ce livre de Pouchkine contient les récits suivants :

- La fille du capitaine.

- Le maure de Pierre le grand

- Le convive de pierre.

- La roussalka

« La fille du capitaine » repose sur des événements historiques. On peut donc le qualifier de roman historique. En réalité, Pouchkine, était proche du Tsar , lequel avait par ailleurs des vues sur sa femme. Il faut dire que lui-même avait des vues sur l’impératrice, alors…

Je disais donc que le Tsar avait demandé à l’écrivain de publier un livre sur la reconquête du Sud de la Russie, après l’insurrection des cosaques de Pougatchev, celui-ci s’étant proclamé illégalement empereur.

Pouchkine finit par être tellement fasciné par le personnage de Pougatchev, que celui-ci devient un des personnages principaux de son livre, qu’il détourna ainsi de son but premier : faire l’apologie des Tsars.

On y trouve des descriptions savoureuses, comme celles de la garnison qui occupe un fort sur le frontière. Il ne se passe rien (comme dans « Le désert des tartares ») et les soldats vivent en famille dans la maison du capitaine, aidant sa femme à tricoter en dévidant la laine.

La suite est plus martiale, avec les exécutions menées avec barbarie par les cosaques.

A partir d’une belle histoire d’amour (le jeune héros s’est amouraché de la fille du capitaine), Pouchkine dresse un tableau assez invraisemblable certes, mais où le personnage de Pougatchev est haut en couleur.

Dans « Le maure de Pierre le grand », Pouchkine avait le projet de retracer la vie d’un de ses ancêtres (un esclave noir arraché aux Turcs et auquel l’empereur s’était attaché). Le roman reste inachevé et le lecteur ressent la même impression qu’à la fin de Bouvard et Pécuchet ou de Armance. Le destin a emporté l’auteur en pleine création et la page blanche laisse à chaque fois un sentiment amer.

On connaît la fin tragique de Pouchkine, qui mourut en duel pour défendre l'honneur de sa femme.

14:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Pouchkine

14/02/2008

Fait divers

Le Réseau Education Sans Frontières (RESF) lutte contre l'expulsion d'étrangers sans papiers ayant des enfants scolarisés en France. Un membre de cette association avait été placé en garde à vue après s’être opposé à l'expulsion d'un parent d'élève sans papiers. Du coup, un autre membre avait adressé un courriel au ministère de l'Intérieur dans lequel il demandait sa libération.

Comme les faits se passaient en 2006, c’est Sarkozy, qui n’était pas encore grand Calife, qui gérait les affaires intérieures.

Le problème c’est que notre militant, qui n’avait sans doute jamais fait de droit (et qui donc ne savait pas que dans une affaire, c’est la preuve du délit qui compte avant toute chose), avait commis l’imprudence d’écrire dans son courriel «voilà donc Vichy qui revient. Pétain a donc oublié ses chiens (...)». Et il avait ajouté voilà une «politique qu'il faut bien qualifier de raciste», tout cela avant d'adresser ses «salutations antifascistes» au ministre.

Le tribunal correctionnel de Paris vient de le reconnaître coupable d'outrage à personne dépositaire d'une autorité publique et l'a aussitôt condamné à 800 euros d'amende ainsi qu'à un euro de dommages et intérêts à verser à M. Sarkozy, qui s'était constitué partie civile.

Son avocate avait bien plaidé qu’il n’avait fait qu’un «parallèle politique» et que «c'était une politique qui était visée, pas une personne», rien n’ y a fait. On n’outrage pas le grand Calife.

En attendant celui-ci me semble bien procédurier, vu le nombre d’affaires qu’il dépose devant les tribunaux. Il devrait peut-être relire Rabelais (ou tout simplement le lire) et les juges avec lui, qui semblent un peu trop courber l’échine devant l’autorité.

Cy n'entrez pas, maschefains practiciens,

Clers basauchiens mangeurs du populaire.

Officiaux, scribes et pharisiens,

Juges anciens, qui les bons parroiciens

Ainsi que chiens mettez au capulaire;

Vostre salaire est au patibulaire

Allez y braire, icy n'est faict exces

Dont en voz cours on deust mouvoir proces.

Proces et debatz

Peu font cy d'esbatz,

Où l'on vient s'esbatre.

A vous, pour debatre

Soient en pleins cabatz

Proces et debatz.

Cy n'entrez pas, vous, usuriers chichars,

Briffaulx , leschars, qui tousjours amassez,

Grippeminaulx, avalleurs de frimars,

Courbez, camars, qui en vos coquemars

De mille marcs jà n'auriez assez.

Poinct esgassez n'estes, quand cabassez

Et entassez, poiltrons à chiche face :

La maIe mort en ce pas vous deface.

Face non humaine

De telz gens, qu'on maine

Raire ailleurs : céans

Ne seroit séans;

Vuidez ce dommaine,

Face non humaine.

Cy n'entrez pas, vous rassotez mastins ,

Soirs ny matins, vieux chagrins, et jaloux;

Ny vous aussi, seditieux mutins,

Larves, lutins, de Dangier palatins ,

Grecs ou Latins, plus à craindre que loups;

Ny vous gualous, verollez jusqu'à l'ous;

Portez vos loups ailleurs paistre en bonheur,

Croustelevez , remplis de deshonneur.

13:53 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Sarkozy, procès, Rabelais, Littérature

13/02/2008

Chercher l'erreur.

Le président a dit : il faut faire de la publicité pour les livres à la télévision

Le président a dit aussi : il faut supprimer la publicité sur les chaînes publiques.

Le président a encore ajouté : il faut lancer rapidement une grande émission littéraire.

Tout cela vous semble incohérent ? pas du tout. Il suffit de comprendre ce qui se cache en dessous de ces paroles.

Quand le président a dit : il faut faire de la publicité pour les livres à la télévision, il a voulu dire que les grandes maisons d’édition ne doivent pas avoir peur d’écraser les petites (qui elles n’ont pas de budget pour la publicité) et qu’a partir du moment où leur but est de faire de l’argent, elles ne doivent pas avoir peur de considérer le livre comme un vulgaire produit de consommation.

Quand le président a dit aussi : il faut supprimer la publicité sur les chaînes publiques, il a voulu dire qu’il fallait éliminer le principal concurrent des chaînes privées (là où ses amis sont actionnaires) en lui coupant une bonne partie de ses revenus. Comme cela, l’ensemble de la publicité se retrouvera chez lesdits amis (qui, comme on le sait, ont des yachts et des jets privés à entretenir).

Quand le président a encore ajouter : il faut lancer rapidement une grande émission littéraire, il a voulu dire qu’il fallait parler à la télévision des différentes biographies consacrées à Carla et à Cecilia, afin de redresser l’économie française (et remplir le portefeuille des amis actionnaires qui avaient si gentiment invité Carla et Cécilia).

12:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Littérature, Sarkozy, publicité à la télévision, éditeurs

08/02/2008

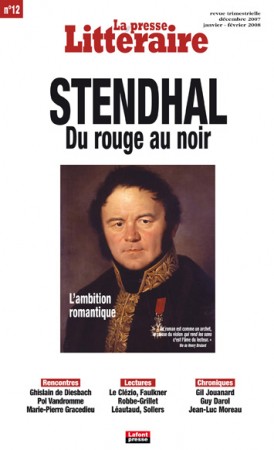

La Presse littéraire

Sur la nouvelle écrite par Stendhal en 1829, "Vanina Vanini":

(...)

"La nouvelle est un genre qui finalement convenait très bien à Stendhal. Courte, centrée sur une seule action, elle suppose un déroulement rapide tout en permettant de brosser des portraits psychologiques. Or Stendhal était un auteur qui écrivait vite. Ainsi, il n’a pas relu entièrement Le Rouge et le Noir et La Chartreuse a été dictée à un copiste en un délai d’un mois environ. Il a d’ailleurs avoué ne pas faire de plan avant de commencer à écrire, car celui-ci entravait son imagination. Il préfère se laisser guider par l’histoire qu’il est en train de raconter, sans savoir vraiment où le récit va le mener.

L’action de Vanina Vanini se déroule à Rome, ville qui pour l’auteur, véritablement fasciné par l’Italie, conserve le sens des passions à l’Antique. On y est noble jusqu’au bout des ongles, les caractères y sont bien trempés et il est clair que c’est la cité par excellence où les passions amoureuses peuvent se manifester pleinement et sans retenue. Car s’il existe une noblesse de sang, il existe aussi une noblesse de cœur. A Rome (4), on ose mener ses passions jusqu’à leur terme, sans compromis aucun. Quiconque a une passion se doit de l’accomplir jusqu’au bout."

La suite de mon article dans la Presse littéraire.

On trouvera aussi, dans la rubrique "Littérature sur la Toile", une approche du livre "Forêt profonde" d'Alina Reyes, en tout cas les pages où elle analyse ses rapports à Internet et où elle nous donne quelques belles decriptions de la blogosphère.

15:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, La Presse littéraire, Stendhal, Alina Reyes

07/02/2008

Théocrite

Oublions donc l’actualité et retournons vers nos chers livres. Ma lecture de ces derniers jours a été consacrée aux « Idylles » de Théocrite, dans la collection des Bucoliques grecs, aux Belles Lettres.

On a présenté Théocrite comme le créateur de la poésie pastorale, ce qui finalement n’est pas prouvé. En fait, la voie avait été préparée par des drames satyriques ainsi que par des dithyrambes, qui mettaient déjà en scène des bergers. Il serait donc plus juste de dire que Théocrite fut surtout un grand « rassembleur » plutôt qu’un innovateur. Cependant, là où il n’y avait encore que des noms de bergers et des costumes, il a su apporter un fond propre : des sentiments, des portraits de moeurs et l’utilisation d’une langue populaire savoureuse.

Ce qui m’a donc surpris, chez cet auteur antique, c’est la mise à distance, pour ainsi dire ironique, qu’il entretient avec le genre même du poème bucolique. De prime abord, pour nous qui vivons au XXI° siècle, ce genre littéraire nous semble fade, désuet, conventionnel et pour ainsi dire ridicule. Ainsi, les « bergeries » de Madame de Scudéry et les 13.000 pages de son "Grand Cyrus", n’enthousiasment pas les foules, c’est le moins que l’on puisse dire. Par contre, chez Théocrite, je n’ai pas ressenti ce style conventionnel et artificiel. Peut-être parce que j’acceptais d’office ces défauts de la part d’un auteur antique mais surtout parce Théocrite n’est pas pesant. Au moment où le lecteur va s’ennuyer devant ces bergers chantant leurs amours, il nous replonge de la manière la plus réaliste qui soit dans la vie rustique et champêtre. Ses bergers qui peuvent être comme au XVII° siècle des nobles déguisés en paysans sont dans l’Idylle suivante de vrais gardiens de moutons, sentant la laine, jurant, parlant la langue du peuple et s’inquiétant des travaux des champs ou du temps qu’il fera. Rompant ainsi la monotonie, il nous surprend et semble nous faire un clin d’œil complice : ces bergers polis qui s’adonnent à des travaux littéraires n’existent pas. C’est une pure convention d’érudits. En réalité ce ne sont que des rustres, mais dont le bon sens est particulièrement aiguisé. Nos critiques modernes se délecteraient de ce discours critique sur l’œuvre composée, si toutefois ils se donnaient le mal de lire Théocrite.

De plus, les « Idylles » ne comportent pas que de la poésie bucolique. On y trouve aussi de la mythologie, des fêtes religieuses et de la magie.

Originaire de Syracuse en Sicile, Théocrite a vécu dans l’île de Cos ainsi qu’à Alexandrie. Dans cette ville, il fréquenta les grands poètes alexandrins, connus pour leur préciosité et leur étalage de culture, défauts qu’on ne peut lui reprocher d’avoir adoptés. Un peu opportuniste cependant, il deviendra le protégé de Ptolémmée II Philadelphe, Pharaon d’Egypte (et descendant de Lagos, général d’Alexandre le grand qui s’était approprié l’Egypte lors du partage de l’Empire. La dernière représentante de la dynastie des Lagide est Cléopâtre. Attention d’ailleurs à ne pas confondre ce Ptolémée Philadelphe avec le fils de Cléopâtre et de Marc Antoine, qui porte le même nom)

On appréciera aussi l’introduction de ce livre, rédigée par P-E Legrand en 1925 déjà mais réédité en 2005. Le traducteur y fait le point sur la datation de l’œuvre (entre 275 et 260 avant J.C.) , le choix des pièces ainsi que l’ordre de présentation de celles-ci. Il explique aussi très bien comment les textes sont parvenus jusqu’à nous (essentiellement dans des manuscrits du XIII° et XIV° siècles).

00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Théocrite, auteurs antiques

30/01/2008

Au pays de Rimbaud (7)

On ne peut pas clore cette évocation du « pays de Rimbaud » (et je ne parle pas ici de son monde imaginaire, mais bien tout simplement de la région où il a vécu) sans parler des légendes populaires qui y sont attachées.

Nous avions cité, dans « La rivière de cassis », ces vers du poète :

Tout roule avec des mystères révoltants

De campagnes d'anciens temps;

De donjons visités, de parcs importants :

C'est en ces bords qu'on entend

Les passions mortes des chevaliers errants :

Mais que salubre est le vent.

Ces « chevaliers errants » font immédiatement songer aux chansons de geste moyenâgeuses. On connaît souvent la quête du Graal et ses nombreux récits au cours desquels de jeunes chevaliers sans fortune traversent seuls les forêts à la recherche d’aventures improbables. Soit dit en passant, d’après Georges Duby, le célèbre historien, il en allait souvent ainsi pour les malheureux qui n’étaient pas les aînés de leur famille. L’héritage revenant de droit au premier enfant mâle, les autres, si on n’était pas parvenu à leur assurer une situation dans les ordres, étaient obligés, une fois adoubés chevaliers, de partir à l’aventure, jusqu’à ce qu’ils trouvent à se placer sous la protection d’un seigneur plus puissant qu’eux. Cette vie errante, qui n’aurait pas dû déplaire à Rimbaud, était donc bien une réalité.

A côté de la matière de Bretagne (le roi Arthur et le merveilleux celtique) et la matière de Rome (César, Alexandre le Grand et la mythologie grecque), il y a évidemment la matière de France. Dans celle-ci, on distingue :

le cycle du Roi (Charlemagne et ses batailles contre les Sarrasins). D’origine historique, on y a ajouté une forte couche de merveilleux (géants, magie, monstres). « La Chanson de Roland » appartient incontestablement à cette catégorie

le cycle de Guillaume d’Orange (avec Garin de Monglane, le chevalier Vivien, etc.)

le cycle des barons révoltés ou de Doon de Mayence.

Ce dernier cycle nous intéresse particulièrement, puisque c’est là qu’on retrouve la geste de Renaud de Mautauban. (XII° siècle). Or, le début de ce récit, qui est mieux connu sous le nom de « légende des quatre fils Aymon », se passe en Ardennes, et plus précisément dans la vallée de la Meuse, entre Monthermé et Givet. En fait, la geste est divisée en trois parties bien distinctes :

· Partie ardennaise

· Partie gasconne

· Partie rhénane

Voici les faits.

Partie ardennaise :

L’oncle du héros Renaud avait été assassiné sournoisement par Charlemagne car il avait refusé de se plier à son autorité. Plus tard, Renaud lui-même, qui s’était pris de querelle avec un neveu de l’empereur, tua d’abord le jeune homme puis reprocha à Charlemagne d’avoir assassiné son oncle. On devine la suite. Obligé de s’enfuir avec ses trois frères, Richard, Alard et Guiscard, il se réfugie dans la forêt des Ardennes. Avec l'aide de leur cousin, l'enchanteur Maugis, ils bâtissent un château (Montessor) sur un roc dominant la vallée de la Meuse: Château- Regnault. Charlemagne assiège le château. Les quatre frères résistent longtemps, mais à cause du traître Ganelon ils doivent s’enfuir par une porte dérobée. Ils se sauvent grâce au bon cheval-fée Bayard et regagnent l'épaisse forêt. Celle-ci leur sert de refuge pendant sept ans (chiffre symbolique).

Partie gasconne :

Ensuite, lassés de cette vie de misère, ils prennent la route de la Gascogne et nous les retrouvons en train de guerroyer contre les Maures en compagnie du Roi Yvon. Comme récompense de leurs exploits, ils obtiennent le château de Montauban. Mais Charlemagne, qui a retrouvé leurs traces, met le siège au château. Trahis par Yvon lui-même, ils parviennent encore à s’échapper, bernant une fois de plus l’empereur. Il s’ensuit encore quelques aventures durant lesquelles les frères sont tour à tour prisonniers. Finalement, épuisés, ils acceptent les conditions de Charlemagne. Celui-ci leur pardonne leur insubordination, mais Renaud doit accomplir un pèlerinage en terre sainte, tandis que ses trois frères deviendront vassal de l’empereur. Quant au cheval-fée, Bayard, qui les avait si souvent secourus (il était capable d'allonger sa croupe pour porter les quatre frères), il est livré à Charlemagne, lequel le précipite dans la Meuse à Dinant, en Belgique (une autre version dit à Esneux, près de Liège), avec une grosse meule de pierre autour du cou. Heureusement, le brave cheval parvient à se libérer et avec un hennissement, il s’enfonce dans la forêt d’Ardenne, au grand désespoir de Charlemagne.

Partie rhénane :

Revenu de Terre sainte, Renaud se rend en Allemagne où il travaille comme simple ouvrier à la construction de la cathédrale de Cologne. Jalousé, il est assassiné par ses collègues, qui jettent son corps dans le Rhin. Des miracles se produisent. A partir d’ici la légende rejoint l’hagiographie. Saint Renaud (ou plutôt Sankt Reinold) est vénéré à Cologne et à Dortmund. Plus tard, ses reliques seront transférées à la cathédrale de Tolède, où parait-il, elles sont toujours.

Il y a de nombreuses choses à noter au sujet de cette légende.

D’abord, l’interpénétration des différentes gestes : appartenant incontestablement à la geste des barons révoltés dans l’épisode ardennais, la légende des quatre fils Aymon rejoint la geste du roi quand il s’agit de combattre les Maures dans le Midi. Il faut dire que cette littérature est avant tout orale et que les conteurs s’y entendaient pour agglutiner ensemble les différentes histoires qu’ils avaient en mémoire. Le fait que la transition se soit faite sans problème entre la légende (qui avait sans doute un fond historique) et l’hagiographie (culte de saint Renaud en Allemagne) prouve bien qu’entre le merveilleux et la religion, les frontières n’ont jamais été très claires.

Un des enseignements que l’on peut d’ailleurs tirer de notre légende, c’est précisément qu’elle représente le combat de l’Eglise à l’encontre des anciennes croyances païennes. Dans la forêt primitive (dont l’Ardenne constitue finalement un résidu), les Celtes et avant eux les populations préhistoriques avaient vénéré certains rochers ou certains sites remarquables (voir par exemple le site mégalithique de Wéris, en Ardenne belge).

Le long de la Meuse ardennaise, ces sites ne manquaient pas. Il convenait donc de les « christianiser » en racontant une histoire dont le héros finirait par se soumettre à l’autorité ecclésiastique ( accomplir le pèlerinage en terre sainte et finir par être vénéré comme saint). Maugis, le cousin magicien des quatre frères, prendra quant à lui la bure.

D’un autre côté, si la légende insiste sur le désir d’autonomie et de liberté (en refusant initialement de devenir vassaux de Charlemagne, Renaud et ses frères incarnent bien le refus des chefs locaux, enracinés dans leur région, de s’incliner devant l’autorité centralisatrice de l’empereur), elle finit « moralement » par une soumission finale. Seul le cheval-fée Bayard, en fin de compte, parviendra à s’enfuir au plus profond de la forêt, incarnant à lui seul cet esprit frondeur si cher aux populations paysannes. De plus, il représente la victoire de la magie et du merveilleux sur le monde administratif et rationnel de l’Empereur. Il existe dans cette région (Ardennes françaises mais aussi Ardenne belge) de nombreuses « Roches Bayard », « Pas Bayart ». Ainsi à Dinant, à l’endroit même où Bayard se serait extrait des flots, se trouve le rocher Bayard, qui serait issu d’un coup de sabot du cheval fabuleux. On dit qu’à la Saint Jean, on l‘entend encore parfois hennir. Cette date, qui correspond au solstice d’été, renvoie bien, une nouvelle foi, à la fête de la lumière et donc à un culte païen pré-chrétien. Cela corrobore l’idée déjà émise d’une origine celtique de la légende, si ce n’est paléolithique.

Dinant (Belgique), Rocher Bayard

Notons que ce mythe quittera l’Ardenne pour devenir européen. Ainsi, en Espagne, dans le « Roman de Roncevaux », nous retrouvons le personnage de Renaud, qui meurt aux côtés de Roland à la fameuse bataille qui vit périr l’arrière-garde de Charlemagne. Plus tard, l’Arioste, dans son « Roland furieux », reparlera de Renaud.

Il existe une douzaine de manuscrits de notre saga. Le meilleur d’entre eux, appelé manuscrit La Vallière est conservé à la Bibliothèque nationale. C’est un texte du début du XIII°siècle qui comporte 18.489 vers.

A la fin du XIV° siècle, on aura une version de 29.513 vers en alexandrins. A la fin, le thème sera diffusé par la littérature de colportage.

Il existe une traduction à partir du texte en ancien français (au moins partielle) et que je n’ai pas lue : Les Quatre Fils Aymon, Trad. de Micheline de Combarieu du Grès et Jean Subrenat, Folio.

Voici donc ce que l’on peut dire pour donner un petit aperçu de cette terre sauvage et belle qui fut la patrie de Rimbaud. C’est un monde de forêts et de légendes et même si le poète aux semelles de vent a passé sa vie à le fuir, il serait fort étonnant que quelque part il n’y ait pas puisé une certaine inspiration car c’est souvent dans le pays de l’enfance que se trouve la source de toute chose.

Bogny-sur-Meuse (France) : quatre pics rocheux symbolisent les quatre frères

Bogny-sur-Meuse (France) : quatre pics rocheux symbolisent les quatre frères

23:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Rimbaud, quatre fils Aymon

23/01/2008

Au pays de Rimbaud (6)

Pour clore ces quelques articles sur Rimbaud et sur la région où il a vécu, je voudrais faire encore une réflexion. On dit à juste titre que Rimbaud était ardennais. Etant né à Charleville et y ayant vécu, ayant parcouru les bois alentours dans tous le sens plus que nul autre, il n’y a pas de doute à avoir. Rimbaud est bien ardennais. Pourtant, si on considère la ferme familiale de Roche, dont tous les biographes ont parlé, c’est peut-être moins évident.

Le problème, c’est que lorsque l’on a découpé la France en départements, on n’a pas forcément respecté les régions naturelles. On a dit que le critère était de pouvoir rejoindre la préfecture en une seule journée à cheval. C’est bien possible. Pourtant, si on y regarde d’un peu plus près, on s’aperçoit que systématiquement le découpage semble fait pour « casser » une unité géographique. Prenons le cas de l’Ardèche, par exemple. Quel rapport, finalement, existe-t-il entre les sommets du Mont Gerbier des Joncs, souvent perdus dans les brouillards et la plaine qui jouxte le Rhône ? Est-ce que le mode de vie des cultivateurs qui habitent les hauteurs n’est pas plus proche de celui des habitants de la Haute-Loire, par exemple, plutôt que de celui des citadins de la vallée du Rhône ? On pourrait tenir le même raisonnement pour les Pyrénées, les départements découpant la zone d’habitat montagnarde en trois zones (Pyrénées-Atlantique, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales) et associant chaque fois un milieu montagnard à un milieu de plaine (Pau, Tarbes, etc.)

Je ne dis pas qu’il faut regretter cet état de fait. Après tout c’est le propre d’un état qui se constitue d’unifier autant que faire se peut ses habitants en provoquant des mouvements au sein de la population. De plus, le paysan qui était obligé, pour des raisons administratives, de quitter ses champs pour se rendre à Privas, Aubenas ou Tarbes découvrait un autre univers que celui qu’il connaissait. C’est cela, rompre les particularismes.

Il n’empêche que si nous revenons au cas de Rimbaud, il faut bien avouer que la ferme de Roche, près de Vouziers, est certes située dans le département des Ardennes, mais qu’elle n’appartient pas au massif ardennais proprement dit. En effet, cette région de plaine et de culture, située au Sud du département, se rattache plutôt à l’Argonne, laquelle sert de transition entre les cultures et les vignobles de la Champagne et les terres forestières, fruitières et bocagères des Ardennes. Les Ardennes (on dit les Ardennes en France, mais l’Ardenne du côté belge) au sens strict correspondent au massif schisteux primaire et à la forêt qui le couvre. Elles ont un climat froid et rude et commencent aux portes de Charleville et de Sedan, englobent la pointe de Givet et le plateau de Rocroi, puis se prolongent en Belgique (le Sud de la province de Namur et toute la province du Luxembourg) pour se terminer par le massif de l’Eiffel en Allemagne (lequel se distingue géologiquement de l’Ardenne puisqu’ il remonte au tertiaire et est d’origine volcanique).

Tout ceci est sans grand importance concernant l’univers poétique rimbaldien, mais je voulais juste souligner que la terminologie qui nous permet d’aborder la réalité (ici le découpage en départements) est souvent arbitraire et conventionnel. Si Rimbaud était resté à Roche avant de s’embarquer pour l’Abyssinie, il aurait pareillement été qualifié d’ardennais alors qu’au sens propre Roche n’a jamais été en Ardenne.

J’ai l’air de m’insurger sur ce découpage en départements au moment précis où on parle de leur éventuelle disparition. Après tout, dans le cadre européen, ce qui compte, ce sont les régions et dans le cas qui nous occupe, la région de Champagne-Ardennes. On remarquera que ce nouveau découpage est tout aussi arbitraire que l’ancien puisqu’il unit des territoires proches, mais géologiquement, humainement et culturellement différents. Qu’y a-t-il de commun entre un bûcheron de plateau de Rocroi et un riche vigneron du Sud de la Champagne ? Quel rapport entre un fermier ardennais, qui fait surtout de l’élevage ou qui produit quelques rares épis de blé et les grands céréaliers qui fauchent leurs champs immenses avec cinq moissonneuses de front ? Aucun, évidemment. Mais suite aux découpages administratifs, même s’ils sont arbitraires, d’autres habitudes naissent petit à petit et les hommes qui occupent ces territoires finiront un jour par trouver un équilibre (comme du temps des Provinces de l’Ancien Régime), avant que de nouvelles données viennent encore changer la donne. Car il en va ainsi de l’Histoire des hommes. Tout change perpétuellement. Seule reste la terre, qui nous regarde grandir puis mourir.

23:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Rimbaud, Ardennes, Roche

18/01/2008

Au pays de Rimbaud (5)

Si l’on parcourt l’œuvre de Rimbaud en recherchant des allusions à la nature, on verra que celles-ci ne manquent pas. Dans « Le Dormeur du Val », déjà, poème encore fort scolaire, on trouve :

C'est un trou de verdure, où chante une rivière

Accrochant follement aux herbes des haillons

D'argent; où le soleil, de la montagne fière,

Luit: c'est un petit val qui mousse de rayons.

Ou bien dans « Ophélie », poème inspiré de Théodore de Banville :

Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles

La blanche Ophélia flotte comme un grand lys,

Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles…

-On en tend dans les bois lointains des hallalis.

Voici plus de mille ans que la triste Ophélie

Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir.

Voici plus de mille ans que sa douce folie

Murmure sa romance à la brise du soir.

(…)

Certes, il s’agit d’une composition littéraire, reprenant les clichés classiques, mais rien ne dit que Rimbaud ne pensait pas à la Meuse ardennaise, qu’il connaissait si bien, en composant ces vers. En tout cas on retrouve des termes comme « eaux noires », « bois lointains », « hallalis », qui semblent renvoyer à la réalité locale, tandis que « fantôme » fait penser à toutes ces légendes dont l’action se déroule le long du fleuve, quelque part entre Monthermé et Givet et dont nous reparlerons un autre jour.

Cette impression est encore renforcée quand on lit un poème comme « La Rivière de cassis », qui manifestement fait allusion à la Semois, qui entre en France à hauteur du village de hautes-Rivières et qui se jette dans la Meuse à Monthermé, précisément :

La Rivière de Cassis roule ignorée

En des vaux étranges :

La voix de cent corbeaux l'accompagne, vraie

Et bonne voix d'anges :

Avec les grands mouvements des sapinaies

Quand plusieurs vents plongent.

Tout roule avec des mystères révoltants

De campagnes d'anciens temps;

De donjons visités, de parcs importants :

C'est en ces bords qu'on entend

Les passions mortes des chevaliers errants :

Mais que salubre est le vent.

Que le piéton regarde à ces claires-voies :

Il ira plus courageux.

Soldats des forêts que le Seigneur envoie,

Chers corbeaux délicieux!

Faites fuir d'ici le paysan matois

Qui trinque d'un moignon vieux

Tout semble correspondre, depuis « les vaux étranges », les « sapinaies » (fort nombreuses en cette région. Le mot, soit dit en passant, est une invention de Rimbaud), la solitude du lieu (« coule ignorée ») jusqu’aux « donjons visités » et à l’allusion aux légendes :« mystères révoltants De campagnes d'anciens temps. » Les termes « chevaliers errants » renvoient probablement à l’histoire fabuleuse des quatre fils Aymon, dont le château supposé se dressait non loin de là, à Château-Regnault. Notons que le poète ne semble citer ces vieux contes que pour prendre ses distances avec eux. En effet il qualifie ces « mystères » de révoltants et se rapportant à « l’ancien temps ». Il conclut d’ailleurs en disant « Que salubre est le vent », qui tout emporte. Rimbaud préfère donc le contact avec la pure nature à ces histoires à dormir debout, issues de l’imagination des hommes. C’est du moins ainsi que les commentateurs interprètent habituellement ces vers.

Maintenant on pourrait simplement comprendre le terme « révoltant » comme une allusion au contenu des contes. C’est l’histoire racontée qui serait révoltante. Charlemagne, colérique, voulait en fait exterminer les quatre fils Aymon, lesquels représentent donc un peu la lutte contre le pouvoir centralisateur. Cette lutte est inégale, ce qui rend l’action des frères d’autant plus belle qu’elle est vouée à l’échec (leur château sera détruit). Cette revendication à l’autonomie et ce goût pour la liberté ne devaient pas déplaire à Rimbaud. « Les passions mortes » seraient alors une allusion à l’échec de ce désir d’autonomie et dans ce cas « le vent salubre » permettrait simplement à Rimbaud d’oublier cette belle histoire qui finit mal (les frères durent se soumettre à Charlemagne et livrer leur cheval-fée Bayard).

Par contre, les vers « Faites fuir d'ici le paysan matois Qui trinque d'un moignon vieux » renvoient manifestement à l’image que se faisait Arthur des paysans. Il l’a dit clairement dans sa correspondance, notamment quand il était reclus dans la ferme familiale de Roche. Il les voit comme âpres au gain et sans imagination :

« Je suis abominablement gêné. Pas un livre, pas un cabaret à portée de moi, pas un incident dans la rue. Quelle horreur que cette campagne française. »

(…)

« Quelle chierie ! et quels monstres d'innocince, ces paysans. Il faut, le soir, faire deux

lieues, et plus, pour boire un peu. La mother m'a mis là dans un triste trou. »

(A Ernest Delahaye, mai 1873)

Donc, c’est la nature qu’aime Arthur, une nature qui est belle et qui permet l’évasion. Par contre, la vie à la campagne, rythmée par le travail des champs lui est insupportable. C’est que Rimbaud est avant tout un révolté et il ne faut pas chercher chez lui des descriptions bucoliques. La nature, on l’a déjà dit, est certes présente dans ses textes, mais soit comme prétexte au voyage (la fugue, qui ouvre les portes de la liberté à l’adolescent), soit comme cadre à des réflexions plus sombre, comme dans « Les Corbeaux ».

Seigneur, quand froide est la prairie,

Quand dans les hameaux abattus,

Les longs angélus se sont tus...

Sur la nature défleurie

Faites s'abattre des grands cieux

Les chers corbeaux délicieux.

(…)

Ou bien la nature nous introduit dans un univers fantastique, un peu inquiétant :

Tête de Faune

Dans la feuillée, écrin vert taché d'or,

Dans la feuillée incertaine et fleurie

De fleurs splendides où le baiser dort,

Vif et crevant l'exquise broderie,

Un faune effaré montre ses deux yeux

Et mord les fleurs rouges de ses dents blanches.

Brunie et sanglante ainsi qu'un vin vieux,

Sa lèvre éclate en rires sous les branches.

Et quand il a fui - tel qu'un écureuil -

Son rire tremble encore à chaque feuille,

Et l'on voit épeuré par un bouvreuil

Le Baiser d'or du Bois, qui se recueille

Cette nature, on la retrouvera dans d’autres poèmes, dont elle n’est pas le thème central, loin de là. Pourtant, elle surgit au moment où on s’y attend le moins, sous la forme d’une branche près de la vitre, comme ici, dans le poème intitulé « Première soirée » et qui décrit en fait l’émoi d’une première rencontre amoureuse :

Elle était fort déshabillée

Et de grands arbres indiscrets

Aux vitres jetaient leur feuillée

Malinement, tout près, tout près.

Quant à ses fugues proprement dites, il y a fait plusieurs allusions dans ses textes, comme dans «Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir » :

Depuis huit jours, j'avais déchiré mes bottines

Aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi.

- Au Cabaret-Vert : je demandai des tartines

Du beurre et du jambon qui fût à moitié froid.

Ou encore dans « Ma Bohême », que je remets ici en entier rien que pour le plaisir de relire ce beau texte :

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ;

Mon paletot aussi devenait idéal ;

J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ;

Oh ! là là ! que d'amours splendides j'ai rêvées !

Mon unique culotte avait un large trou.

- Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course

Des rimes. Mon auberge était à la Grande Ourse.

- Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou

Et je les écoutais, assis au bord des routes,

Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes

De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,

Comme des lyres, je tirais les élastiques

De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !

Ces idées de fuite en avant et de fugue, Rimbaud avoue lui-même qu’elles le tenaient depuis toujours, ainsi, dans « Les poètes de sept ans », on retrouve chez l’enfant qu’il fut tous les thèmes qu’il a développés par la suite : la liberté, la littérature, le désert, et l’érotisme :

A sept ans, il faisait des romans sur la vie

Du grand désert où luit la Liberté ravie,

Forêts, soleils, rives, savanes ! -Il s’aidait

De journaux illustrés où, rouge, il regardait

Des Espagnoles rire et des Italiennes.

Enfin, pour terminer cette petite note qui veut replacer Rimbaud dans sa région ardennaise, on ne peut pas faire moins que de finir par le bateau ivre :

Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache

Noire et froide où vers le crépuscule embaumé

Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche

Un bateau frêle comme un papillon de mai.

et noter le terme « flache », qui désigne un creux rempli d’eau (soit un trou dans une route, soit une petite mare). Ce mot, « flache », cependant, n’est pas spécifique aux Ardennes (où il est toujours employé) puisqu’il est repris dans Littré. Remarquons en passant que celui-ci attribue une étymologie germanique à ce mot ( l'allemand flach, plat) alors que le latin « flacus » conviendrait mieux puisqu’il a donné l’adjectif flache au féminin, flac au masculin, qui signifiaient, dès l’ancien français « mou, flasque, creux »

Vers le XIVe siècle ce terme désignera un creux, en particulier un trou d’eau, une flaque, une mare, mais aussi un creux dans le bois ou la pierre ou encore dans un pavage. Par extension, il a pris le sens de « lieu humide ».

15:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Rimbaud, Ardennes

16/01/2008

Au pays de Rimbaud (4)

Sensation

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.

Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais l’amour infini me montera dans l’âme,

Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,

Par la Nature, - heureux comme avec une femme.

Mars 1870

On a donc déjà ici ce goût de Rimbaud pour la nature, qu’il décrit d’une manière particulièrement sensuelle (« picoté, « fraîcheur », « baigner »), faisant référence non seulement à ce a qu’il voit, mais aussi aux sensations tactiles.

Les « soirs bleus » semblent particulièrement convenir à la forêt ardennaise, quand vient le crépuscule. L’adjectif « rêveur » indique clairement que la nature ouvre les portes de la poésie. Il ne s’agit donc pas, pour l’adolescent, de penser («je ne penserai rien ») mais de se laisser guider par ses impressions (préfiguration du bateau ivre). Pourtant, au départ, il existe une volonté manifeste de se mettre dans cette situation (« j’irai » ). On notera que l’emploi du futur simple renforce cette impression de détermination : il s’agit d’un projet délibéré et mûrement réfléchi.

Par contre, une fois en contact avec la nature, il convient de laisser de côté toute activité humaine habituelle (« je ne parlerai pas, je ne penserai pas") et de se laisser porter par ses impressions. On notera comment on passe d’une impression à une autre : du blé à l’herbe que l’on foule, puis à la fraîcheur de celle-ci. Notion de fraîcheur qui est reprise par le vent qui « baigne » le visage. De plus, la communion avec la nature est totale, puisque qu’elle procure des impressions des pieds à la tête. Tout cela est si fort, qu’on peut parler d’amour. Un « amour infini » qui plus est et qui « me montera dans l’âme » (comme on dit qu’un vin monte à la tête). Le mot « âme », dénote quant à lui une connotation mystique. Ce n’est pas par la réflexion que l’homme se dépassera, mais en laissant pleinement agir ses sens au milieu de la nature.

On remarquera, dans ce poème, le goût manifeste de Rimbaud pour les voyages : « Et j’irai loin, bien loin ». Le désir de partir est donc manifeste chez lui. Ce n’est pas la description d’une simple promenade qu’il nous livre ici, mais véritablement un changement d’univers. Il s’agit d’abord d’oublier qui on est pour se livrer corps et âmes aux impressions que procure la nature, laquelle est porteuse d’autres espérances. Elle n’est qu’un point de départ, en quelque sorte, vers une destinée différente et vers d’autres impressions encore. Rimbaud se rend compte que par de telles expériences il s’écarte du chemin habituel. Il emploie d’ailleurs le terme « bohémien », qui dénote bien un aspect marginal tout en renvoyant à l’idée de voyage.

Poussée à l’extrême, cette expérience aboutit à l’amour («heureux comme avec une femme »), sans qu’on sache bien s’il s’agit d’amour physique (le terme sensuel« picoter » employé plus haut, peut d’ailleurs être vu comme une préfiguration de cet amour physique, ainsi d’ailleurs que l’image de l’herbe que l’on foule, laquelle renvoie à une idée de domination et de saccage) ou d’amour affectif. Peut-être les deux, sans doute. Ce qui est sûr, c’est que la nature ouvre les portes d‘un univers différent, lequel transporte l’individu vers un bonheur insoupçonné, comparable au bien-être et à l’abandon amoureux.

16:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Rimbaud

15/01/2008

Au pays de Rimbaud (3)

« Rimbaud, ce marcheur forcené… » (Paul Claudel, Journal, T. 1, p.226 )

Rimbaud, « l’homme aux semelles de vent », était un grand marcheur. Tenait-il de sa famille ce besoin perpétuel d’aller sans cesse vers un ailleurs ? Cela se pourrait bien. Son frère, sur un coup de tête, n’avait-il pas suivi les troupes françaises en marche vers Metz et n’avait-il pas servi de mascotte à tout un régiment ? Quant à l’oncle maternel (le frère de Vitalie), ne s’était-il pas engagé dans la légion étrangère et n’était-il pas resté des années sans donner la moindre nouvelle de lui, au point qu’on avait déjà partagé l’héritage sans lui accorder la moindre part ? Et l’autre oncle (qui revendra, à son frère « l’Africain » la ferme de Roche) n’a-t-il pas fini sa vie en vagabond, errant sur les chemins et s’adonnant sans retenue à la boisson ? Quant au père d’Arthur, Frédéric Rimbaud, non seulement ce fut un militaire toujours en déplacement et qui ne passait voir son épouse que de temps à autre pour lui faire un enfant, mais il ne faut pas perdre de vue qu’avant son mariage il avait fait la campagne d’Algérie et avait reçu pour cela la légion d’honneur. C’était lui aussi un homme d’Afrique, qui connaissait le sable du désert et qui parlait l’arabe.

Il se pourrait bien, donc, que le goût du voyage fût inscrit dans les gènes de Rimbaud et qu’il n’aurait pas pu faire autrement que de voyager sans cesse. Maintenant, pour échapper à sa mère qui représentait l’ordre et la morale, la fuite restait une solution commode. Surtout que la nature était là tout près, belle et accueillante, envoûtante et mystérieuse. Et quand je dis la nature, c’est de la forêt d’Ardenne que je parle, cette forêt légendaire qui vient mourir aux portes de Charleville.

La Meuse est sinueuse en cette région et c’est tant bien que mal qu’elle a tracé un chemin à travers le massif schisteux primaire que représente l’Ardenne, donnant des paysages incomparables aux charmes desquels Rimbaud a dû succomber.

La Meuse à Rancennes.

C'est une terre de légendes et de châteaux, bâtis au sommet des collines pour protéger la vallée contre les envahisseurs, lesquels furent toujours nombreux en ce pays de frontières.

Givet

Mais si l’Ardenne française est fascinante, au moins possède-t-elle de petites villes industrieuses au fond de la vallée. Plus loin, l’Ardenne belge est plus sauvage encore, plus mystérieuse et la forêt profonde n'y cède la place qu’à quelques villages agricoles. On dit que Rimbaud se rendait souvent en Belgique, ramenant avec lui du bon tabac de la Semois.

On comprend que cette nature vierge et secrète devait fasciner le poète et l'attirer irrésistiblement.

15:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, Rimbaud, Ardennes

14/01/2008

Au pays de Rimbaud (2)

Ce qui me frappe, à la lecture de ce livre sur la mère de Rimbaud, c’est la qualité de l’écriture de cette femme qui était une paysanne et qui, sur le plan scolaire, n’avait manifestement pas dépassé l’école primaire. Les quelques extraits de sa correspondance qui sont donnés dans l’ouvrage de Lalande montrent une grande clarté dans la manière de s’exprimer. Les idées sont bien structurées, bien ordonnées et le style est d’une limpidité absolue. La politesse est également présente (par exemple quand elle s’adresse à Izambard) tout en ne cédant en rien sur le fond (il s’agit de s’insurger contre les lectures que le jeune professeur conseille à son fils, comme par exemple les « Misérables » de Hugo) et on sent derrière ses mots une grande détermination. Elle ne reculera devant rien puisque plus tard, elle écrira à Mallarmé lui-même pour lui demander des renseignements sur le prétendant de sa fille Isabelle.

Il faut dire qu’elle a eu une vie rude et qu’elle avait pris l’habitude de faire face à pas mal de situations. Veuve sans l’être (séparée de corps et non divorcée, mais en tout cas abandonnée par son mari) il lui fallut élever seule ses quatre enfants en ne comptant que sur ses propres ressources. Sans parler de la guerre (celle de 1870) et du bombardement de Charleville. Quelle angoisse devait être la sienne alors que son premier fils avait disparu en suivant les soldats français et qu’Arthur à son tour s’était mis à fuguer (première escapade à Paris). Tout cela, bien entendu, alors que les troupes allemandes avançaient et qu’une partie de la France était occupée.

Cette vie semble bien être celle du temps passé et je retrouve dans la description de Vitalie Cuif pas mal de traits de caractère de ma propre grand-mère. Celle-ci était née il y a deux siècles. Cela peut paraître étrange, mais il faut bien s’exprimer ainsi puisqu’elle naquit en 1895. Mariée à 20 ans, veuve à 40, elle s’est retrouvée avec sept enfants à élever. Le mari était boulanger et c’est le fils aîné, âgé de 14 ans, qui s’est mis à travailler au fournil. Puis la guerre de 1940 est arrivée (jeune fille elle avait déjà connu la guerre de 14-18 durant laquelle elle avait même contracté la grippe espagnole) et ce fut l’exode à l’autre bout de la France, dans le Sud des Deux-Sèvres. Quand elle est revenue dans son village, tout avait été pillé et de sa maison il ne restait que les murs. Elle continuera pourtant à élever ses enfants d’une poigne de fer, sans jamais fléchir.

Moi qui l’ait connue comme petit-fils, je ne peux pas dire qu’elle avait la fibre maternelle. Ce n’était pas une grand-mère gâteaux. C’est que la vie l’avait marquée et qu’elle avait dû trop lutter pour pouvoir encore s’attendrir. Mais elle est restée d’une grande dignité et d’une grande limpidité de jugement jusqu’à sa mort. Elle aussi écrivait dans un français impeccable que beaucoup d’étudiants en lettres pourraient lui envier de nos jours. C’est au point qu’on se demanderait bien ce qu’on enseigne aujourd’hui à nos enfants pour que l’apprentissage de la langue soit aussi peu maîtrisé.

J’ai d’elle une photographie prise au début des années trente, sans doute à Charleville ou peut-être à Sedan. On y voit une femme d’une grande beauté, avec un port de tête altier et qui impose le respect. Il y avait, me semble-t-il, chez les personnes de cette génération, une grande dignité, forgée dans le malheur et que nos contemporains, avachis devant le petit écran, n’ont plus toujours.

Charleville, la Place ducale

14:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, Rimbaud, Vitalie Cuif

11/01/2008

Au pays de Rimbaud

« Madame Rimbaud » de Françoise Lalande, est un livre qui était sorti aux Presses de la Renaissance en 1987 mais qui a été réédité en 2005 chez espace Nord.

Il donne un éclairage tout à fait intéressant sur la mère de Rimbaud, que les contemporains et les critiques ont toujours présentée comme une mégère peu sympathique. Paysanne terre à terre, pleine de préjugés, mère castratrice, elle n’aurait rien compris à son poète de fils, lequel aurait passé sa vie à la fuir.

Françoise Lalande qui est ardennaise d’origine (encore qu’elle ait vécu à Bruxelles depuis sa plus tendre enfance, ce qui à mon avis suppose déjà quelques distances par rapport à la mentalité paysanne), a décidé de porter un regard de femme sur cette autre femme qu’était la mère de Rimbaud. Elle a accompli un travail de recherche rigoureux, reprenant tous les documents que l’on possédait pour essayer d’en faire une lecture objective, sans se laisser impressionner ni influencer par ses prédécesseurs, ce qui représente déjà en soi un tour de force.

En d’autres termes, elle essaie de comprendre cette femme qui assurément a eu une vie difficile. D’abord elle tente de cerner la mentalité qui régnait au XIX° siècle dans l’Ardenne rurale (travail des champs, catholicisme, sens du devoir à accomplir, vie rude, avenir incertain, etc.). Ensuite, elle nous décrit la vie de Vitalie Cuif, orpheline de mère à six ans et qui devra assumer seule les tâches domestiques pour aider son père et ses deux frères, trop occupés par les travaux agricoles. Plus tard, quand le père quittera la ferme de Roche (près de Vouziers) et viendra s’établir à Charleville, elle rêvera à un avenir meilleur et épousera un beau capitane, Frédéric Rimbaud. Malheureusement, ce militaire sera toujours en déplacement et il ne reviendra au foyer que par intermittence, juste le temps de lui faire cinq enfants (dont une fille mourra à la naissance) et de repartir sans jamais lui remettre le moindre argent. Vitalie a donc dû assumer seule l’éducation de sa progéniture. Le jour où elle marquera enfin sa désapprobation à son mari (car cette vie de couple n’en est pas une), celui-ci la quittera à jamais.

Plus tard, elle connaîtra de nouveau le malheur avec la disparition de sa fille préférée, morte à 17 ans de la tuberculose. Puis ce sera Arthur, cet enfant si prometteur, si brillant à l’école, qui quittera tout pour Verlaine, affichant une homosexualité qui fera scandale mais que finalement, en mère aimante, elle tentera de comprendre. Chaque fois qu’Arthur appellera au secours, elle répondra à son appel : elle ira le rechercher à Bruxelles pour l’extraire des griffes de Verlaine ou bien elle ira vivre avec lui à Londres pendant un long mois, afin de lui remonter le moral. Et cela tout en assumant seule les travaux des champs, car à l époque où elle a dû reprendre elle-même l’exploitation de Roche. Pendant qu’elle est dans les champs, Arthur restera cloîtré dans le grenier, en train d’écrire « Une saison en Enfer ». Elle ne lui reprochera pas son inactivité, mais tentera de comprendre ce fils qui se meurt d’amour et de désespoir pour Verlaine, lequel, à ce moment, est emprisonné à Mons, suite au coup de feu qu’il a tiré sur Rimbaud (« Le ciel est par-dessus des toits, si bleu, si calme… »). C’est elle-même, elle si pingre et si peu fortunée, qui paiera l’édition à compte d’auteur d’Une saison en enfer, espérant par là que son fils va enfin trouver dans l’écriture une occupation décente. On imagine sa consternation quand, quelques mois plus tard, Arthur jettera au feu les précieux exemplaires et qu’il repartira, toujours plus loin, toujours plus longtemps, sans donner le moindre signe de vie à sa mère, torturée d’angoisse.

Quand Rimbaud sera en Abyssinie, elle lui écrira régulièrement et lui enverra tous les objets insolites qu’il demandera (boussole, livres d’agriculture, etc.). Quand après onze années d’absence, Rimbaud revient enfin et qu’il est amputé à Marseille (synovite tuberculeuse), c’est elle qui sera là, s’étant précipitée à son chevet.

Le livre de Lalande nous offre donc une approche éclairante de ce personnage hors du commun, sur lequel elle pose un regard sympathique et compréhensif.

En donnant à son livre le titre de Madame Rimbaud (comme il y a Madame Bovary, qui n’existe qu’à travers son mari), elle veut montrer que cette femme n’a pas vécu pour elle-même mais pour les autres. Comme enfant, comme femme et comme mère, elle n’a fait qu’accomplir ses devoirs et aura traversé la vie en luttant sans cesse, tentant du mieux qu’elle a pu d’assurer un peu de confort aux siens. Certes, ce fut une paysanne rude, qui comptait ses sous et qui était exigeante. Mais comment aurait-il pu en être autrement ?

23:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Littérature, Rimbaud, Françoise Lalande

04/01/2008

Paradoxe sur le comédien

Dans son livre « Le paradoxe sur le comédien », Diderot prend un peu ses contemporains à rebrousse-poils. Ainsi, si tous s’accordaient à dire qu’il fallait imiter la nature, lui au contraire insiste sur le fait que le théâtre est avant tout un lieu de convention. Par exemple, il est impossible d’étendre la durée d’une représentation au-delà du raisonnable, aussi l’action décrite ne peut-elle excéder un certain temps. De même, comme il est impossible de changer trop souvent de décors, il faut bien se résoudre à une unité de lieu. Cependant, comme il trouve cette nécessaire unité de lieu un peu forcée et ridicule, il préconise des scènes plus grandes, où plusieurs tableaux pourraient être joués en même temps. Cette idée des tableaux simultanés qui finissent par coïncider nous fait penser à la tragédie antique, où le chœur coexiste à côté des acteurs.

Enfin, à côté de l’unité de temps et de lieu, Diderot revendique l’unité d’action. Dans la vie, dit-il en substance, nous menons de front plusieurs affaires, tandis qu’au théâtre, pour la bonne intelligence de la pièce, il importe de se limiter à une seule intrigue.

Respectant les règles des trois unités, il se montre donc très classique. Pourtant, comme je l’ai dit, sa position marque un changement dans la conception que l‘on se fait du théâtre. Plutôt que d’imiter la nature, les auteurs doivent surtout comprendre que leur art est de convention. En effet, si des auteurs comme Corneille ou Racine sont admirables, il faut bien reconnaître que personne ne parle comme leurs personnages dans la réalité. Preuve indiscutable qu’il existe un langage poétique propre au théâtre. Autant donc de le savoir. Tout, sur la scène, est arbitraire et s’il existe un réel (la vraisemblance), c’est un réel de théâtre, qui ne correspond pas avec la réalité de la vie

« Réfléchissez un moment sur ce que l’on appelle au théâtre être vrai. Est-ce y montrer les choses comme elles sont en nature ? Aucunement. Le vrai en ce sens ne serait que le commun. Qu’est-ce donc que le vrai de la scène ? C’est la conformité des actions, des discours, de la figure, de la voix, du mouvement, du geste, avec un monde idéal imaginé par le poète, et souvent exagéré par le comédien. »

Le paradoxe du comédien, c’est que ce n’est pas l’acteur le plus sensible qui est le meilleur mais bien celui qui régit son jeu de scène avec sa tête. En d’autres mots, un acteur qui vit intensément son sujet au point de pleurer pour de vrai sera peut-être bon dans cette scène de larmes, mais il sera médiocre ailleurs. A l’inverse, un bon acteur, qui sait intérioriser son personnage tout en gardant une certaine distance (car dans le fond il n’est pas ce personnage, il le représente) pourra au contraire jouer tous les rôles qui s’offrent à lui avec la même constance. Le bon acteur garde donc la tête froide et fait semblant d’être son personnage alors qu’il sait qu’il ne l’est pas. Aujourd’hui il est Le Cid, demain il sera Scapin.

A côté de toutes ces considérations, l’autre grande thèse défendue par Diderot dans ce livre, c’est sa critique implicite de la grande tragédie. Celle-ci est certes intéressante, mais elle a eu son temps. Le public veut entendre parler de choses qui le touchent, autrement dit d’une réalité qu’il connaît. Or que connaît-il mieux que sa vie quotidienne ? Loin donc des tirades du Cid ou des plaintes de Phèdre, il faut mettre sur scène le drame de la vie (amour, mariage, décès, tromperie, ruine, etc.), autrement dit tous ces petits faits qui nous bouleversent tous les jours.

Donc, tout en reconnaissant le côté arbitraire de l’art théâtral, Diderot rompt avec la tragédie classique pour faire l’apologie du drame bourgeois. Certes le théâtre n’est fait que de conventions, mais il doit faire semblant d’exprimer (notion de vraisemblance) la réalité quotidienne des spectateurs. L’intrigue quitte donc la sphère de l’épopée ou de l’Histoire pour s’emparer de la vie quotidienne des gens ordinaires. Il faut dire qu’à l’époque de Diderot le public n’était plus celui de la Cour de Versailles mais que le monde du théâtre s’ouvrait à la nouvelle classe sociale montante, la bourgeoisie.

Peut-être vivons-nous les derniers instants de cette évolution. Après la tragédie antique, où l’action renvoyait directement au sacré et où les Dieux eux-mêmes pouvaient être présents sur scène, après la tragédie classique et ses grandes tirades désespérées, après le drame bourgeois suivi par le théâtre de boulevard, sont apparus les théâtres de l’absurde (Sartre) ou du néant (Beckett). Peut-on aller plus loin encore ? Pourquoi pas ? Mettra-t-on en scène des financiers contents d’eux-mêmes et comptant leur argent ? Fera-t-on l’apologie de la société capitaliste et de ses biens de consommation ? Le genre romanesque a déjà bien inventé l’auto fiction, genre dans lequel un écrivain qui n’a plus rien à dire ne fait plus que parler de lui-même. Alors pourquoi pas un théâtre sur le monde des petites entreprises florissantes où le travail acharné vient à bout de la crise économique ambiante ? Les régimes communistes ont bien eu leurs écrivains officiels, chargés d’encenser le régime en place. Pourquoi le capitalisme ne ferait-il pas de même ?

Heureusement, c’est oublier que l’art est avant tout subversif et qu’il conserve au fond de lui un pouvoir critique à toute épreuve. Loin de glorifier notre époque sans valeurs on peut donc espérer au contraire qu’il nous en livrera une vision critique et acerbe qui ne manquera pas d’ouvrir les yeux à certains. Du moins on peut l’espérer.

14:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Diderot, Paradoxe sur le comédien

03/01/2008

Nouvelle année.

Lors du nouvel an, avez-vous pris de bonnes résolutions sur ce que vous vouliez faire ou ne pas faire en 2008 ?

Que votre réponse soit positive ou négative, cela importe peu, le résultat est le même. Voici ce qu’en pensait un voyageur qui savait de quoi il parlait puisqu’il avait passé une saison en enfer :

« Enfin, le plus probable, c’est qu’on va plutôt où l’on ne veut pas, et que l’on fait plutôt ce qu’on ne voudrait pas faire, et qu’on vit et décède tout autrement qu’on ne le voudrait jamais, sans espoir d’aucune espèce de compensation.»

Arthur Rimbaud, lettre à sa famille, Aden 15.01.1885

14:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Littérature, Rimbaud

26/12/2007

De l'individu et de sa place dans le monde.

"Le même fleuve de vie qui court à travers mes veines nuit et jour court à travers le monde et danse en pulsations rythmées.

C’est cette même vie qui pousse à travers la poudre de la terre sa joie en innombrables brins d’herbe et éclate en fougueuses vagues de feuilles et de fleurs.

C’est cette même vie que balancent flux et reflux dans l’océan-berceau de la naissance et de la mort.

Je sens mes membres glorifiés au toucher de cette vie universelle. Et je m’enorgueillis, car le grand battement de la vie des âges, c’est dans mon sang qu’il danse en ce moment."

Rabindranath Tagore, L’Offrande lyrique, Poésie-Gallimard, page 104

On a rarement vu un poète pousser aussi loin la fusion avec la nature, derrière laquelle il voit la main de Dieu. Microcosme au sein du macrocosme, l’homme reçoit ses forces du monde qui l’entoure, monde dont il n’est qu’un des éléments. Loin du libre-arbitre et de la philosophie nietzschéenne du surhomme, Tagore nous donne une leçon d’humilité. Nous ne valons que par les dons gratuits que nous avons reçus.