31/05/2009

Maurice Grevisse

L'autre jour, Solko avait consacré une note à Maurice Grevisse, le trouvant trop laxiste. Il n'a pas tort, mais j'ai envie de lui faire remarquer que les grammairiens font de la linguistique synchronique, ce qui signifie qu'ils donnent un état de la langue à un certain moment (en l'occurrence le français qui se parle de leur vivant). Ils sont donc « coincés » entre des règles et une tradition d'un côté et une langue qu'ils voient évoluer sous leurs yeux de l'autre.

Tant que ce n'est que le peuple qui commet une faute en ne respectant pas les règles, le grammairien peut sanctionner. Le problème de Grevisse, c'est qu'il s'est appuyé sur les « bons auteurs » pour trouver une légitimité à ce qu'il disait. Ceci traduit d'ailleurs une certaine admiration pour les écrivains et relève encore d'une conception proche de celle du XIX° siècle où on attendait encore de quelqu'un comme Hugo qu'il puisse, mieux que le commun des mortels, s'exprimer correctement.

Mais à partir du moment où Grevisse s'appuie sur le corpus littéraire pour légitimer ses règles grammaticales, il doit lire les auteurs qui lui sont contemporains. Forcément. Son but n'est pas de donner un aperçu de la langue de Molière mais de celle qu'on parle de son temps à lui. Et voilà qu'il découvre qu'une série non négligeable d'auteurs célèbres et reconnus font des fautes. Il ne peut donc que rappeler la règle première et constater que celle-ci perd de son autorité puisque même de « bons auteurs » ne la respectent plus ou ne la connaissent plus.

Quelque part donc, Grevisse tente encore d'imposer une règle ancienne tout en signalant qu'il ne faut plus trop se faire d'illusion et que la langue évoluant naturellement, il suffira d'une génération encore pour que cette règle apparaisse comme désuète.

Que devait-il faire ? Dans la note qu'il lui consacre, Solko lui jetait la pierre. Je le comprends quelque part. Mais d'un autre côté, je me dis que si Grevisse avait refusé cette ouverture vers une évolution inéluctable de la langue et s'était contenté d'affirmer des règles avec autorité, il aurait peut-être commis une faute, professionnellement parlant. En effet, en agissant de la sorte, il aurait fait comme si la langue ne devait plus évoluer. Or, malheureusement (ou heureusement), elle évolue.

On sent bien, quand on étudie un peu l'ancien et le moyen français, qu'une langue n'a pas toujours atteint son point d'équilibre. Alors que le latin classique permettait d'exprimer des idées complexes avec aisance, on remarque chez les écrivains de ces périodes intermédiaires une sorte de flou donc ils sont eux-mêmes conscients. Ils disent souvent qu'ils essaient d'exprimer au mieux ce qu'ils ont à dire avec la langue imparfaite dont ils disposent, langue qui n'est encore régie par aucune règle. C'est qu'il a fallu un certain temps pour passer des déclinaisons à six cas du latin (nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif) à une déclinaison à deux cas en ancien français (cas sujet et cas régime-complément) :

Singulier :

li murs (cas sujet), d'après murus, muri, le mur. On remarquera la chute de la voyelle

le mur (cas régime), d'après l'accusatif murum

Pluriel :

li mur (cas sujet), d'après muri

les murs (cas régime) d'après muros

C'est donc à partir du cas régime que le français s'est formé puisqu c'est là qu'on trouve la distinction entre le singulier sans « s » et le pluriel avec « s ».

Mais à peine un équilibre était-il trouvé avec l'utilisation de ces deux cas que la langue a continué d'évoluer naturellement vers plus de simplification encore pour arriver à ne plus posséder qu'un seul cas. Il fallut alors remédier à cette lacune par l'utilisation généralisée des prépositions (afin d'indiquer tout de même la fonction des noms : il parle « à » son ami, il vient « de » Paris, il va « à » Paris, etc.), ce qui demanda de nouveau un certain temps.

Il faut attendre le XVI° siècle pour que la langue trouve enfin son vrai souffle. Polie ensuite par les grammairiens du XVII° siècle (qui reprenaient, eux, l'usage de la Cour), elle atteint alors sa plénitude. Depuis, malheureusement, elle a quitté ce fragile point d'équilibre pour se simplifier. Les subjonctifs imparfait et plus que parfait sont complètement sortis du langage parlé, ainsi que le passé simple. On pourrait donner des dizaines d'exemples où ce qui se disait avec nuance s'exprime maintenant plus pauvrement. Je suis le premier à le regretter car il y a là une perte. Mais je me dis aussi que si mes ancêtres avaient raisonné comme moi, on parlerait encore latin.

Avec la mondialisation galopante que nous connaissons, il est à craindre que l'anglais ne devienne la seule langue véhiculaire (et il prendra ainsi la place qu'occupait le latin autrefois). Mais quel anglais ? Pas celui de Shakespeare, évidemment, mais un sabir commercial fort approximatif. Cela me fait de la peine. Et d'un autre côté je me dis que notre belle langue française est issue du bas latin de la fin de l'Empire, une langue de marchands et de soldats, d'immigrés et de barbares. Alors tous les espoirs me semblent permis. Sauf qu'il faudra de nouveau mille ou deux mille ans pour retrouver une belle langue classique toute en finesse. N'est-ce pas le temps qu'il a fallu pour passer de Cicéron à Corneille et Racine ? C'est sans doute pour cela que Solko en veut à Grevisse. Mais le pauvre homme pouvait-il faire autre chose que ce qu'il a fait ? Pouvait-il, à lui tout seul, arrêter l'évolution du monde ?

00:19 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : langue française, grevisse

28/05/2009

"Zozo, chômeur éperdu" de Bertrand Redonnet

C'est un conte drôle que nous offre Bertrand Redonnet avec son « Zozo, chômeur éperdu ». Drôle parce que tout est dit avec humour et même parfois avec une verve rabelaisienne. Son héros, « gros mangeur, grand buveur et paresseux par nature » comme dit l'éditeur en quatrième de couverture, est un chômeur professionnel. L'action se passe dans les années soixante, autrement dit à une époque où il allait de soi de trouver du travail. C'est donc bien par pur goût de l'oisiveté que Zozo se complait dans sa condition et qu'il met tout en œuvre pour que celle-ci perdure. Pourtant, derrière cet humour qui sous-tend tout le livre, on perçoit une contestation sociale et politique manifeste. Zozo vit comme bon lui semble, à contre-courant de ses contemporains, ce qui n'est peut-être pas aussi facile qu'on le croit et qui dénote finalement d'une certaine force de caractère. Et puis cette critique du monde du travail, par définition humiliant et aliénant, nous parle à tous, nous qui vivons en pleine ère de néo-libéralisme triomphant. Certes Zozo fait rire quand on le voit se battre avec les autorités pour tenter de refuser les emplois qu'on lui propose. Certes, c'est plus par maladresse que par intelligence qu'il parvient à ses fins (par exemple il se blesse en tombant d'un échafaudage et est donc dispensé de travail). Mais dans le fond, on finirait par l'envier et on voudrait l'accompagner quand il passe ses journées à flâner dans la campagne, son fusil sous le bras (il ne fait pas grand mal au gibier car il rate toujours sa cible). Cette vie n'est-elle pas plus agréable que celle que nous menons tous, soumis aux horaires et aux obligations de résultat imposées par l'OMC et la mondialisation de l'économie ?

Derrière la farce drôle se dessine donc une contestation manifeste et Bertrand Redonnet semble bien revendiquer le droit de l'individu à disposer de lui-même et de son emploi du temps.

Le style, quant à lui est truculent puisque les dialogues sont rapportés tels quels, en langage populaire :

« C'était le garde-champêtre qu'était venu. Le garde-champêtre ? Nom de dieu d'bon dieu, et qu'est-ce qu'il voulait de feignant, plus feignant encore que l'curé, à venir faire chier les autres avec son vélomoteur que c'était nous qu'on payait l'essence, les pneus et les réparations ? Hein, qu'est-ce qu'il voulait ce gros crétin ? »

Remarquons qu'il s'agit ici d'un discours indirect libre plutôt que d'un simple dialogue. Ce procédé est courant dans le livre et permet de raconter rapidement ce qui s'est dit sans couper le récit par des dialogues intempestifs, mais tout en conservant la verdeur du langage.

Les termes du patois local sont à l'honneur : « I m'auront la peau » pour « ils auront ma peau », « I sais pas » pour « je ne sais pas ». On rencontra aussi des mots inhabituels en français comme « lumas » (« fouiner dans toutes les vieilles murailles à la recherche de lumas ») ou « métive » (« les autres louaient la limpidité des cieux pour la métive, la fenaison ou l'arrachage des pommes de terre »). Je note qu'en dehors même des dialogues, des termes sont employés qui doivent eux aussi relever de la langue régionale, comme « carnassier » pour «carnassière ».

S'il n'aime ni le garde-champêtre ni le curé, Zozo, en marge de la société des hommes, ne manque pas d'ironie pour ridiculiser toutes les conventions. C'est ainsi que c'est toujours le deux novembre, jour des morts, qu'il tue son cochon pour en faire du boudin ou de la saucisse. Chasseur par vocation, il rate toujours sa cible, tant il semble incompétent en tout, sauf dans l'art de la flânerie. Ne lisant pas et sachant d'ailleurs à peine lire, il sera bien étonné le jour où son ancien instituteur lui offrira trois livres (Raboliot, La Dernière Harde et les Contes de la Bécasse). Ce seront les seuls qu'il possédera jamais dans sa vie, encore ne les parcourt-il qu'en hiver « car enfin on ne lit pas à moins d'être malade ou blessé ou quand il fait bon à courir les chemins ». Mais s'il ne lit pas, Zozo est un conteur né et il sait inventer des histoires truculentes à partir de ses expéditions de chasse manquées, en les déformant à son avantage bien entendu, comme celle de ce héron qu'il a tiré par inadvertance et qu'il finira par empailler et par surnommer De Gaulle.

Par son côté truculent, Zozo aurait pu figurer dans une chanson de Brassens et ce n'est pas étonnant que ce soit notre ami Bertrand qui l'ait inventé, lui qui justement consacra autrefois un livre à ce chanteur-poète (Brassens, poète érudit). Je retrouve aussi dans « Zozo » des caractéristiques déjà rencontrées dans Chez Bonclou et autres toponymes (édité chez Publie.net) comme par exemple les diverses interprétations données d'un même fait par différents protagonistes. Ainsi, pour tenter de comprendre le décès d'un menuisier qui s'est pendu, certains avancent l'hypothèse d'une infidélité conjugale, d'autres disent que le pauvre homme était endetté jusqu'au cou à cause de toutes les machines qu'il avait dû acheter (on retrouve ici la critique acerbe du monde du travail et du système capitaliste), d'autres encore affirment qu'il avait perdu la raison tellement il avait bu. Par cette manière de raconter les faits, l'auteur laisse au lecteur le soin de choisir la version qui lui convient, tout en décortiquant l'art de raconter, démontrant par-là que tout est possible à celui qui écrit un livre. Miroir braqué sur le monde, la littérature se donne comme le reflet de tout ce qui se dit dans les villes et les villages. Elle n'est qu'un amplificateur de l'immense brouhaha de la société des hommes.

On ne racontera pas ici la fin de l'histoire de Zozo, disons seulement qu'il est la victime de plus rusé que lui. Alors qu'il ne voulait qu'un peu de tranquillité, la fourberie des hommes le rattrape. Conte « sans morale apparente » disait l'éditeur. Pas sûr. Zozo est puni non pas de sa fainéantise mais de sa naïveté. C'est ce que je disais en commençant : derrière l'humour de ce livre, se dessine le drame de tout individu qui doit vivre au milieu de ses semblables.

16:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, "zozo, chômeur éperdu", bertrand redonnet

21/05/2009

Protestantisme

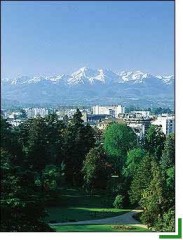

Le 21 mai 1536, Genève adopte la réforme et va bientôt devenir le siège européen du calvinisme. Calvin (ou Cauvin) était né en 1509 dans une famille de la petite bourgeoisie picarde. Il latinise son nom en Calvinus et montre très vite un grand intérêt pour les idées de Luther. Il publie en latin d'abord puis en français « L'Institution de la religion chrétienne », livre dans lequel on retrouve les thèses protestantes classiques : chacun est seul devant Dieu et si clergé il doit y avoir, celui-ci doit être vu comme une délégation des fidèles pour les aider dans leur recherche de Dieu et non comme une autorité qui impose sa vision de manière hiérarchique.

Jusque là, sa théorie est séduisante et si j'étais croyant, je la préférerais à la version catholique. Le problème, c'est qu'il me semble aller trop loin lorsqu'il introduit son concept de prédestination. Partant de l'idée que Dieu est amour, il affirme que le salut (la vie éternelle si on veut) est accordé gratuitement aux hommes malgré le fait que ceux-ci sont finalement bien imparfaits. C'est donc un cadeau que Dieu leur fait car dans le fond aucun être humain ne mérite vraiment ce salut si on analyse en profondeur les actes accomplis. Il faut donc s'en remettre à la volonté divine, qui distribue ses faveurs arbitrairement. A la limite, quelle que soit l'attitude adoptée pendant sa vie, l'individu sera récompensé ou non selon le bon vouloir de Dieu. Manifestement Calvin ne se sert pas de la religion pour asseoir l'autorité d'une morale. Sa démarche est plutôt du type mystique : on s'abandonne complètement aux volontés célestes et les actions que l'on pourrait poser volontairement n'interviennent en rien dans la décision finale.

Petit à petit, c'est une véritable théocratie qui dirige la ville de Genève, tant le parti de Calvin a pris de l'importance. Appelée la « Rome protestante », la ville attire des réfugiés de toute l'Europe.

Religion austère (sans luxe ni ornements), le calvinisme proscrit la musique et le théâtre (on se croirait en présence de Platon, que nous avons évoqué l'autre jour et qui méprisait les arts). Les idées développées sont parfois archaïques pour l'époque (la terre est au centre de l'univers, les femmes sont comme des objets pour l'homme...). Ne tolérant aucun esprit critique, Calvin ira jusqu'à faire brûler Michel Servet (dont nous avons déjà parlé : ce fut un des premiers à se poser des questions sur le rôle réel de Vespucci dans la découverte des Amériques. Cet homme possédait manifestement un esprit critique très affûté et par-là il dérangeait forcément).

Il faudra attendre l'invasion française de 1798 pour que les catholiques reviennent à Genève, où on dit qu'ils sont aujourd'hui majoritaires. Les ami(e)s suisses qui nous lisent peuvent apporter des précisions sur ce dernier point, elles seront les bienvenues.

Notons que le protestantisme, qui avait, à ses débuts avec Luther, ouvert des pistes de réflexions intéressantes, devient fort rigide avec Calvin. Et si, pour les catholiques de l'époque, il suffisait d'être riches pour acheter son entrée dans le paradis (cf. l'affaire de la vente des indulgences lors de la construction de St Pierre à Rome), l'idée de Calvin comme quoi la vie éternelle est accordée à certains individus seulement par une sorte de faveur divine arbitraire, est tout aussi décourageante et injuste. Tout cela laisse quand même perplexe sur le rôle intrinsèque des religions. Non seulement elles apparaissent comme un moyen facile de rassurer l'individu qui se pose des questions sur le pourquoi de la mort (car cela reste un vrai scandale que l'on puisse être et demain n'être plus), mais en plus, alors qu'elles devraient justement apporter la sérénité (d'une manière naïve et simpliste peut-être, mais qui devrait être efficace) elles finissent toujours par replonger cet individu dans la culpabilité (le péché originel) ou le désespoir (la prédétermination calviniste). On veut encore bien que certains aient recours à des moyens peu rationnels, pour autant au moins que cela les aide à vivre, mais si en plus c'est pour se retrouver tout aussi malheureux, on ne voit pas bien l'intérêt. Sans parler des conflits inter religieux.

Car on le sait, de l'intransigeance réciproque entre Catholiques et Protestants, naîtront les guerres de religion, avec des massacres comme la St Barthélemy (et même plus tard, après la révocation de l'Edit de Nantes sous Louis XIV, les dragonnades dans les Cévennes). Seul un homme comme Montaigne, qui avait tout misé sur l'humanisme, parviendra à rester en retrait et à conserver un esprit critique dans cette époque finalement fort troublée qu'était la Renaissance. Ce n'est pas pour rien qu'il demande de ne pas tout simplifier en réduisant chaque problème à une opposition binaire. Plutôt que de choisir un camp, il prône lui le scepticisme. Doutant de tout, au moins ne tombe-t-il pas dans le fanatisme.

Tous ces problèmes de nature religieuse nous semblent loin aujourd'hui et pourtant... Il suffit de voir les réactions (d'un côté comme dans l'autre, je le dis tout de suite) au sujet du port du voile à l'école pour se rendre compte que rien n'est résolu. Chacun croit détenir « La » vérité et veut l'afficher « ostensiblement », ce qui entraîne des réactions par ailleurs justifiées mais tout aussi intransigeantes. Est-ce donc une nécessité de toujours penser sur un mode binaire, entre bons et mauvais, entre riches et pauvres, entre Orient et Occident, entre hommes et femmes ? Notre mode de fonctionnement mental est-il si réduit que nous ne puissions dépasser le stade de l'opposition de deux concepts ? Il semblerait bien que oui. Alors il nous restera la poésie comme échappatoire possible. Dans le flou dont elle enveloppe tout, elle parviendra peut-être à nous offrir une autre lecture du monde, une lecture qui soit positive, même si elle est souvent désespérée.

23:07 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : histoire, protestantisme, calvin

19/05/2009

Le retour au pays natal (2)

En fait c'est une servante, la vieille nourrice d'Ulysse, qui le reconnaît à une ancienne blessure alors qu'elle lui lave les pieds dans un bassin. Elle est tellement étonnée que le bassin se renverse à terre (symbole pour dire que l'élément liquide, qui avait été un ennemi pour notre héros, perd maintenant tout pouvoir ?) Elle veut révéler la nouvelle du retour du maître, mais Ulysse lui demande de conserver le secret. On notera que cette nourrice symbolise par excellence l'élément maternel. C'est elle qui a allaité Ulysse quand il n'était qu'un bébé. Elle incarne donc bien pour lui la terre d'Ithaque. Le fait que ce soit elle qui le reconnaisse n'est donc pas anodin. C'est une manière de légitimer son retour dans la terre natale.

Il se fait ensuite reconnaître de son fils Télémaque et de quelques fidèles serviteurs. Sa femme, Pénélope, elle, ne l'a pas reconnu. Or c'et le moment qu'elle choisit pour donner sa main à celui de ses prétendants qui parviendra à bander l'arc de son époux. Lassée d'attendre celui-ci, fatiguée de repousser l'assiduité de tous ces hommes qui veulent s'emparer du royaume en montant dans la couche nuptiale, elle cède donc au moment même où Ulysse arrive. Cette coïncidence permet à l'intrigue de se poursuivre sous nos yeux, mais elle accentue encore le désespoir d'Ulysse qui risque même de perdre son épouse adorée.

On connaît la suite. Aucun des prétendants ne parviendra à tendre l'arc. Alors Ulysse, qui avait eu soin de faire fermer toutes les portes du palais, s'avance et demande l'autorisation d'essayer lui aussi l'arc du divin Ulysse. Tout le monde s'esclaffe et Pénélope elle-même, si elle l'autorise à tenter sa chance, précise tout de même qu'il n'est pas question qu'elle l'épouse si jamais il parvient à réussir. Là-dessus, elle quitte la pièce et se retire dans ses appartements. Ulysse commence alors à massacrer tous les prétendants à l'insu de la reine qui ne se rend compte de rien.

Notons qu'Ulysse n'épargne que deux personnes. Le héraut qui s'était occupé de son fis quand celui-ci était petit et un aède qui promet qu'il va chanter ses exploits. Les « littéraires » chargés de conserver la mémoire des événements sont donc épargnés. Outre qu'il s'agit là d'une belle mise en abyme (puisque ce que le poète promet d'écrire et de chanter, c'est l'Odyssée en fait, ce grand poème que nous sommes justement occupés à lire - ou à écouter pour ce qui était des Grecs de l'Antiquité), il convient de souligner le rôle exceptionnel qu'Ulysse accorde à la poésie narrative.

Enfin Ulysse paraît devant Pénélope, qui a du mal à reconnaître son mari dans ce héros qui se présente devant elle (il n'a plus alors l'apparence d'un vieux mendiant mais il est comme il est vraiment, c'est à dire avec vingt ans de plus que le jour de son départ).

Pénélope, en femme rusée, soumet Ulysse à une dernière épreuve.

« Si cet homme est bien le seul et unique Ulysse, nous nous retrouverons car entre nous il y a un signe secret et sûr, un signe irréfutable que nous sommes, lui et moi, seuls à connaître. »

Alors elle demande à ses servantes d'apporter la couche nuptiale, mais à ces mots Ulysse s'écrie que c'est impossible, car un des pieds du lit a été construit à partir du tronc d'un olivier vivant (ou si on préfère un des quatre pieds est en fait enraciné dans le sol puisque le lit a été construit autour de l'olivier vivant). A ces mots, la pauvre Pénélope tombe dans les bras d'Ulysse. Notons en passant la particularité de ce lit nuptial (c'est là sans doute que l'enfant du couple, Télémaque, a été conçu), qui est fait en partie d'un tronc d'olivier, lequel symbolise la vie par excellence (et l'olivier, toujours vert, plus qu'aucun autre arbre encore). De plus, par ses racines, il puise ses forces dans la terre d'Ithaque. La couche du couple royal semble donc l'aboutissement légitime et vital de cette terre, ce qui donne à leurs ébats amoureux un caractère pour le moins particulier, comme si la force de la terre natale se transmettait, via la sève de l'arbre, au lit nuptial et donc aux amants royaux chargés d'assurer une descendance légitime.

Quand elle est bien certaine que c'est Ulysse qui est revenu, Pénélope défaille presque :

« ...le cher cœur et les genoux de Pènélopéia défaillirent tandis qu'elle reconnaissait les signes certains que lui révélait Odysseus. Et elle pleura quand il eut décrit les choses comme elles étaient ; et jetant ses bras au cou d'Odysseus, elle baisa sa tête. »

Ulysse, lui aussi est presque en larmes. Ils s'acheminent vers le lit et Athéna retarde le lever du soleil pour que la nuit dure plus longtemps et que le couple enfin reconstitué puisse se raconter tout ce qu'il a à se dire.

L'ordre est rétabli. Ulysse est rentré chez lui, il a reconquis son sceptre, il a retrouvé sa femme. Sa descendance est déjà assurée dans la personne de son fils Télémaque. La grande aventure s'achève dans le bonheur domestique. Le temps des exploits est terminé. C'est chez lui, dans sa terre natale, qu'Ulysse va poursuivre calmement sa vie, comme s'il n'y avait qu'elle qui avait pu apaiser l'éternel voyageur, comme si l'unique sens de l'existence se trouvait là, sur ce rocher d'Ithaque, sur cette île perdue elle aussi au milieu de la mer (comme autrefois le navire d'Ulysse), mais sur laquelle il avait vu le jour.

La morale de l'histoire est donc qu'il faut partir pour accomplir des exploits et grandir, afin de devenir un homme. Mais il faut aussi savoir revenir car seul l'endroit où on est né et où on a passé sa jeunesse peut apporter l'apaisement.

00:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, homère, odyssée, ulysse

17/05/2009

Le retour au pays natal

Chacun a ainsi un lieu où il a vécu enfant et où il lui semble que les choses ont plus de sens qu'ailleurs, comme si l'ordre qui y règne n'était pas arbitraire mais relevait de la nécessité. Sans doute parce que tout ce que l'enfant voit avec ses yeux, il l'enregistre. La structure du monde qui l'entoure, il se l'approprie et la fait sienne. C'est par ce pays où il a vécu qu'il est devenu ce qu'il est. Plus tard, bien plus tard, quand il y reviendra, il lui semblera toujours retrouver un aspect immuable, même si les changements sont manifestes, comme partout ailleurs. Mais c'est là qu'il a fait la découverte du monde, c'est là qu'il a grandi et cela, personne ne pourra jamais le lui enlever. Cela fait partie de sa mémoire profonde.

La littérature n'est pas sans avoir fait allusion à ce pays des origines. On pourrait même dire que dès ses tous premiers textes elle s'est concentrée sur cette quête du pays natal, sur cet Eden perdu que l'adulte, emporté par les événements de la vie, essaie de retrouver malgré tous les obstacles qui s'opposent à son retour. Cette recherche désespérée et toujours différée et inaccomplie, on l'aura compris, c'est le vieil Homère qui nous en livre les secrets avec le périple d'Ulysse qui tente désespérément de rentrer chez lui à Ithaque.

Dix ans durant il a guerroyé devant les murs de Troie. Dix autres années lui seront encore nécessaires pour retrouver son chemin. Errant sans fin sur l'élément liquide, victime de la colère des dieux, il cherche désespérément le pays où il est né et où l'attendent sa femme et son fils.

Expie-t-il ainsi la ruse qu'il a imaginée en inventant le cheval de bois qui a permis aux Grecs de prendre par traîtrise la ville qu'ils assiégeaient en vain ? Ce voyage qui n'en finit plus et qui le prive de ses foyers est-il une sorte de punition pour sa fourberie ? C'est bien possible. Mais peut-être aussi se complait-il dans cette errance qui lui permet de découvrir des contrées enchantées, de jouir de l'amour de femmes exceptionnelles et de tester sa capacité à vaincre les obstacles qui se présentent. Qui dira si Ulysse est victime de son sort ou si au contraire ce cheminement lui plaît bien, même s'il ne l'avoue pas ?

A la fin, cependant, il semble se fatiguer de son périple et quand enfin il voit devant lui se dresser les rochers d'Ithaque, c'est un grand soulagement pour lui.

Vingt ans se sont donc écoulés depuis son départ et personne ne le reconnaît. Il s'enquiert des nouvelles et se rend vite compte que son royaume tombe en ruines. Sa femme est courtisée par une série de prétendants qui ne pensent qu'à manger et à boire sur son compte. Il va lui falloir rétablir son autorité sur son propre royaume dans une sorte d'ultime épreuve. Redevenir Ulysse en quelque sorte car c'est comme un mendiant qu'il a débarqué dans la cité où personne ne fait attention à lui.

"Donc, tout lui semblait changé, les chemins, le port, les hautes roches et les arbres verdoyants. Et, se levant, et debout, il regarda la terre de la patrie. Et il pleura, et, se frappant les cuisses de ses deux mains, il dit en gémissant :

- O malheureux ! Dans quelle terre des hommes suis-je venu ? Ceux-ci sont-ils injurieux, cruels et iniques ? sont-ils hospitaliers, et leur esprit est-il pieux ? où porter toutes ces richesses ? où aller moi-même ?"

Personne ne le reconnaît, sauf son chien fidèle :

"Et ils se parlaient ainsi, et un chien, qui était couché là, leva la tête et dressa les oreilles. C'était Argos, le chien du malheureux Odysseus qui l'avait nourri lui-même autrefois, et qui n'en jouit pas, étant parti pour la sainte Ilios. Les jeunes hommes l'avaient autrefois conduit à la chasse des chèvres sauvages, des cerfs et des lièvres ; et, maintenant, en l'absence de son maître, il gisait, délaissé, sur l'amas de fumier de mulets et de boeufs qui était devant les portes, et y restait jusqu'à ce que les serviteurs d'Odysseus l'eussent emporté pour engraisser son grand verger. Et le chien Argos gisait là, rongé de vermine. Et, aussitôt, il reconnut Odysseus qui approchait, et il remua la queue et dressa les oreilles ; mais il ne put pas aller au-devant de son maître, qui, l'ayant vu, essuya une larme, en se cachant aisément d'Eumaios. Et, aussitôt, il demanda à celui-ci :

- Eumaios, voici une chose prodigieuse. Ce chien gisant sur ce fumier a un beau corps. Je ne sais si, avec cette beauté, il a été rapide à la course, ou si c'est un de ces chiens que les hommes nourrissent à leur table et que les Rois élèvent à cause de leur beauté.

Et le porcher Eumaios lui répondit :

- C'est le chien d'un homme mort au loin. S'il était encore, par les formes et les qualités, tel qu'Odysseus le laissa en allant à Troie, tu admirerais sa rapidité et sa force. Aucune bête fauve qu'il avait aperçue ne lui échappait dans les profondeurs des bois, et il était doué d'un flair excellent. Maintenant les maux l'accablent. Son maître est mort loin de sa patrie, et les servantes négligentes ne le soignent point. Les serviteurs, auxquels leurs maîtres ne commandent plus, ne veulent plus agir avec justice, car le retentissant Zeus ôte à l'homme la moitié de sa vertu, quand il le soumet à la servitude.

Ayant ainsi parlé, il entra dans la riche demeure, qu'il traversa pour se rendre au milieu des illustres Prétendants. Et, aussitôt, la Kèr de la noire mort saisit Argos comme il venait de revoir Odysseus après la vingtième année."

Ulysse, qui ne veut pas encore se faire reconnaître, ne peut donc aller caresser son fidèle compagnon et après avoir essuyé une larme que personne n'a remarquée, il passe son chemin sans un regard pour le pauvre chien, qui meurt aussitôt, de désespoir sans aucun doute, lui qui avait attendu son maître pendant vingt ans ! A ce moment le vieux chien pouilleux et malade est un peu le double d'Ulysse, fatigué de son long périple de vingt ans, déguisé en mendiant et ayant quasi perdu son royaume, lequel est aux mains des prétendants de sa femme. Ce pays natal auquel il rêvait, voilà qu'il lui est refusé quand enfin il le retrouve. Tout est à refaire, donc, tout est à reconquérir.

(à suivre)

01:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, homère, odyssée, ulysse

13/05/2009

Communiqué

Pour ceux qui habiteraient dans le Sud-Ouest ou qui seraient de passage par-là, je signale que la Fédération des Œuvres Laïques des Hautes-Pyrénées organise son 31° Mai du Livre du jeudi 14 mai au vendredi 29 mai 2009 sur le thème « décolonisation et émancipation ». Tout cela se passe à Tarbes, bien entendu et la personne qui coordonne tout cela n'est autre que Michèle Pambrun, une des fidèles lectrices de Marche romane dont on a souvent pu lire ici les commentaires avisés. Bon courage à elle et qu'elle soit remerciée pour le fait de mettre ainsi sa passion des livres au service de tous.

14:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, mai du livre, tarbes

12/05/2009

11 mai 330: naissance de Constantinople

L'empereur Constantin avait décidé de bâtir une nouvelle ville, qu'il appela «Nouvelle Rome». Le 11 mai 330, cette cité devient officiellement la capitale de l'Empire, ce qui n'est pas rien. Cela fait un peu penser à la construction de St Petersbourg par le Tsar Pierre le Grand, cité qui, elle aussi, a été créée à partir d'une décision politique. Et comme St Pétersbourg, qui deviendra plus tard Leningrad, la « Nouvelle Rome » antique prendra elle aussi le nom d'un chef d'état, en l'occurrence celui de l'empereur qui l'a fondée. C'est en effet sous le nom de Constantinople que la cité du Bosphore est entrée dans l'Histoire.

Mais pourquoi créer une nouvelle capitale et cela au détriment de la Rome historique ? Tout simplement parce que l'Empire s'est tellement étendu qu'il est devenu ingouvernable. Le fait d'avoir une capitale avec une position plus centrale est appréciable. De plus, Rome a déjà montré sa vulnérabilité face aux invasions germaniques, qui se font de plus en plus pressantes. Située en plaine, elle n'offre aucune défense naturelle, ce qui risque de lui être fatal. D'ailleurs, un peu avant, l'Empereur Dioclétien avait déjà déplacé le siège du gouvernement dans quatre villes : Milan, Nicomédie (sur la mer de Marmara), Sirmium (en Serbie) et Trèves (Allemagne), dans l'espoir de mieux défendre les frontières menacées. Constantin, lui, avait d'abord fait de Nicomédie son unique capitale. Puis il s'est dit qu'il lui falalit une ville facile à défendre. Il choisit alors la vieille ville de Byzance, qui avait été fondée 1000 ans plus tôt par des colons venus de Mégare (Grèce) et qui se situait de part et d'autre du détroit qui sépare l'Europe de l'Asie. Construite sur un promontoire, elle était donc facile à défendre. De plus elle permet de surveiller le Bosphore, ce chenal qui relie le Pont-Euxin (la mer Noire) à la Propontide (Προποντίς", "-ίδος") aujourd'hui appelée mer de Marmara (laquelle débouche sur la mer Egée par l'Hellespont (autrement dit le détroit des Dardanelles)

Commandant le passage entre l'Europe et l'Asie, située près de la Grèce, autrement dit près du berceau de la civilisation, la nouvelle capitale de l'Empire est également proche des frontières du Danube et de l'Euphrate. Il est donc plus facile d'organiser des expéditions militaires pour contenir les Goths et les Perses. Il paraît que le périmètre de la ville a symboliquement été délimité par un sillon tracé à l'aide d'une charrue (histoire de rappeler la légende de Romulus et Remus). La ville est forcément moderne puisqu'elle est nouvelle. Elle possède des magasins, des aqueducs, l'eau courante et le tout-à-l'égout. Très vite, on ne bâtira que des édifices religieux chrétiens. La première basilique de la Sagesse sacrée (Ste Sophie, Aγία Σοφία ) a d'ailleurs été voulue par Constantin.

La ville s'agrandit très vite et elle devient la capitale de l'empire romain d'Orient. Elle compte un million d'habitants sous le règne de l'empereur Justinien. Le Patriarche de Constantinople devient le deuxième personnage de l'Eglise. Petit à petit, la cité abandonnera ses références latines et deviendra exclusivement grecque. On parlera alors d'Empire byzantin (cf. l'origine grecque de la ville), lequel survivra à l'Empire d'Occident pendant presque 1000 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Comme on sait, la ville ne tombera pas sous les coups des musulmans, mais des chrétiens d'Occident. En effet, l'avidité des capitalistes vénitiens était telle qu'ils parvinrent à détourner la quatrième croisade à leur profit. En 1204, la ville fut prise par traîtrise et honteusement pillée (sac de Constantinople). Ce fut le coup de grâce pour la civilisation gréco-romaine et chrétienne orthodoxe d'Orient. Mille ans d'histoire disparurent à ce moment là et même davantage si on considère que cette brillante civilisation était directement issue du génie grec du siècle classique.

C'est l'empire ottoman qui prend le pouvoir (le dernier empereur romain, Constantin XI Paléologue, meurt sur les remparts, les armes à la main) et la ville est alors appelée Istamboul.

Certains linguistes pensent que ce nom d'Istamboul viendrait de Konstinoupolis», qui aurait donné Konstantinopol ) puis Stantinopol. Les Turcs ne parvenant pas à prononcer le son « st », ils l'auraient fait précéder d'un « i » (cf. Stéphane qui devient Esteban en espagnol), ce qui aurait donc donné Istantinopol puis Istantpol, Istanbul.

Une autre version donne Stambul comme nom habituellement employé par les Turcs. Ce ne serait qu'en 1928, avec la réforme de la langue et de l'écriture turques par Atatürk, que la ville se serait définitivement appelée Istamboul.

Notons pour terminer que lors de la fondation de la République de Turquie, en 1923, la capitale fut transférée à Ankara.

Prise de Constantinople par les Croisés

22:36 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, constantinople, empire romain d'orient

Du cercle et du concept d'insularité dans la Grèce antique (2)

Notons que la cité est urbaine (activité humaine, culture) mais qu'elle se situe au milieu des terres agricoles (nature, mais nature domestiquée pour le besoin des hommes). Comme en Grèce elle se situe souvent sur un promontoire, son territoire est souvent encerclé par la mer (la vraie nature), qui l'englobe et l'isole. Elément liquide et empire du vent, la mer est donc le contraire de la cité, laquelle se caractérise par la terre (agricole) et le soleil (la chaleur).

Il semblerait donc que ce ne soit pas vraiment un hasard si le concept d'insularité a été représenté chez les anciens Grecs par le cercle et donc par le bouclier (ou la coupe), dont le centre renvoie aussi au nombril.

Mais nous n'avons jusqu'à présent parlé que de la description du bouclier d'Achille dans l'Iliade. Pourtant, il est difficile de parler d'insularité sans évoquer l'Odyssée et le voyage d'Ulysse, qui va d'île en île à la recherche de sa terre natale (de sa cité). Dans chaque île, celui-ci vit une aventure différente (preuve du caractère spécifique de chaque île, de son isolement dans la mer). Mais la multitude des îles qu'il visite (comme le héros de la « Fontaine pétrifiante » de Priest) finit par faire une longue description d'événements différents (comme le bouclier, qui représentait lui aussi une multitude de scènes). Si chaque île est singulière, leur nombre en fait une image du monde. De même que l'artiste, qui ne pouvait pas représenter le monde dans son entièreté, le résumait sur le bouclier par quelques scènes représentatives, de même Homère résume l'ensemble des possibles par quelques aventures qui se déroulent dans des îles (ou du moins le long du littoral). La mer qui isole les îles sert aussi et paradoxalement de moyen pour atteindre ces îles (cf. aussi les voyages en bateaux dans la « Fontaine pétrifiante »)

Il serait intéressant de se demander pourquoi Homère a imaginé ce périple entre des îles pour raconter le voyage d'Ulysse. Après tout, celui-ci aurait pu voyager sur la terre ferme, comme les chevaliers qui partaient à la recherche du Graal, dans la littérature moyenâgeuse.

A mon avis, c'est que l'île représente un monde à part et qu'elle est le lieu géographique idéal pour incarner l'utopie.

L'utopie est souvent un pays imaginaire dans lequel parvient un voyageur après avoir traversé différentes épreuves. Ulysse avait connu la guerre de Troie, un long périple en mer, et il avait même dû affronter le chant des sirènes. Dans « la fontaine pétrifiante » le héros a tout perdu (emploi, parents, épouse) et il s'isole pour écrire, retournant à un état primitif qui débouchera sur une nouvelle naissance : la découverte des îles (mais celles-ci ne sont que le fruit de son imagination). Sur ces îles, on trouve souvent une société idéale (l'amour pour Ulysse, l'amour et l'immortalité pour le héros de Priest). Considérée comme le terme suprême de l'Histoire (le but vers lequel elle devrait tendre), la contrée d'utopie fait l'objet d'une description qui s'apparente à la philosophie de l'histoire.

Dans cette île utopique, l'âge d'or est de retour. On remonte aux origines pour retrouver le bonheur perdu. Véritable Eden d'avant la faute, cette île entourée d'eau fait penser au fœtus qui baigne dans le liquide amniotique maternel. Régression vers un état premier, l'utopie est supposée retrouver le bien-être perdu. La seule manière d'y arriver, c'est de nier le réel.

Notons qu'il convient d'opposer l'utopie à l'idéologie. Cette dernière est conservatrice et vise à assurer la cohésion du groupe. En s'appuyant sur la tradition et le passé, elle conforte le pouvoir en place.

L'utopie, au contraire, met la réalité en question et va jusqu'à la nier. Elle représente le rêve et en cela elle peut être vue comme le complément nécessaire de l'idéologie. Pour le dire autrement, l'idéologie ne parvient à maintenir ses positions que parce que l'utopie existe avec son rôle de soupape de sécurité. Mais si l'idéologie vise la conservation et la cohésion, l'utopie vise elle la contestation puisqu'elle nie les valeurs de la société pour en proposer d'autres. En fait, elle veut surtout le bonheur de l'individu, tandis que l'idéologie veut le maintient du groupe.

Chez Priest, l'immortalité n'est accordée qu'à quelques individus. Ce bonheur individuel implique donc une grande injustice sur le plan social. L'égalité entre les citoyens est contestée.

Lieu de rêve qu'on atteint au terme d'un voyage, l'utopie reconstruit un endroit connu, mais en le modifiant. Ne visant qu'un individu ou un groupe restreint, elle est toujours un lieu isolé. L'île est donc l'endroit idéal pour que puisse s'épanouir l'utopie, laquelle suppose en effet l'isolement (voir le héros de Priest qui écrit seul dans sa chambre blanche ou Ulysse qui finit par revenir à peu près seul à Ithaque). Lieu clos, entouré d'enceintes (ou de la mer), l'utopie suppose par définition un repli sur soi et le retour à une pureté perdue.

L'amour n'est jamais loin, au pays d'utopie, mais paradoxalement la femme idéale qu'on y rencontre est aussi une mère (l'île est d'ailleurs entourée par la mer). Chez Priest c'est la femme aimée qui va permettre au héros (qui a perdu la mémoire en acquérant l'immortalité) de se reconstituer une personnalité, laquelle est assimilée à une nouvelle naissance. La famille, avec ce qu'elle comporte de rigide et de pesant, disparaît (le héros de Priest est divorcé), tandis que l'amour, même physique, devient possible avec une partenaire idéale.

L'utopie est souvent maritime (isolement, insularité). Désir de régression vers un lieu idéal entouré d'eau, elle est aussi un refus de grandir (ce que j'avais dit, finalement, dans la note de 2007 en me demandant si le fait d'écrire n'est pas non plus une manière de renoncer à affronter le monde en préférant créer des espaces imaginaires). Lieu en dehors du monde connu, l'utopie se situe aussi en dehors du temps. Rien d'étonnant, donc, à ce que le héros de Priest devienne immortel. Lieu où sont abolies les règles habituelles, l'image du père en est forcément absente (le père vient de mourir chez Priest). Tout repose sur l'affectif et donc la femme y tient le premier rôle. Comme tout est parfait, il n'y a rien à contester (dans « la fontaine pétrifiante », le héros qui avait hésité à accepter l'immortalité finit par se soumettre assez facilement à ce bonheur imposé).

Bon, j'ai longuement parlé de l'utopie et de l'insularité, mais Aristote, finalement, qu'est-ce qu'il en disait? Nous ne sommes pas plus avancés.

00:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, cercle, insularité, grèce antique

11/05/2009

Du cercle et du concept d'insularité dans la Grèce antique

Je voudrais revenir un instant encore sur la notion d'île, évoquée dans la note précédente. L'artiste en général et l'écrivain en particulier sont souvent « en marge » par rapport à la communauté des hommes, non pas qu'ils vivent forcément en ermites (encore que le travail de création suppose bien souvent une certaine solitude), mais disons que le regard critique qu'ils portent sur la société, et le monde imaginaire qu'ils élaborent dans leur œuvre, impliquent en soi un certain recul, une certaine distance.

On connaît les idées de Platon sur l'art. Pour lui, l'artiste représente un danger pour l'équilibre de la République dans la mesure où il crée un monde fictif, qui ne correspond pas à la réalité. En d'autres mots, c'est un illusionniste qui présente comme vrai ce qui est faux. A ce titre, il est condamnable.

Aristote, quant à lui, a tenu un discours diamétralement opposé à celui de Platon. Loin d'exclure les artistes de la cité, il les trouve au contraire nécessaires. L'art est avant tout une imitation. Le plaisir esthétique viendrait donc de l'émotion que provoque l'œuvre, cette copie de la réalité, qui d'une part touche nos passions et qui d'autre part permet une sorte d'exutoire. Voir une scène horrible sur scène, par exemple, permettrait d'évacuer en nous toutes les tensions et loin de nous inciter à mal agir, nous permettrait plutôt de condamner ce type d'action.

C'est que l'objet représenté n'est pas la réalité mais sa représentation. Il est le fruit du travail de l'artiste et c'est en cela qu'il est beau. Un objet qui serait laid en soi peut devenir beau par la manière dont l'artiste l'a représenté. L'émotion et la passion du spectateur peuvent donc s'exprimer en dehors de la réalité. Ce qu'on ne pourrait tolérer dans cette même réalité (crimes, incestes, etc.) est au contraire accepté sur scène. Cela produit une sorte de "catharsis" qui ferait sortir du cœur des hommes tout ce qu'ils ont de mauvais (et qui aurait finalement pu se traduire par des actes répréhensibles dans la réalité concrète). A ce titre, pour Aristote, l'art est bénéfique pour l'ordre de la cité.

Ceci étant posé, j'ai beau parcourir la « Poétique », je ne retrouve pas cette notion d'île qui a été évoquée dans les commentaires de la note précédente. Platon, lui, parle du concept d'insularité avec le mythe de l'Atlantide et Aristote en parle aussi, mais dans le « Politique » (la cité située au centre de son territoire et à égale distance de toutes ses frontières pour mieux en assurer la défense et pour mieux assurer son propre ravitaillement. En outre, entourée et protégée par ses remparts, la cité parfaite vit en autarcie et se suffit à elle-même).

Ceci dit, cela nous amène à réfléchir sur la notion de cercle et donc sur la perfection de celui-ci. Et de l'image du cercle à celle de l'île, il n'y a qu'un pas, que je vous propose donc de franchir.

L'image du cercle, sa représentation artistique, on la retrouve chez les Grecs au chant XVIII de l'Iliade, avec la description du bouclier d'Achille :

" Et (Ephaistos) jeta dans le feu le dur airain et l'étain, et l'or précieux et l'argent. Il posa sur un tronc une vaste enclume, et il saisit d'une main le lourd marteau et de l'autre la tenaille. Et il fit d'abord un bouclier grand et solide, aux ornements variés, avec un contour triple et resplendissant et une attache d'argent. Et il mit cinq bandes au bouclier, et il y traça, dans son intelligence, une multitude d'images. Il y représenta la terre et l'Ouranos, et la mer, et l'infatigable Hélios, et l'orbe entier de Séléné, et tous les astres dont l'Ouranos est couronné : les Pléiades, les Hyades, la force d'Orion, et l'Ourse, qu'on nomme aussi le Chariot, qui se tourne sans cesse vers Orion, et qui, seule, ne tombe point dans les eaux de l'Okéanos.

Et il fit deux belles cités des hommes. Dans l'une on voyait des noces et des festins solennels. Et les épouses, hors des chambres nuptiales, étaient conduites par la ville, et de toutes parts montait le chant d'hyménée, et les jeunes hommes dansaient en rond, et les flûtes et les cithares résonnaient, et les femmes, debout sous les portiques, admiraient ces choses.

Ensuite, le forgeron représente deux armées, deux sentinelles, un « champ de hauts épis que des moissonneurs coupaient avec des faux tranchantes », « une belle vigne d'or chargée de raisins, avec des rameaux d'or sombre et des pieds d'argent », « un troupeau de bœufs aux grandes cornes », « un grand pacage de brebis blanches, dans une grande vallée », un chœur de danses où « les adolescents et les belles vierges dansaient avec ardeur en se tenant par la main. Et celles-ci portaient des robes légères, et ceux-là des tuniques finement tissées qui brillaient comme de l'huile. Elles portaient de belles couronnes, et ils avaient des épées d'or suspendues à des baudriers d'argent. Et, habilement, ils dansaient en rond avec rapidité, comme la roue que le potier, assis au travail, sent courir sous sa main. Et ils tournaient ainsi en s'enlaçant par dessins variés ; et la foule charmée se pressait autour »

Véritable œuvre d'art, ce bouclier est d'ailleurs réalisé par un dieu et non un homme. Circulaire, il est symbole de perfection et en tant qu'arme, il permet de défendre la cité, à laquelle il renvoie donc par sa forme ronde (la cité entourée de remparts, close sur elle-même). Cité qui est elle-même un tout, une somme d'éléments divers rassemblés en une unité politique. Métaphore de la cité, le bouclier circulaire décrit lui aussi toute une série de scènes (les armées, les danses, les moissons, etc.), qu'il globalise en un tout. Perfection esthétique, il est à la fois la cité parfaite et le monde, qu'il tente de figurer par l'énumération de toutes ses caractéristiques (du moins celles qui ont un rapport avec les hommes).

Mais ce n'est pas le bouclier lui-même, qu'Homère nous met sous les yeux, mais sa description littéraire, son évocation poétique. Nous avons donc un texte écrit (enfin, récité, car les chants homériques relèvent de la poésie orale, comme les chansons de geste) qui renvoie à une oeuvre d'art, laquelle est un bouclier imaginaire supposé représenter lui-même la perfection de la cité. Belle mise en abyme donc, où tout renvoie à tout et où tout inclut tout.

Par sa dimension et son côté circulaire, le bouclier évoque le concept de l'île. En résumant une multitude de scènes dans un espace réduit (un peu comme tous les animaux qui rentraient dans l'arche de Noé), l'artiste donne donc un sens à ce qui était infini et donc peu compréhensible. En peignant et en gravant toutes ces scènes sur le bouclier, l'artiste divin leur donne un sens. De plus, par leur côté artistique, il nous les fait aimer. Véritable résumé du grand Tout, le bouclier, de taille réduite et d'aspect circulaire, renvoie au monde comme à la cité. Comme on ne sait pas dire le monde en le décrivant entièrement, on se contente d'en faire un résumé sur une surface réduite, mais cette surface réduite est supposée renvoyer au tout.

Or, pour les Grecs, l'île est bien elle aussi un tout. Véritable résumé du monde (elle est à elle seule un monde en petit), elle renvoie par son côté circulaire et par l'autarcie qu'elle suppose, à la cité (qui, elle aussi, est circulaire et qui vit en autarcie à l'intérieur de ses remparts). Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, la cité résume le monde (comme le faisait le bouclier) et elle en représente la perfection (cf. l'image du cercle).

(à suivre)

00:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, cercle, insularité, grèce antique

07/05/2009

"La fontaine pétrifiante" de Christopher Priest

Nous avions parlé, il y a bien longtemps (le 26.10.07), de la lecture et de l’écriture considérées comme un refuge intérieur et j’avais posé cette question : « Cette activité intellectuelle qui nous apparaît à nous comme une échappatoire, une percée décisive contre la bêtise ambiante, ne peut-elle être qualifiée de fuite en avant, de refuge, voire de régression ? »

En effet, alors que les hommes, habituellement, agissent pour s’imposer dans le monde, le lecteur (ou celui qui écrit), en se complaisant dans l’imaginaire, semble rester en retrait et donc demeurer fondamentalement passif. A moins qu’on ne considère qu’il agite des idées subversives, allant à l’encontre de la société de ses semblables et de leurs pensées communes…

J’avais alors avancé la notion « d’île » pour illustrer l’isolement bien réel de cet écrivain/lecteur, que celui-ci soit passif ou subversif, finalement, car dans tous les cas il vit dans un autre monde.

Visiblement, c'est cette idée d’île qui avait amené Ellisa (une commentatrice aussi discrète que fidèle) à me conseiller par la suite le livre de Christopher Priest, « La fontaine pétrifiante » (voir les commentaires de la note en question). Pris par mes autres lectures, il me fallut encore six mois pour aborder ce volume, mais je dois dire que je ne regrette pas de l’avoir enfin ouvert.

Le héros, en plein divorce, se réfugie à la campagne et il cherche dans l’écriture un moyen de retrouver son équilibre. Il s’enferme dans une pièce toute blanche (blanche comme les pages qu’il va remplir) et décide de raconter sa vie pour comprendre qui il est vraiment. Mais, assez vite, il se rend compte qu’il ne peut pas citer les personnages réels qu’il a connus, par discrétion principalement. Il prend donc l’initiative de modifier leurs noms. Mais il se sent encore limité. En effet, ce qu’il dévoile de ces personnages, c’est son point de vue à lui et par forcément ce qu’ils sont vraiment. Du coup, il décide de passer par l’intermédiaire d’une fiction pour mieux raconter ce qu’il a vraiment vécu (belle réflexion sur l’écriture, donc et sur la nécessité de recourir à l’imaginaire pour atteindre la vérité).

Il imagine donc un monde irréel, composé essentiellement d’îles enchantées, où les protagonistes ont envie d’oublier le continent où ils vivent habituellement (et on devine que pour cet auteur anglais, ce continent, c’est l’Angleterre, en fait). L’écrivain narrateur (pas Priest, mais le héros qui divorce et qui écrit pour survivre) se retrouve dans cette histoire et il rencontre une jeune femme à laquelle il donne les qualités qu’il aurait voulu trouver chez son ex-épouse. Mais, petit à petit, on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans l’histoire inventée. Les faits se croisent, s’interpénètrent, etc. Lui-même finit tellement par croire à l’histoire de son roman qu’il ne sait plus trop qui, de son épouse réelle ou de l’héroïne imaginée, est la femme dont il est amoureux.

Le lecteur s’y perd aussi car dans l’histoire écrite par le héros, on ne retrouve pas seulement les personnages de sa vie sous un autre nom et vus sous une autre optique, mais le héros lui-même avec son manuscrit (celui qu’il est en train d’écrire dans sa maison isolée à la campagne, donc).

Finalement, il y a Priest qui nous raconte l’histoire de quelqu’un (lequel parle à la première personne) et qui écrit un livre pour survivre (premier niveau), il y a ce même personnage qui nous donne de larges extraits de son roman en chantier (deuxième niveau) et dans cette histoire racontée (avec le cheminement entre les îles) on retrouve le manuscrit en question et cela constitue donc un peu comme un troisième niveau (puisque le manuscrit dont il est question au premier niveau se retrouve dans le deuxième). Vous suivez ? Rassurez-vous, chez Priest, c’est plus limpide qu’ici.

Au premier niveau, le héros-narrateur est donc divorcé tandis que dans son manuscrit, comme je l’ai déjà dit, il est amoureux d’une femme qui a les qualités qu’il aurait voulu que sa vraie femme possède. Le problème devient complexe quand sa vraie femme revient et qu’il ne sait plus qui il préfère, du personnage réel ou du personnage inventé. Car finalement les qualités rêvées chez son héroïne, son ex-épouse les possède aussi mais il semblerait qu’il ne les avait pas suffisamment remarquées.

Ce livre est donc une véritable mise en abyme. Centré sur l’écriture, il parle aussi, comme tous les grands livres, de l’existence et de la mort. Ainsi, dans les îles, le héros du manuscrit a la possibilité de suivre un traitement médical qui le rendra immortel. Ces îles entre lesquelles sa compagne (la fictive, celle du manuscrit) désire voyager éternellement vers des ailleurs enchanteurs (on retrouve le thème de bateau cher à Rimbaud) symbolisent les rêves et donc l’imaginaire. Ecrire est donc bien une fuite vers un monde meilleur, un monde où tout serait possible (l’immortalité, une femme adorable à aimer, des paysages enchanteurs).

Le problème (car il y en a un), c’est que pour devenir immortel, le héros doit perdre la mémoire de son passé et donc de lui-même. Pour ne pas oublier son identité, on lui demande donc de raconter préalablement sa vie afin qu’il puisse se reconstituer une personnalité à partir du récit de son passé. Mais ce récit, notre héros l’a déjà fait, c’est le fameux manuscrit dont nous parlons. Malheureusement, on se souvient que ce n’est pas une autobiographie au sens strict, mais avant tout une fiction. C’est donc à partir de cette fiction qu’il va se reconstruire. A la fin, il finit par croire qu’il est le personnage inventé dans son manuscrit et plus celui qui a divorcé. C’est la réalité qui fait alors figure de fiction (manière de dire que les réalités inventées par l’écriture ont une existence propre et qu’elles sont finalement plus réelles que notre morne existence).

« Mon imagination m’avait installé dans l’existence. J’écrivais sous l’empire d’une nécessité intérieure, et cette nécessité me commandait de créer une vision plus claire de moi-même. Ecrire, c’était devenir ce que j’écrivais », explique le héros au début. Il ne croyait pas si bien dire. L’imaginaire a si bien remplacé la réalité qu’il en arrive à noter : « Je fis comme si elle était Gracia, même si elle l’était en réalité. »

A la fin, on se demande si le héros n’a pas perdu l’esprit puisque dans la vraie vie du premier niveau (à Londres et non dans les îles imaginaires) il finit par rechercher la femme qu’il a créée dans son roman. Il croit la voir, lui parle, tandis que les gens se retournent sur lui, intrigués par son délire. Pourtant il décide de la quitter et de tenter de revenir vers son ex-femme (laquelle le prend pour un fou car elle a remarqué que le fameux manuscrit qu’il transporte toujours avec lui ne contient que des pages blanches). Dramatiquement, le livre s’achève sur une phrase inachevée, phrase inachevée que nous avions déjà rencontrée dans le premier niveau, ce qui fait que tout se rejoint et que le lecteur ne sait plus du tout où il se trouve et qu’il finit par douter de tout.

Si la réalité inventée par mon imaginaire est préférable à la vraie réalité, on peut dire qu’écrire est fabuleux mais aussi que c’est une sorte de fuite en avant pour ne pas accepter cette réalité. Cela s’apparente donc à un refuge sur une île, comme je disais au début et comme veut le signifier Priest lui-même avec ses îles où on vit éternellement. Mais si ce monde que j’ai imaginé finit par devenir réel pour moi, c’est alors la réalité qui est imaginaire (et du coup elle devient digne de mes aspirations). « La vie est un songe » (la vida es sueño) disait Calderone de la Barca. Il ne croyait pas si bien dire.

Fabuleux livre, que nous a conseillé là Ellisa. Qu’elle en soit remerciée !

00:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : littérature, priest, la fontaine pétrifiante

04/05/2009

La femme et la louve

Toi, la louve aux yeux en amandes

où se réfléchissent tous les lointains,

tu désires un ailleurs où tu n’iras jamais :

l’étendue de la plaine éclairée par la lune,

le firmament des étoiles, les rumeurs de la forêt

et les steppes infinies de toute l’Eurasie.

La vie sauvage est là et la proie qui palpite

entre tes blanches canines

agonise sans comprendre le pourquoi de sa mort.

Hurlement de la meute au cœur de la nuit sacrée,

cauchemar qui devient rêve, puis songe…

La louve est là, sa toison, son regard.

L’amande de tes yeux

et ta tresse que tu défais d’un geste ample et souple

au cœur de la nuit ténébreuse.

Dans le rayon de la grande lune, dévêtue,

tu t’offres comme une proie

et ton cœur sauvage palpite

comme si c’était la mort qui s’avançait dans la profondeur de la forêt,

tandis que les loups n’en finissent plus de hurler.

Par la fenêtre ouverte tu contemples le firmament étoilé

Tu cherches un ailleurs,

un au-delà de toi-même.

Etendue dans la nuit sacrée,

Tu attends dans ta nudité, dans l’aura de ta chevelure d’or

et ton désir n’a d’égal que la peur de la mort qui approche

à pas de loups.

Tu as des yeux en amandes,

de beaux yeux qui pleurent, parfois,

quand l’aube pointe derrière la vitre

et que toute la meute a disparu

dans l’immense plaine de la vie.

Et tu restes là, seule,

à contempler les lointains inaccessibles

comme une louve

qui n’aurait pas trouvé sa raison d’être.

Tu es une louve, perdue dans le firmament des étoiles.

00:22 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, poésie